大平小学校ダイアリー

12月17日(金) PTA授業参観と学級懇談会について

朝はあいにくの雨でしたが、午後には雨も上がり、5校時の授業参観には多くの保護者の方々に来校していただきました。

【朝の会の様子から(2年生と3年生)】

1・2年生は、担任による授業(1年生:国語、2年生:算数)を行い、3年生から6年生までの児童は、NTTドコモによる「ケータイ・スマホ教室」をオンライン形式で行いました。

【授業参観:1年生国語・2年生算数】

授業参観の後は、学級懇談会等がありましたので、多くの保護者の方々に参観していただきました。これまでコロナ禍により学校への来校が制限されておりましたので、久々に保護者の方には、授業を参観していただいたことになります。

1・2年生は、子どもたちの発表する姿をとおして、子どもたちの成長を感じていただけたのではないでしょうか。また、3年生以上の子どもたちには、学校としても喫緊の課題として捕らえている「情報モラル」について考えを深める機会になりました。保護者の方々にも一緒に情報モラルについて考えていただく良い機会となりました。

【ケータイスマホ教室:3年生・4年生・5年生・6年生】

【懇談会の様子:2年生・3年生】

12月16日(木) 廊下の展示作品等について

明日は、保護者による授業参観日(5校時)です。

参観した際に、ぜひ見ていただきたい廊下掲示作品等についてお伝えします。まずは、1階からです。

【1年生教室前:クリスマスの装飾品「リース」を作りました。】

【2年生教室付近:色々な形の窓を開けてみると・・・】

続いて2階の様子です。

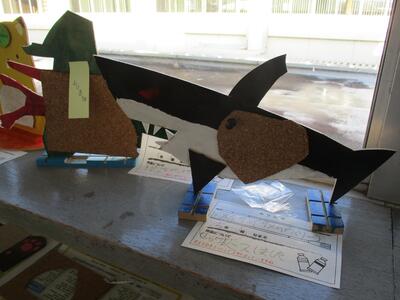

【3年生教室の前から】

【4年生・5年生・6年生教室前の作品】

【作品展で表彰された作品(4年生)】

【家庭科室前:6年生修学旅行の写真コーナーと6年生が作成したバッグ等】

【学セ前掲示(子どもの活動風景)と英語教室前の掲示(児童が表現した英語作品等)】

そして、なんと言っても見ていただきたいのが、子どもたちの笑顔と教職員の頑張る姿です。

【12月15日の5年生給食の風景から・12月16日2年生朝の会の様子から】

12月14日(火) 学校給食について【その4】

給食について最後の話題です。今日は「給食の食べ残し」についてです。

令和3年度、山武市内の小・中学校は全部で16校、市内には2カ所の給食センターがあります。両方の給食センターは、一日に児童生徒約2900人分の給食をまかなっています。

給食は、子どもたちに必要なエネルギーの約3分の1(約650Kcal)がとれるよう、栄養士さんが日々の献立を考えています。また、子どもたちが給食を楽しむことができるよう、主食、主菜、副菜、に様々な食材を用いて、栄養バランスのよい給食を心掛けてくれています。

子どもたちの成長期を支えてくれている給食ですが、市内の給食の食べ残し量は、多い月で、供給した給食の20%以上になることもあるそうです。単純に食数で考えてみると、先ほど1日に市内児童生徒2900食分と紹介しましたが、20%は、580食分になります。それが一ヶ月分(約20日)ですからものすごい量の、食べ残しが出ていることになります。

大平小学校でも、食べ残しがなくなるよう、各学級担任が、あの手この手で指導してくれています。「もう一口頑張って食べてみよう」や「苦手なものから先に食べよう」といった声かけ、成長期における栄養摂取の大切さやフードロスの問題点などを説いています。それでも、食べ残しがなくならないのが現状です。

【左から6年生と4年生、1年生の様子】

【各学年の工夫として】

〇6年生は、担任の先生が「食べ残しのないように!」と呼びかけています。余った給食は、再度声かけをして、子どもに分配しています。

〇4年生では、苦手な野菜を食べきった友だちに、周りの友だちが「頑張ったね!」と拍手を送っていました。

〇1年生では、魚を食べやすい大きさにして骨を取り除き、しっかりと噛んで食べる工夫をしていました。

今後も【給食の食べ残しゼロ】を目指して、学校でも継続して指導をしてまいります。御家庭におかれましても、「食べることの大切さ」に触れていただければ幸いです。

12月13日(月) 学校給食について【その3】

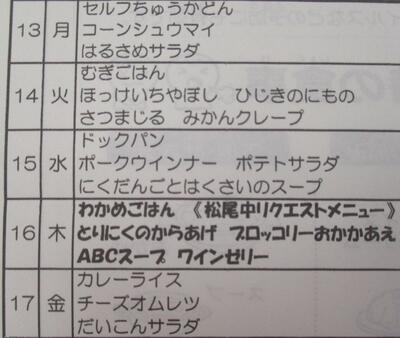

これまで学校給食の目的や実際の配膳の様子等をお伝えしました。今回は、「給食への関心を高めるための工夫」についてです。まずは、メニューについてです。今週1週間の給食メニューです。

今日は、セルフ中華丼です。週5日の給食の中で1日は、必ず中華のメニューが入ります。また、和食の日(火曜日)もあります。水曜日は、決まって麺類またはパンが主食の日となります。今週の木曜日は、松尾中のリクエストメニューで子どもたちも大好きな、唐揚げです。最後の金曜日には、月に一度のカレーライスが控えています。

市内各校のリクエストメニューを取り入れたり、以前紹介したオリパラメニューのような、世界の代表的料理を取り入れたりと様々な工夫を凝らしてくれています。これらのメニューを見ただけでも、嬉しくなる子どもたちも多いと思います。

食材の調理の仕方にも工夫があります。例えば、本日の給食では、子どもたちが食べやすいよう、春雨サラダの野菜は、細切りにされており、中華丼の野菜は、食べるのにちょうど良い大きさにカットされています。

栄養バランスがとれた給食を残さず食べることが大切です。なぜなら、食べた食材は、全て子どもたちの体の成長に必要なエネルギーになるのですから。

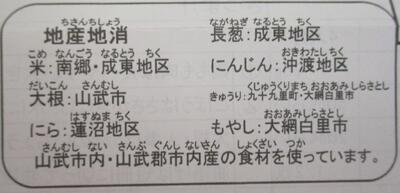

給食への関心を高める工夫として、もう一つ紹介します。それは「地産地消」という考え方です。身近な地域でとれた食材を使うことにより、食と農を身近に感じることができますし、伝統的な食文化について理解を深める絶好の機会になったりもします。【つづく】

12月10日(金) 学校給食について【その2】

今日は「給食の配膳」についてです。1年生の様子を参考にお伝えします。

大平小学校の給食の時間は、12:10から12:55分までの45分間です。この時間の中で、給食準備と配膳を行い、昼食を食べて、後片付けを行います。

4時間目が終わるとすぐに給食当番になっている児童は、手洗いを行います。その後、割烹着と帽子を身につけ、列に並びます。ここまでで10分掛かります。その後、配膳室に行き担当の食器等を運んできます。

【1年生の様子から】

12:20頃から給食の配膳を開始します。1年生の児童達は、配膳する量を確認しながら丁寧に皿に盛り付けていきます。先生方の指導もあって、今では上手に配膳作業をこなしています。当番以外の児童は、自席で静かに待ちます。給食当番の掛け声で、順番で給食を取りに行きます。

12:30頃には、配膳が完了です。あまったおかずやご飯は、食べられる児童に先生が配膳してくれます。

児童達は、配膳してくれた友だちに「ありがとうございました」とお礼を伝え、「いただきます」の号令で、ようやく給食を食べられます。もちろん、黙食です。

12:50分には、いったん全体で「ごちそうさまでした」の号令が掛けられます。まだ、女の子達が、食べ終わっていない様子です。給食の時間は、12:55までなので、5分間の延長です。

12:55には全ての1年生が給食を食べ終えて、後片付けに入ります。当番以外の児童は歯磨きタイム。こうして給食の時間が終わります。【つづく】