文字

背景

行間

学校の様子

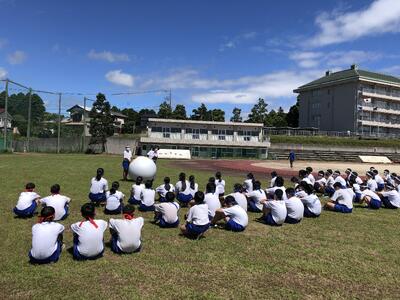

体育祭練習④<予行>

不安定な天候でしたが、雲行きをうかがいながら、できる範囲の中で予行練習を行いました。

グラウンドのコンディションの都合で、開閉会式の流れを先に講堂で確認してから、外で競技開始から終了までを通しました。途中、小雨に見舞われた時間があったものの、実施レース数を減らすなどして時間を短縮し、なんとか一通りプログラムを流しきることができました。生徒たちも臨機応変によく動けていて立派でした。

競技前の整列や競技中の他学年の応援にあたっては、実行委員が積極的に動き、それ以外の生徒も係会で打ち合わせた通りに仕事に取り組んでいて、全員で体育祭を創りあげようという気持ちが伝わります。本番まであと1日です。

体育祭週間③

テントを立てて、長時間日差しにあたらないよう配慮しながら3日目の体育祭練習に取り組みました。生徒の顔には少し疲れも見えましたが、種目の練習などでは手を抜くことなく頑張っていました。

グラウンドでは、全校で開閉会式の練習の後、色ごとに集まって綱引きの作戦会議が行われました。先生から必勝法のレクチャーを受けたり、かけ声を考えたりして、各色の1~3年生で気持ちを一つにしていたようです。

暑さ対策の一環として、午前中の練習のうち最低1時間は、空調の効く室内で過ごすことになっています。講堂では、大縄跳びの練習をしている学年がありました。

全校生徒一人ひとりが何かしらの係に所属していますが、第1回となる係会では、決勝・審判係や用具係など、それぞれの係で仕事の確認をして準備を進めました。

明日は予行練習です。

体育祭週間②

今週は毎朝、体育祭実行委員で集まり、反省会をすることになっています。今朝の反省会では、生徒から「もっと声を大きく出せる」「移動は駆け足で揃えたい」と前向きな言葉をたくさん聞くことができうれしく思いました。

今日の練習は、1校時で綱引きのルールや動きの確認をし、2~4校時では学年ごとに学年種目の入退場や、ルールの詳細を再確認しました。どの時間も、実行委員が中心となって呼びかけ、自主的に集合時間前に整列が完了している姿が見られました。特に綱引きの練習での、男子が女子を、女子が男子を「頑張れー!」と応援しあっている光景に心が温まりました。

体育祭週間①

山武望洋中となって初めての体育祭に向けた練習が始まりました。この一週間は、基本的に午前中練習、午後授業という流れです。

1校時は結団式。生徒が赤(A組)・白(B組)・青(C組)のハチマキを着用し、グラウンドに整列する姿を見て、いよいよ体育祭(練習)が始まるなと感じました。体育主任から体育祭についての思いが語られた後、各色の実行委員長が力強く意気込みを述べました。

2・3校時は学年練習。学年種目の内容についての説明があったり、学級対抗リレーや学年種目の走順を決めたりして各学年で活用しました。

4校時は係会を行い、生徒一人ひとりが自分の仕事について確認しました。

明日以降も、実行委員が中心となって体育祭練習に励みます。

第2回PTA奉仕作業

来週末に控えた体育祭に向けて、日ごろ手の行き届かない場所を、保護者の方々と本校の教職員で整備しました。また、午前中に活動のあった部活動の生徒も参加しました。

担当の場所に分かれて仮払い機や剪定バリカンで除草作業をした後(第1部)、刈草の回収作業を行いました(第2部)。たくさんの保護者の方に道具や軽トラックを用意していただいたり、除草・運搬のご協力をいただいたりしたおかげで、敷地内がとてもきれいになりました。部活動の生徒も一生懸命手伝ってくれ大変助かりました。

整った環境で体育祭が開催できることをうれしく、またありがたく思います。参加された皆様、ありがとうございました。

☆作業後☆

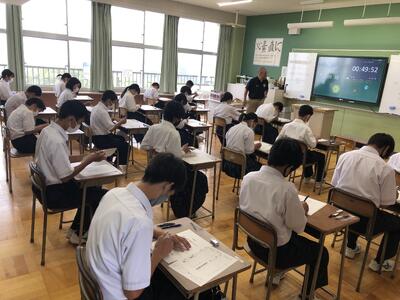

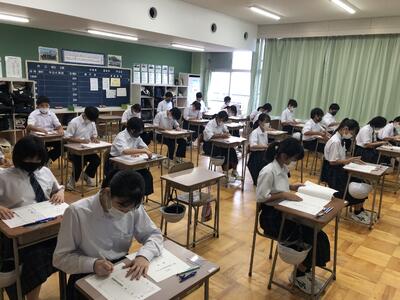

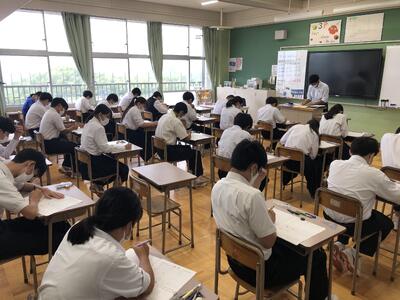

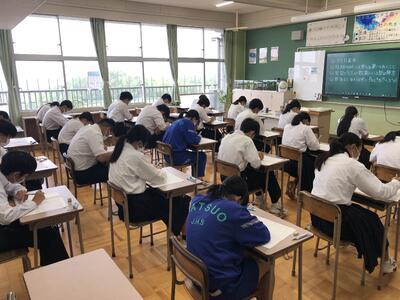

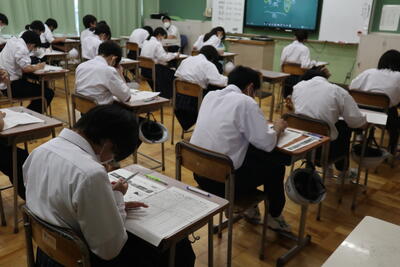

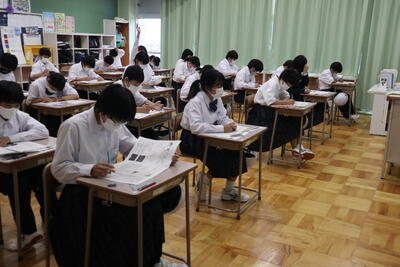

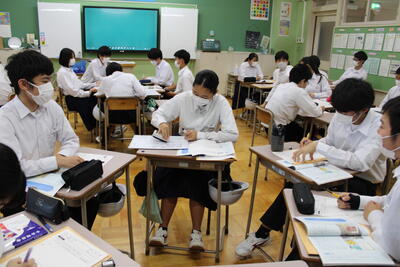

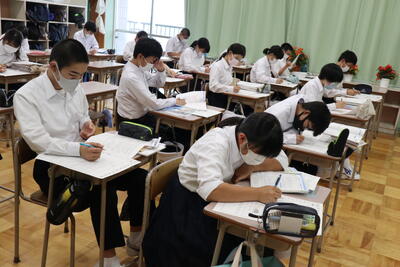

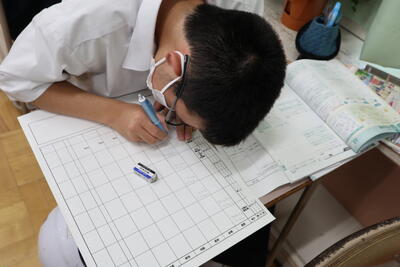

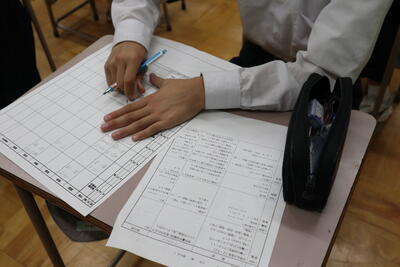

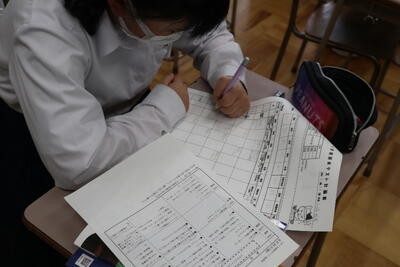

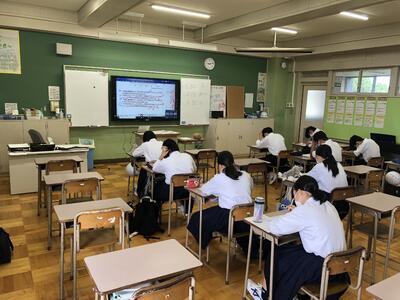

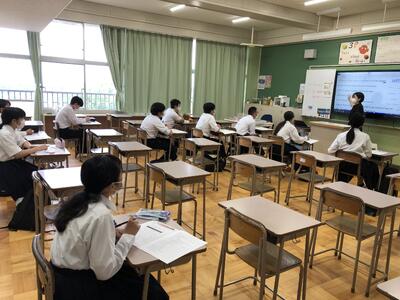

実力テスト(1~3年)

長期休みが明けて間もないですが、全学年で実力テストを実施しました。この実力テストは、定期テスト(中間・期末)と異なり、これまでに中学校で学習した内容すべてから出題されます。また、既習事項をどれだけ正確に理解しているか、知識が定着しているかを測ることで、自分の苦手な単元や覚え間違いなどを確認し、今後の学習に役立てることができます。

問題は千葉県の公立高校入試と同様の出題形式なので、3年生にとっては、この結果が進路選択のための材料の一つにもなります。5教科を各50分(3年生のみ英語は60分)で取り組み、テスト後は自己採点をして、どのくらいの点数をとることができたのかを各自で確かめました。

○1年生○

○2年生○

○3年生○

避難訓練(シェイクアウト訓練)

「防災の日」にちなんで、山武郡市の3市3町が、合同でシェイクアウト訓練を実施することから、本校でも10時にあわせて訓練に取り組みました。

このシェイクアウト訓練は、震度6強の地震を想定した一次避難を行うものとして、市の防災行政無線や校内放送で地震を認知した後、速やかに3つの安全行動(「まず低く」「頭を守り」「動かない」)を1分間とるという内容です。

始業式の中で、生徒指導主事の先生から「自分の命は自分で守る」という話がありましたが、生徒は皆、短時間でも高い意識をもって取り組めていたようです。

2学期始業式

長い夏休みが終わりました。3年ぶりに行動制限のなかった夏で、家族等と出かけた生徒も少なくなかったかと思いますが、特に大きな事故なく2学期を迎えることができて何よりでした。

朝、職員が交差点や坂の付近で登校指導をしていると、たくさんの生徒が元気よく挨拶をしてくれました。また、女子ソフトテニス部の生徒が職員玄関や昇降口を清掃してくれていました。

講堂で行われた始業式では、各学年代表の生徒が2学期の抱負を述べ、校長先生と生徒指導主事の先生からそれぞれ講話がありました。その後、山武郡市総合体育大会やコンクール等での結果を表彰しました。

夏休み学習会②

夏休みも終わりがすぐそこに。今日も各教室では学習会が行われていました。受験生でもある3年生だけでなく、1・2年生の姿もたくさん見られてとても感心します。学習会に参加したある生徒は、「2時間あっという間でした!もっと(問題を)解きたかったです!」と言ってにこやかに帰っていきました。短い時間ながらも、きっとたくさんのことを学べたのでしょう。学習会に参加した生徒の皆さん、お疲れ様でした。(学習会最終日は30日です)

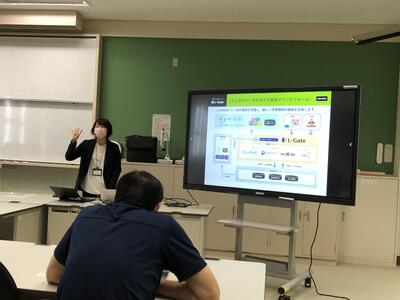

校内職員研修Ⅱ

職員会議後、(株)内田洋行の方にお越しいただき、「L-Gate」という学校向け学習eポータル(=デジタル教科書・教材や学習ツール等を利用するときの入口となるウェブサイト)を紹介していただきました。

文部科学省が開発した「MEXCBT(メクビット;オンライン上で学習やアセスメントができるシステム)」についての説明も受け、生徒が一人一台端末を用いてオンラインで問題演習をしたり、アンケートで意見を回答したりできるなど、様々な機能や搭載コンテンツがあることを学びました。今後、本校でも「L-Gate」「MEXCBT」の活用方法について検討し、必要に応じて活用していきたいと思います。

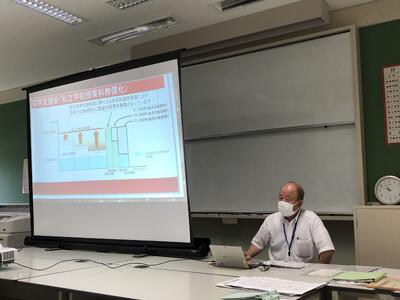

校内職員研修Ⅰ

横芝敬愛高校より、白鳥秀幸校長にお越しいただき、「学び直し」を謳う横芝敬愛高校での実践についてお話を伺いました。

同校では、人工知能に負けない力が求められている現代において、人工知能の弱点である“読解力”を身につけるために、全学年で「朝の10分間読書」と「日本語検定」に取り組んでいるとのことでした。また、「マルチベーシック」という学校設定科目では、義務教育の学習までさかのぼり、どこから先が分からないのかを診断し、5教科5科目の学習基盤を盤石にして真の学力向上を目指す土台づくりを行っているそうです。同校の生徒の成績推移などからも、その効果をうかがい知ることができました。

学級旗づくり

夏休み中ですが、9月10日の体育祭に向けて、各学級の代表生徒が集まり、学級旗を制作しています。今年の体育祭は3色対抗なので、A組は赤地、B組は白地、C組は青地のベースとなる布に、学級や代表生徒らで考えたデザインを描いていきます。絵具で着色する作業には、特に慎重に取り組んでいるようでした。1か月後、どんな学級旗が出そろうのか楽しみです。

夏休み学習会①

三者面談を終え、各学年・各教科で学習会が行われています。講座一覧から生徒が自分で受けたい講座を選び、一講座あたり約2~3時間、問題を解いたり担当教員の講義を聞いたりしながら学習に取り組みます(任意参加)。講座内容は、「作文の書き方」「入試問題演習」「一学期の総復習」など多岐にわたっています。

1学期終業式

新型コロナウイルス感染症の感染者が全国的に増えていることを鑑み、終業式は急きょリモートで行うことになりました。

Teamsを用いて、校長室(放送会場)と各教室をつなぎ、学年代表の生徒が1学期の反省を述べました。また、校長先生からは、1学期の頑張りを讃える言葉と夏休みを迎えるにあたって心に留めておいてほしいことについての話がありました。

終業式の後、生徒指導担当の先生からも、夏休み中に特に気をつけてほしいこととして、SNSの適切な使い方と交通安全に関する話がありました。

明日から約40日の夏休みが始まります。何よりも命が大切です。事故等には十分に注意し、充実した日々を過ごしてほしいと思います。

学期末の大掃除

夏休みを前に、各クラスで約1時間の大掃除を行いました。普段の清掃でなかなか手が届かない箇所まできれいにしようと、皆入念に取り組んでいました。個人ロッカーの中も整理整頓して、ずいぶんとスッキリしました。

1学期末 学年集会

各学年で、学期末の学年集会が行われました。評議員からは、1学期の自分のクラスの成果と課題の報告があり、学年の先生方からは、夏休みの過ごし方(学習面、生活面など)についての話がありました。

4月の頃と比べると、生徒の“話を聞く姿勢”がとても立派になったと感じます。2学期は学年で、クラスで、さらに良い集団を目指していってほしいと思います。

1学期末 専門委員会

6校時、1学期最後となる専門委員会と学年評議会を行いました。通常は、専門委員会では学級代表生徒のみの参加ですが、今回は学期のまとめを行うために全所属生徒が参加しました。

どの委員会を覗いても、学年ごとや分担ごとに分かれて話し合いをしていたり、全体の場で意見を述べていたりと、生徒は自分たちの手で会を動かしていました。今取り組んでいる活動をどのようにしたらレベルアップできるか、それぞれの委員会で話し合ったことでしょう。今回挙がった課題や成果を踏まえて、2学期はさらに充実した活動になるよう努めてほしいと思います。

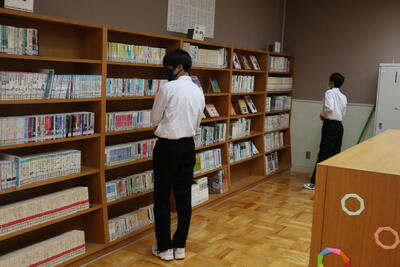

今日の図書室

昼休みの図書室には、本を借りたり読んだりしようと、1~3年生までたくさんの生徒が訪れていました。

もうすぐ夏休み。図書室の一画には、国語科の教員が選んだ読書感想文におすすめの本が並べられています。

体育祭実行委員会

9月10日(土)の体育祭に向けて、実行委員の集まりが昼休みにありました。

今年度の体育祭は、赤・白・青の3色対抗で行われます。各クラスから選出された実行委員によって、これから種目の中身を詰めたり、運営方法を検討したりしていきます。1回目の集まりとなる今回は、担当の保健体育科の先生から実行委員としての心構えや、仕事内容の説明について話がありました。

熱中症対策のみならず、感染症対策にも注意を払う必要があるので、考慮すべきことがたくさんあり大変ですが、全員で知恵を出し合っていい行事をつくり上げましょう。

フリー参観

今年度初めてのフリー参観日でした。悪天候の恐れから、市教育委員会の判断により、10時登校・3校時からの授業となりましたが、多くの保護者の方に足を運んでいただきました。

授業に臨む姿や廊下・教室の掲示物などから、お子様の日ごろの学校生活の様子を垣間見ることができたのではないでしょうか。感染症対策の点から、3年生の保護者の方のみとなってしまいましたが、午後の部活動激励会も参観していただきました。

部活動激励会

3年生最後の大会である総合体育大会(総体)やコンクールに向けて、生徒会主催の部活動激励会が行われました。部活動ごとに、総体にかける思いが、言葉やパフォーマンスで披露され、チームの団結力や士気の高まりが感じられました。

部活動の発表後は、各部の部長たち校長先生を前に選手宣誓を行い、最後に全校生徒で校歌を合唱しました。

新型コロナウイルス感染症により味わった部活動ができる喜び、統合によって手に入れた新たな仲間や環境の変化、学校を創りあげようとするパワー、山武望洋中の生徒にしか味わうことのできない経験などが、生徒にとって大きな力となっていることでしょう。最後まであきらめることなく、正々堂々と戦ってきてください。

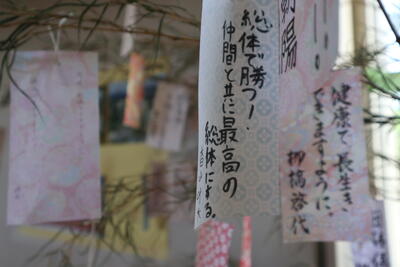

七夕

生徒昇降口から階段を上り、3学年のフロアへ足を運ぶと、目の前に大きな竹が。よく見ると、3年生のいろいろな“お願い”が書かれた短冊がかけられていました。勉強のこと、部活動のこと、健康のこと、世界平和のこと…。一番多いのは、やっぱり「受験のこと」でしょうか。

中には友達や家族のことを想って書かれた願いもあって、温かい気持ちになりました。

プレゼン大会(その2)

2学年では先日、各学級で自然教室を受けて、山梨県と千葉県をさまざまな観点から調査・比較してまとめたもののプレゼンテーションを行いました。今日の総合の時間では、各クラスの中から選ばれた代表の班が、2学年全体の前で再発表しました。

資料のまとめ方や提示の仕方など、さすが選ばれた班というだけあって、三班ともよく工夫が凝らされていました。今回培ったプレゼンテーションのスキルを、また別の機会にも生かせるといいですね。

全校評議会の1コマ

専門委員会の一週間前に開かれる全校評議会には、生徒会本部役員、専門委員長・副委員長、各クラスの評議員が参加しています。

評議員からは、各クラスの現状報告があり、専門委員長からは、この1・2か月の活動の成果や今後予定している活動が述べられました。質疑応答・提案の場面では、たくさんの意見が飛び交っていて、よい雰囲気の中で議論が行われていました。

議事が一通り終わった後は、生徒総会の中で出た山武望洋中学校のマスコットキャラクターの選考に生徒会本部役員と評議員の生徒で取りかかっていました。全校から寄せられた案をこれから少しずつ絞っていくそうです。

ニコニコ報告会

2学年では、毎月の月末に「ニコニコ報告会」という学年集会を行っています。

学年集会というと、“何か良くないことをしたときに指導される場”というイメージをもっている人が少なくありません。そこで、そうしたマイナスのイメージを払しょくしようと設けられたのがこの報告会です。

この報告会では、その一か月の各クラスの成長を評議員が発表したり、輝いていた生徒の取り組みを学年の先生方が紹介したりするなど、互いが褒め称えあえるような、学年の生徒が皆前向きになれるような内容で構成されています。

今回は、すべてのクラスから“時間に対する意識の向上”が一か月の成長として挙げられていました。確かに、テストの日の5分前着席など、よく意識してできていたように思います。学習担当の先生からは、テストに向けた学習の姿勢について話があり、1年生の頃よりも頑張る姿が増えたとお褒めの言葉がありました。

プレゼン大会

自然教室の事後学習として、2学年では、さまざまな面から山梨と千葉を比較し、その違いを見出す学習を進めてきました。

この日は、そのまとめとして、各班でテーマを決めてつくりあげたプレゼンテーションの発表会がありました。行事との兼ね合いで準備のための時間が十分にとれませんでしたが、それでも、調査・役割分担・プレゼン制作・原稿作成・リハーサルなどを、各班ですき間時間をうまく使いながら行い、どの班もこの発表日までに仕上げることができていました。また、アニメーションを加えたり、クイズを取り入れたりして、工夫された発表ばかりでした。

各クラスで代表の班を決め、次回、クラス代表の班によるプレゼン対決を学年で行います。

期末テスト2日目

期末テスト2日目は、「家庭科」(3年生のみ)「国語」「数学」「英語」でした。

外は6月とは思えないほど気温が上がり、暑い一日でしたが、教室内は新しい空調と換気システムにより快適な環境だったかと思います。

テスト後は、さっそくテストの結果が気になっている生徒がたくさん見られました。しかし、結果以上に返却後にどのような行動をとるかがさらに大事です。自分の知識にできるまで、わからなかった箇所・間違えた箇所をよく復習してほしいと思います。

期末テスト1日目

1学期の期末テストが2日間で行われます。初日は、「音楽」「保体」「理科」「社会」。

“5分前着席”“テスト監督の先生が入室してから退室するまで無言”など、テストを受けるにあたっての留意事項を生徒一人ひとりが意識できていたように思います。休み時間には、授業ノートを見返す生徒、ワークで間違えた問題を確認する生徒など、どの学級でも次の教科に向けた準備を慌ただしく行う姿が見られましたが、その成果はいかに…。

明日は3教科。一問でも多く得点できるよう、最後まで頑張ってほしいと思います。

坂道は押して…

テスト3日間から部活動停止期間になるので、朝は全校生徒が同じ時間帯に一斉に登校してきます。

本校の周りにある坂道は、自転車を降りて、押してのぼってくることになっています。ただ、坂下から学校までの間を移動するだけで一汗かいてしまうほど、比較的急な勾配で長い坂道なため、自転車通学の生徒にとって校舎周りの坂道は最後の踏ん張りどころになっています。

そんな大変な思いをして坂道をのぼってきながらも、登校指導中の職員とすれ違う時には、「おはようございます!」と生徒は挨拶を交わしてくれるので、とてもうれしくなります。

これからも、挨拶を大事にできる子どもたちを育んでいきたいと思います。

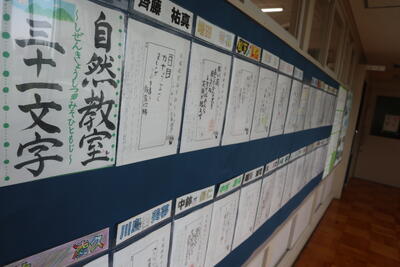

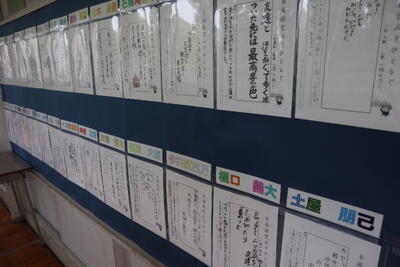

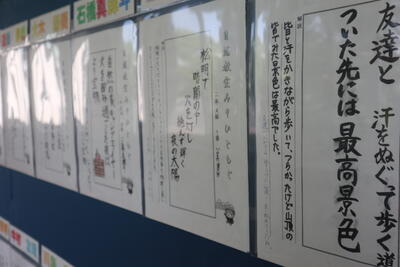

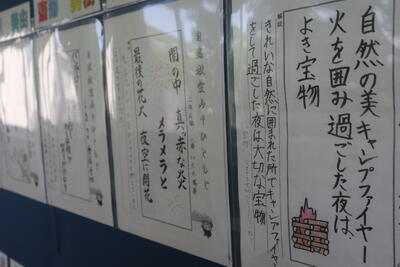

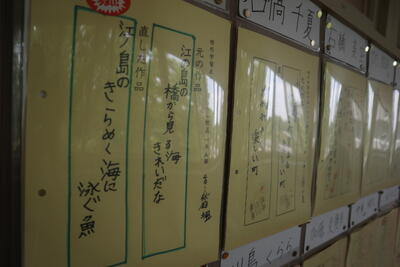

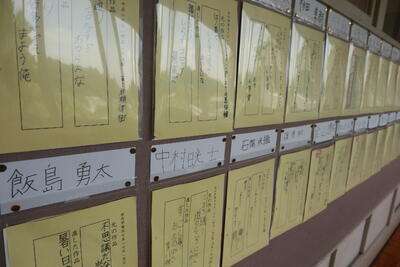

自然教室みそひともじ

2年生の教室がある3階の廊下にも、自然教室を終えての五七五七七(みそひともじ=三十一字)が掲示されています。

文字だけでなくイラストを添えてそのひと時を表現している生徒もいます。五七五七七の横に記された解説を読むと、楽しかった・充実していたという思いがとても伝わってきます。

1年生のときよりも表現力が上がっているようにも感じました。いろいろな部分での成長が見られてうれしく思います。

第1回PTA奉仕活動

朝からたくさんの保護者の方にお集まりいただきました。

前半は刈り払い機で草を刈り、後半は刈り草を回収するなどして、学校敷地内の除草作業にご協力いただきました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

当日は、野球部やボランティア部の生徒も一緒に活動し、学校の美化に貢献しました。

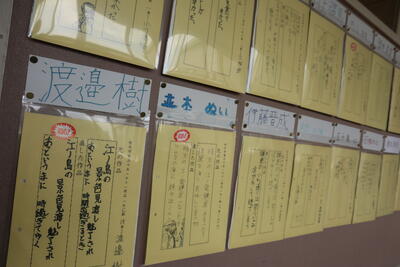

4階の廊下には…

現在、1年生の教室がある4階では、廊下の掲示物に校外学習を終えての五七五(五七五七七)が掲示されています。国語科の授業の中で取り組みました。

以前にも、校外学習から帰ってきてすぐに考えた作品が掲示されていましたが、授業の中でその作品を見つめなおしたようで、漢字で書けるものは漢字にしたり、文字での表現方法を改めたりと、修正が加えられより粋な作品になっていました。

たった17文字・31文字を見ただけで、そのときの様子や光景がイメージできてしまう作品が多く感心します。

3学年 修学旅行に向けた活動

3年生では、9月に控えた修学旅行に向けた準備が始まりました。

まずはどのクラスも班長を中心に班を編成し、役割分担を決めるところから取りかかっています。

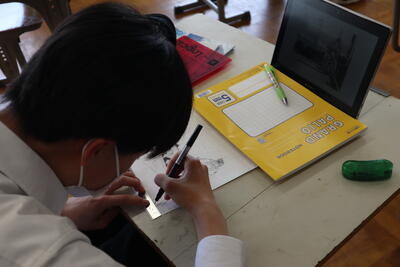

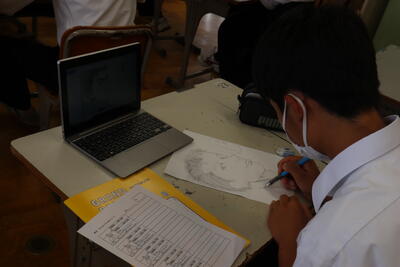

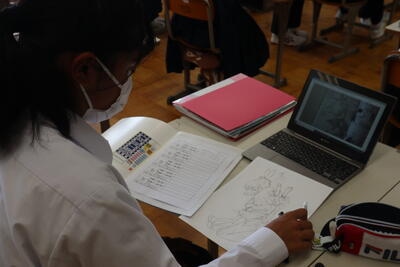

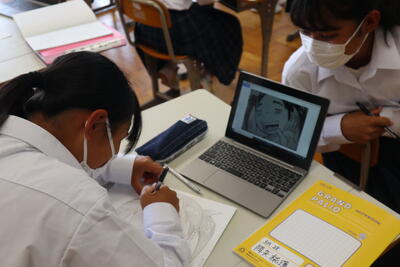

美術科 授業風景

5校時、3年生の美術科の授業を見学に行きました。

美術室に入るとピリッとした空気が。生徒に近づいてみると、真剣な表情でデッサンをしていました。タブレットで自分の描きたい人物や風景などを検索し、それを見ながら用紙に丁寧にイラストを描いていました。陰影をつけたり、線の濃淡に気を配ったりと、こまかいところにもこだわっていて、さすが3年生、上手な生徒ばかりでした。

生徒総会

全校生徒が講堂に集まり、生徒総会を行いました。今年度は紙での資料を用意せず、生徒の一人一台端末にデータを配信するというかたちをとり、ペーパーレス化・情報化を目指した新しい試みに取り組みました。

緊張感が漂う中、生徒会本部や専門委員会委員長など、学校の様々な場面でリーダーを務める生徒たちによってスムーズに議事が進められました。

代表生徒による意見や質疑に対しても、応対する生徒はしっかりと答えられていました。資料作成やリハーサルなど、この日に向けて準備を重ねてきたリーダー級の生徒の皆さん、お疲れ様でした。また、1~3年生まで、話を聴く姿勢がとてもよかったと思います。これからも学校をより良くするため、学級討議や専門委員会などの場で積極的に意見を出していってください。

待ち姿

午後、1年生全員を対象に心電図検査がありました。会場の前では、検査の要項を確認しながら静かに自分の順番を待っている姿がありました。きれいに揃えられた上履きも立派ですね。

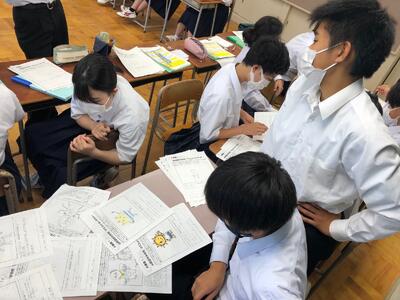

テスト計画づくり

2週間後(23日・24日)は、1学期の期末テストです。各教科からテスト範囲が発表され、どのように学習を進めていこうかを考えながら、各自が表にまとめながら学習計画を立てています。教科によっては、ノートやワークなどの提出物も課されていますので、毎日少しずつ時間を決めて取り組むなどして、余裕をもって提出できるといいですね。

夏休み終わりなどによくあるケースのように、提出期日直前になって慌てて終わらせることにならないよう気をつけましょう。

生徒総会リハーサル

今週末に控えた生徒総会。今年度は全校生徒が一堂に会して実施する予定です。

今日は放課後、生徒会本部役員や専門委員長、部長、評議員の生徒たちが講堂に集まり、本番の次第に沿って動いて、流れを確認していました。会場は緊張感があり、統合して初めての生徒総会を成功させたいというリーダー格の生徒の思いが伝わってきました。

昼の放送スタート

これまでは放送機器が故障していたため、校内放送が行えていませんでしたが、修理が完了したことに伴い、昼(給食時)の放送が始まりました。広報歌声委員会が週替わりに担当を交代し、全校への連絡を行ったり、リクエスト曲を流したりしています。

黙食で静かだった教室の環境が、これで少し変わりますね。

自然教室 2日目

【第2学年 自然教室 2日目】

山梨は盆地なだけあって、夜から朝にかけてはだいぶ冷え込みましたが、体調を崩す生徒もなく一安心でした。

朝食を食べ終えた後は、“来た時よりもきれいな状態に”を目標に、一斉にバンガローや炊事場などの清掃にとりかかりました。そして、退村式でキャンプ場のオーナーさんへお礼の挨拶を述べ、この日のメインである入笠山(長野県)へ移動しました。

青空の下、登山ガイドの方にアドバイスをいただきながら、全員が登山にチャレンジしました。生徒たちにとって思っていた以上に長い道のりだったようで、途中ちらほらと弱音も聞こえましたが、「もうちょっとだ」「まだまだ頑張ろう」などの励ましの言葉をかけあう光景もたくさん見られ、微笑ましかったです。

山を登りきり、湿原が目の前に広がったときには、誰もが達成感を感じることができたはずです

昼食をとった後は、山頂までラストスパート。きつい傾斜に苦戦している生徒もいましたが、山頂からの素晴らしい眺めを目にして、登山中の大変な思いも忘れることができたのではないでしょうか。

山頂とビュースポットで、クラスごとに集合写真を撮って下山しました。

登山口からは、それぞれのクラスのバスで、宿泊場所のペンションへ直接向かいました。ペンションでは、オーナーさんと生徒だけの時間を過ごします。様子を見に職員が訪問した時は、どのペンションもちょうど夕食の時間で、生徒はオーナーさんの温かい手料理に舌鼓を打っていました。また、オーナーさんの趣向を凝らした遊具などで楽しんでいる生徒もいました。

自然教室 1日目

【第2学年 自然教室 1日目】

統合の関係もあり、年度始めから慌ただしい中で準備を進めてきた自然教室。感染症の影響を大きく受けることもなく、無事に出発当日を迎えることができました。

高速道路上の事故渋滞を避けるため、途中ルート変更を行いましたが、予定していた時間よりも早いペースで目的地の山梨県へ到着することができました。天候もよく、バスの車窓からは富士山がくっきりと見え、車内では歓声が上がりました。

キャンプ場で入村式を行い、昼食をとった後は全員でカヤックを体験しました。キャンプ場は体験場所でもある西湖の湖畔にあり、ロケーションはすばらしいものでした。

インストラクターの方々にカヤックの操舵の仕方を教えていただき、一同出航。大半の生徒にとって初めての体験でしたが、ペアで息を合わせながらパドルを漕ぎ、どのカヤックもどんどん乗り場から遠ざかっていきました。

約1時間、びしょびしょになりながらも、楽しそうに取り組んでいました。

カヤック体験後は、各クラスで飯盒炊飯を行いました。班ごとにかまど係・飯盒係・カレー係に分かれ、おいしいカレーを作るべく、力を合わせながら取り組んでいました。

どのクラス・班も失敗なく完成したようです。自分たちの班が作ったカレーが一番だと、皆口をそろえて話していました。

食後は順番にシャワーを浴び、準備にたくさんの時間をかけてきたキャンプファイヤーを実施しました。「遠き山に日は落ちて」を全員で歌いましたが、山の向こうに沈む夕日がよい雰囲気を出していました。火の神と火の子たちによって火が灯されると、大きな拍手が湧き起こりました。

辺りが暗くなりはじめたタイミングで、レク係による数種類のゲームが催され、どの生徒も仲間との夜のひと時を楽しんでいました。クロージングセレモニーでは、“SMILE”の文字が火で浮かび上がり、最後の最後に、花火がサプライズで打ち上げられました。暗闇でもわかる生徒たちの笑顔がとても印象的でした。

たまプロ

本校には、「ちば!教職たまごプロジェクト」※に参加している学生がいます。毎週火曜日、主に1学年の授業に入って学習支援をしたり、各学年の給食指導や清掃指導の見学・補助をしたりし、教職への理解を深めています。自身も野球をやっていたということで、放課後も野球部の練習を見てくれています。

※将来教員を目指す学生が、実際に学校という場所で、子どもたちと関わりながら教員の仕事について実践的・体験的に学ぶ機会を提供する千葉県の施策

自然教室 出発式

自然教室を明日に控えた2年生。1校時に講堂で出発式を行いました。

実行委員長はスローガンに込めた思いを語り、それぞれの係のリーダーからは、気をつけてほしいことやお願いごとについての話がありました。また、学年主任と団長(教頭先生)にもお話をいただき、充実した3日間にしようと全員で確認しあいました。

最後に、校長先生に“いってきます”の挨拶をし、校長先生からは「基本的に忘れ物はしてほしくないですが、忘れてきてほしいものがあります。それは“自分勝手の心”です。」という深い言葉をいただきました。

実り多い自然教室になることを願っています。

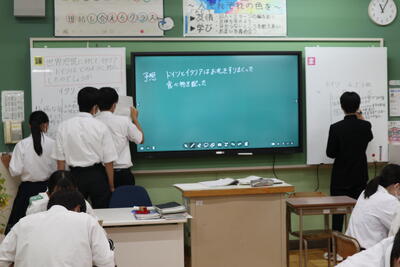

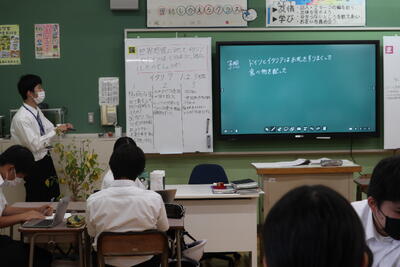

教育実習

4月末から教育実習に参加していた実習生の精錬授業がありました。

単元は、3学年・社会(歴史)「世界恐慌とブロック経済」。3週間の実習で学んだことを生かし、一人一台端末の活用やグループワークを取り入れた授業を展開しました。

たくさんの先生方が参観し、授業後に担当教員と意見交換を行ったり、先輩教員から助言をもらったりして、実習生は研鑽に励んでいました。実習は明日で終わりとなります。実習後も努力を重ね、来春、晴れて千葉県の教員となれるように頑張ってほしいと思います。

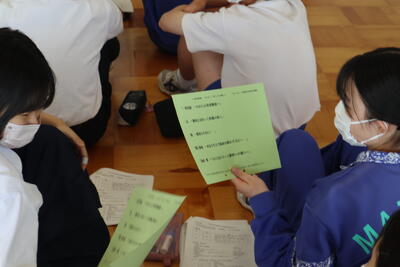

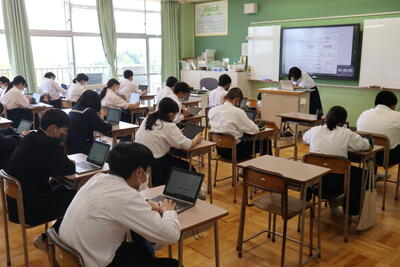

生徒総会資料読み合わせ

6月10日の生徒総会を前に、全校一斉に各クラスで資料の読み合わせを行いました。今年度は、資料のペーパーレス化とICT機器の活用推進を図るために、紙に印刷して配付するのではなく、生徒の一人一台端末に資料を配信する形態をとりました。

クラスの評議員が進行役を務め、専門委員会や部活動の年間・月別目標や、具体的な取組を確認した後、学校をよりよくするための方策について議論していました。これから、挙がった意見を生徒会本部でとりまとめ、答弁の準備をしていきます。新しい学校になって初めての生徒総会、有意義な中身となることを期待します。

図書室解放

委員会活動も軌道に乗ってきました。学習図書委員会では、毎週火曜日・金曜日の昼休みに図書室の開放(本の貸し出し)を行っています。同じフロアというだけあって、今のところ利用者は2年生が多いですが、朝読書用の本を探したり、部活動に関連した本を読んだりと、昼休みになると男女問わずたくさんの生徒が利用しています。

知識が増えたり、読解力が高まったり、想像力が磨かれたりと、読書にはさまざまなメリットがあります。学習図書委員会の皆さんには、読書好きの生徒が増える取り組みを期待しています。

ファイヤー集会

2学年では、自然教室初日の夜に行う、キャンプファイヤーの流れを確認するための集会を開きました。入場の仕方、点火のタイミング、火を囲んだ想定での合唱練習などを、実行委員・班長の生徒がリードして行いました。

立派な横断幕も完成しました。出発が待ち遠しいですね。

修学旅行に向けて

3学年では、9月に関西方面への修学旅行を予定しています。この日は3学年対象の内科検診がありましたが、自分の番を待っている間、3年生は一人一台端末(タブレット)を用いて修学旅行に関する調べ学習をしていました。行き先の京都・奈良の中で自分が行きたい・行ってみたいところを各々が検索し、ワークシートにまとめる作業を通して、3年生の生徒たちは4か月先の行事がより待ち遠しくなったことでしょう。

三旗掲揚

新しい校旗も完成したので、生徒会本部の生徒が毎朝(雨天時を除く)国旗・市旗・校旗の三旗を掲揚台に掲げています。校旗に刻まれている校章も、すっかり見慣れたものになりました。

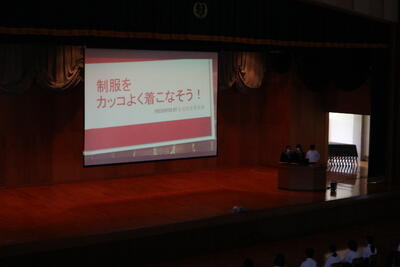

第1回生徒集会

生徒会本部では、『自分たちの学校は自分たちで創る』を合言葉に、年数回の生徒集会を予定しています。その第1回が行われ、生活安全委員会と生徒会本部から発表がありました。

生活安全委員会からは、“制服をカッコよく着こなそう!”というタイトルでのプレゼンテーションがありました。制服やジャージ・体操服の適切な着こなし方について、スライドで写真を多用しながら説明があり、丁寧でわかりやすい内容に仕上がっていたと思います。

生徒会本部からは、毎月全校で行う全校評議会や専門委員会などの細かい流れについての発表がありました。また、話し合い活動をさらによくするためのポイントを、本部役員の生徒たちが実演によって伝えていました。部活動の大会や学年行事の準備などで、発表準備の時間をとるのも大変だったかと思いますが、工夫を凝らしたすばらしい内容でした。

聴く側の生徒の態度も立派でした。次回はどんな発表があるのか、今から期待してしまいます。