大平小学校ダイアリー

1月20日(金) 校外学習【5年生】

朝早くに冷たい雨が降っていましたが、今日は5年生の校外学習の日です。社会科見学で、神奈川県にある日産追浜工場並びに千葉市の科学博物館を訪れます。

日産の追浜工場は、電気自動車などのコンパクトカーを生産している、車両組立工場です。 迫力ある生産ラインを間近に見学することができるようです。

楽しい中にも多くの気づきがある学習にして欲しいと思います。

【出発の様子から】

【日産追浜工場にて】

【千葉市科学博物館にて】

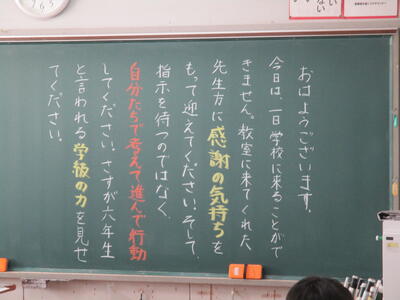

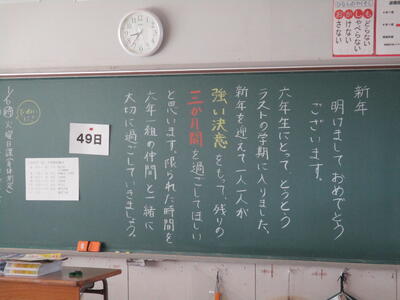

1月19日(木) 書写【6年生】

6年生の書写の学習を少人数担当の先生が指導してくれていました。本日、学級担任の先生が、主張で一日中不在のためです。朝の黒板には、担任の先生から子どもたちに恒例のメッセージが記されていました。

「感謝の気持ち」、「考えて行動」が、key wordsでしょうか。

そして、書写の学習では、「感謝」の2文字を練習していました。どの子どもたちも真剣に取り組んでいました。

【6年生の教室の様子から】

1月18日(水) 火災を想定した避難訓練について

本日、大平小学校では、第3回目となる避難訓練を実施しました。

今回は、「理科室からの出火」という設定で実施し、訓練用の発煙筒を用いて、実際に煙を出した状況の中、本番さながらに訓練をおこないました。

寒い中の訓練でしたが、速やかに校庭に避難完了し、安全担当の先生の話に耳を傾けました。話を聴く姿勢にも真剣さを感じました。子どもたちは、短時間で速やかに避難し、静かな集合状況を保てたことはとても良かったところです。

訓練終了後、まだ煙が充満した理科室を廊下側から見て、煙がどのように部屋にたまるのか、どう行動すれば、より安全に避難できるか等を確認しました。災害が起こった際に、落ち着いて自分自身の安全を確保できるよう、今後も真剣に取り組んでいきたいと思います。

【理科室の様子】

【避難の様子】

【訓練後の様子】

1月17日(火) 生活科「冬を楽しもう」【1年生】

寒い一日でしたが、本日の3校時、1年生の児童が、自作の紙飛行機を持って、校庭に走り出していました。生活科の学習をするためで、単元名は「ふゆをたのしもう」というものです。風の力を利用して、外遊びを行うことが目標です。

風に乗って良く飛ぶ飛行機もあれば、くるくる回り楽しい動きをする飛行機もありました。寒い中でしたが、外遊びを十分に楽しんでいる様子でした。

1月17日(火) イチゴのプランターについて

環境委員会が、各学級で栽培しているイチゴの様子です。

今日の朝はとても冷え込み、チクチクするような寒さを感じました。その様な中でも、ベランダで栽培しているイチゴは、葉を茂らせて、花を咲かせ、実をつけています。イチゴの実も少しずつ赤く色づいています。

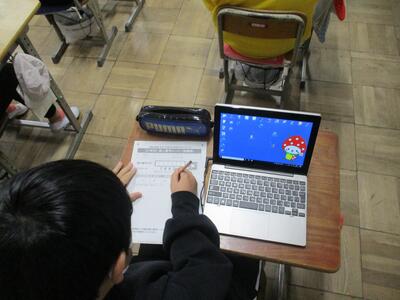

1月16日(月) ちばっ子学びの未来デザインシートの実施【6年生】

本日、6年生は「ちばっ子学びの未来デザインシート」を実施しました。

千葉県の学力向上施策の一つで、学習の基盤となる資質・能力としての「問題発見・解決能力」が育成されているか、教科等横断的な視点で学力の習得状況を調査・測定する試みです。

習得した知識・技能を「生きて働く力」として活用できるか、教科等横断的な視点で作成した問題(デザインシート)を活用することで、子どもの状況をしっかりと把握し、教員の授業改善を促し、児童の学ぶ意欲の向上を目指します。

タブレットを使用しての調査でしたが、操作に慣れている6年生は、スムーズに調査を行えました。また、一人一人が真剣に、最後まで取組むことができていました。調査の対象は、3年生以上ですので、この後、順次調査を行う予定です。

【6年生の様子から】

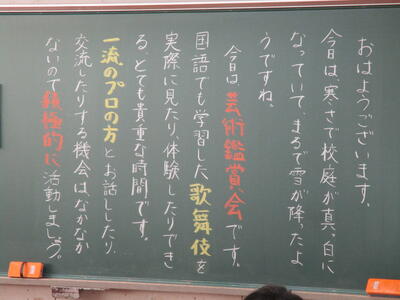

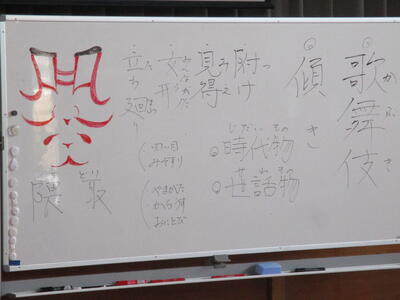

1月12日(木) 歌舞伎体験【6年生】

まずは、歌舞伎体験の様子(写真)から

劇団前進座の皆様を講師としてお招きし、歌舞伎の基礎から教えていただきました。

6年生の児童達は、臆せず挑戦できる子どもたちですので、教えていただいたことを直ぐに実践していました。写真の様子からもお分かりいただけるように、充実した体験学習にすることができました!

※学習の様子を動画でも御覧いただけます。

1月11日(水) 12月のあいさつ名人について

本校では、児童が進んで気持ちよいあいさつができるようにする取り組みとして、「あいさつ名人」の認定を行っています。【※詳細は、6月14日(火)大平小の『あいさつを広げるために』の記事参照。】

校舎西口階段付近に、「あいさつ名人」の掲示版があります。12月の「あいさつ名人」に認定された児童は、5人(1年1人・2年生2人・5年生2人)でした。先月の児童と合わせて69人となりました!

また、【あいさつの達人】に1名の児童が選出されています。【あいさつの達人】になるには、合計3回、先生方から、あいさつ名人の推薦を受ける必要があります。

今後もたくさんの児童が「あいさつ名人」に認定されることを楽しみにしています。

【西側階段付近の「あいさつ名人」掲示版と「あいさつ達人」について】

1月6日(金) 3学期スタート!

とても寒い朝でしたが、登校の様子を見ていると、いつもどおりの元気な子ども達の姿が見られました。学校に活気が戻ってきました。

3学期の始業に当たって、始業式では、6年生と5年生の児童に新年の抱負を語ってもらいました。6年生児童は、「中学生になる年なのでいつも以上にしっかりと学校生活を過ごしたい。」、5年生児童は、「学力テストに向けて、苦手な教科を頑張りたい。」などといった決意が発表されました。

学校長からは、『4月から1つ上の学年にジャンプするために、今の学年で【仕上げ】と【準備】をしていきましょう。』という話がありました。

【各学級の様子から】

12月28日(水) 学校閉庁日がはじまります

冬休みが始まり、5日間が経ちました。児童の皆さんは、充実した冬休みを過ごしているでしょうか。今日は、「学校閉庁日」についてお伝えします。

山武市教育委員会からさくら連絡網にて通知がありましたとおり、冬季休業中の閉庁期間は、令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)までの6日間となります。閉庁期間中、学校に教職員は勤務いたしません。もし、閉庁期間中に学校への事故報告等に係る緊急連絡がありましたら、山武市役所【山武市教育委員会子ども教育課】まで連絡してください。

※電話番号はこちらから御覧ください。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

さて、大平小学校では、冬季休業中、先生方は3学期に向けた準備をしたり、年度末の事務仕事を整理したりと忙しく、頑張っています。大平小学校の児童のみなさんも、しっかりと冬休みを過ごしてください。

それでは、「良いお年を!」。

【各学年の印象深い1枚から】

1年(秋探し)・2年(千葉市動物公園)

3年(食品ロス)・4年(ボッチャ体験)

5年(稲刈り)・6年(修学旅行)