大平小学校ダイアリー

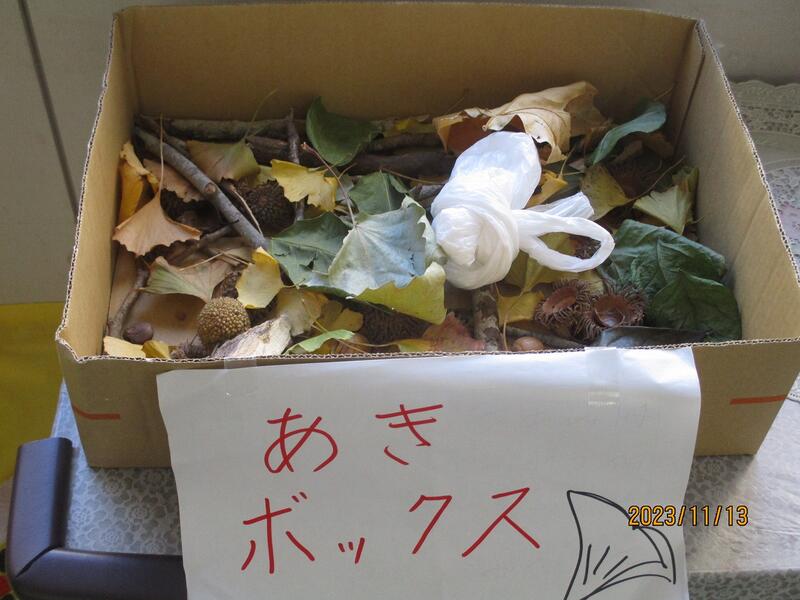

11月13日(月)深まりゆく秋

あっという間に朝夕の冷え込みが厳しくなり、秋の深まりを感じるようになりました。

校庭のイチョウも黄色く色づき、実をつけている木もあります。

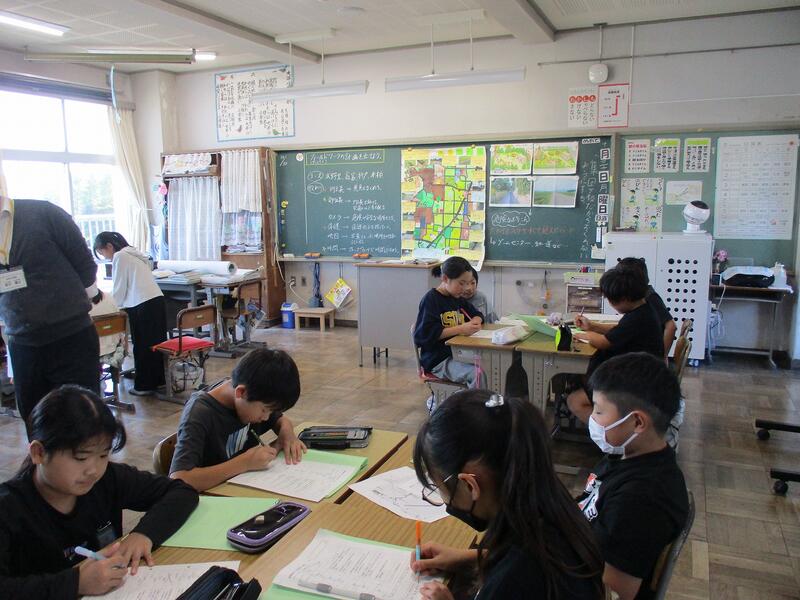

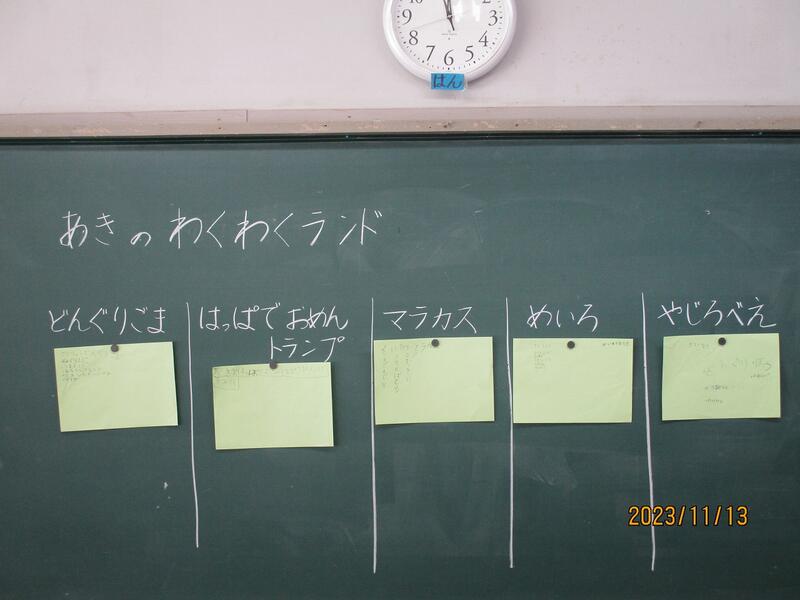

1年生の生活科では、秋を題材にした学習に取り組んでいました。日本の秋のイメージも時代や住む場所によって変化していくものと思われます。しかし、本校は、都会に比べ、季節を感じられる自然が身近にあります。子どもたちには、地域の人々が大切にしてきた自然や文化を大切に受け継いで行ってもらいたいと思います。

11月10日(金)校内マラソン大会に向けて

11月29日(水)※予備日30日(木)に校内マラソン大会を開催します。

また、校内マラソン大会に向けて、13日(月)からロード練習(実際のコースでの練習)を始めます。小学校周辺で一部交通規制をかけさせていただくなど、御不便をおかけいたします。

近隣の皆様に迂回等のお知らせをできるように、看板等の設置させていただきます(作成中の写真を載せました)。御理解、御協力をお願いいたします。

なお、迂回路については、ホームページの「保護者・地域の皆様へ」を御参照ください。

11月9日(木)山武教育研究会第2回同一研修会

本日午後、山武教育研究会第2回同一研修会が開催されました。山武郡市の小・中学校のすべての職員が自身の所属する部会の研修に出かけました。

本校は、学校給食部会の会場となり、各校の栄養教諭が集まり研修会を行いました。本日の研修は、千葉県香取市の「THE FARM」のスタッフを講師にお招きし「野菜」をテーマに行われました。

研修内容は、農家目線での野菜作り、旬の野菜、新品種の開発、フードロス等多岐にわたり、「農業を魅力あるものにしたい」という思いと「野菜に対する愛情」が詰まったものでした。

また、講義の後は、サツマイモ3種類、カブ5種類の食べ比べを行い、品種の違いによる調理法についても話し合われました。

研修に参加した先生からは、「野菜に対する新しい知識や考え方を学び、、少しでも野菜好きの子どもたちを増やしたい」という感想が聞かれました。

11月8日(水)4年生校外学習

本日、4年生が校外学習を行いました。

今日の学習は、自分たちの住む地域を実際に見て歩くことにより、地域の危険な場所を知り、自分たちの身の安全確保に役立てることと交通ルールについて実践をとおして学び、社会生活の基礎的・実践的な能力や態度を身につけることを目的に行いました。

子どもたちは、各方面別に分かれ危険箇所と判断した場所の写真を撮りながらグループで行動しました。今後、教室での学習「安全マップ作り」に生かされることと思います。完成した「安全マップ」は全校で共有したいと思います。

11月7日(火)芸術の秋①

本日3校時、5年生が図工の学習に取り組んでいました。

かごに盛られた、サツマイモや柿など秋らしい野菜や果物を題材に水彩画を描いていました。色使いを考え、一筆一筆丁寧に色塗りをしていました。落ち着いた秋らしい作品ができあがりそうです。

他の学年の廊下にも力作が並んでいます。一人一人の児童が一所懸命描いた作品は、どれも本当に素晴らしいです。

11月6日(月)向寒マラソン開始

今日から向寒マラソンが開始されました。

しかし、今日は11月とは思えない、ちょっと動いただけでも汗ばむ程の陽気でした。

それでも、週2回の業間マラソンで体を慣らしてきた子どもたちは、流れやペースをつかみ、元気に走っていました。

11月29日の校内マラソン大会まで毎日練習を重ねていきます。「早寝・早起き・朝ご飯」の習慣を守り、体調管理も意識しながらがんばってほしいと思います。

11月2日(木)就学時健康診断

本日、本校を会場に令和6年度就学予定者に対する「就学時健康診断」を実施しました。

大平小入学予定者17名と近隣の蓮沼小入学予定者11名も一緒に実施しました。内科・歯科の健診に加え、発達検査も実施されました。子どもたちは、緊張しながらも小学校への入学を楽しみにしている様子が伝わってきました。子どもたちが健診を受けている間に全体会が行われ、入学の際に必要となる準備についての説明がなされました。

学校側も4月までにしっかりと準備を整え、かわいい1年生を迎えたいと思います。今から楽しみです。

11月1日(水)朝会&音楽部校内発表会

11月に入ったということで、全校朝会がありました。

10月までに行われた学習面や運動面、生活面で成果を上げたたくさんの子どもたちを表彰することができました。

まさに「実りの秋」を実感することができました。

また、本日は、「音楽部校内発表会」が行われました。こちらは、「芸術・文化の秋」です。

音楽部、和太鼓クラブのそれぞれが一生懸命練習してきた成果を披露してくれました。心に響く素晴らしい演奏で感動しました。

素敵な時間を全校児童や職員、保護者の皆様と共有することができ、とても良かったです。

10月31日(火)朝の歌

早いもので、10月も最後の日となりました。

今日の朝、体育館から元気な歌声が聞こえてきたため覗いてみたところ、1年生から4年生までの子どもたちが集まっていました。話を聞いてみると普段は、各クラスで歌っている朝の歌を今日は、他の学年に発表し合うという取り組みをしているということでした。

4年生、3年生、1年生、2年生の順番で各学年素敵な歌声を響かせていました。子どもたちは、他の学年の歌声を聞くことで良い刺激を受け合っていました。来月は、皆で同じ歌を一緒に歌うことも考えているようです。

大平小学校経営理念は、「互いに成長し合い、一人一人が輝く学校」です。励まし合い、協力し合って成長する場面を見ることができ、とても良い一日のスタートとなりました。

10月30日(月)千葉県教育庁東上総教育事務所訪問

本日、千葉県教育庁東上総教育事務所訪問がありました。これは、教職員の服務監督、学校安全管理などの実態把握、諸表簿の管理状況の点検等、学校経営全般の指導を主なねらいとして行われるものです。

先ずはじめに来校された事務所職員から、「子どもたちの挨拶が自然でとてもいい」とお褒めの言葉をいただきました。

学校運営の状況、学校の様子などの質問を受けたり、諸表簿の記入の仕方等細かい指導をいただりしましたが子どもたちの安全に関する配慮項目については、早急に対応していきたいと思います。

10月27日(金)芸術鑑賞会

本日の3・4校時に「劇団ポプラ」をお招きして芸術鑑賞会を開催しました。今年度は文化庁の文化芸術による子供育成総合事業に当選したので劇団を招くことができました。

さて、本日の公演は「シンドバットの大冒険」(ミュージカル)でした。参加型の公演で6年生の子どもたちと2名の教諭も役者に交じって演じました。6年生の子どもたちは本日の公演に向けて一度リハーサルを行ってました。そして歌などを朝の会等で練習していました。

大平小学校の体育館とは思えないほど想像以上にしっかりしたセットと迫力とユーモアにあふれた演技でとても楽しい公演でした。

10月26日(木)ハロウィンイベント

「ハロウィン」という言葉、それに伴う催しもすっかり定着してきているようです。

児童会の新しい企画で「ハロウィンイベント」を実施中です。

内容を紹介します。

①在校生にハロウィンのスタンプカードを配布する。

②昼休みに児童会の児童が仮装をして、校内や校庭を周る。

③仮装した児童会の児童を見つけたら、在校生は「トリック・オア・トリート スタンプをくれないと いたずらしちゃうぞ。」と言う。

④児童会の児童からスタンプをもらう。※ただし、スタンプは 1 日に 1 回のみ。

⑤5つのスタンプがもらえた児童は児童会よりプレゼントがある。

というものです。どんなプレゼントがもらえるか子どもたちはとても楽しみにしています。

本日は、4年生でも国語の話し合い活動から発展したハロウィンの仮装パーティーを行っていました。とても上手な仮装でびっくりしました。

10月25日(水)花壇の花をいただきました

先日、公益財団法人花と緑の農芸財団「NAAフラワーキッズ 学校花壇応援キャンペーン2023」の取り組みとして、たくさんの花の苗をいただきました。

パンジー、ビオラ、ノースポール、キンギョソウといずれも冬を越え、春の卒業式、入学式を彩る花です。花壇の花の入れ替え時期にふさわしい花で、とても助かりました。

まだ、とても小さな苗ですが、子どもたちと一緒に世話をしながら苗の成長を見守っていきたいと思います。

10月24日(火)業間体育

10月に入り、火・木曜日に業間運動で持久走に取り組んでいます。

今日は、天気が良く、日中の気温も少し高めでしたが子どもたちは、少しでもたくさん走ろうと頑張り、心地よい汗を流していました。

11月からは「向寒マラソン」が開始されます。向寒マラソンは、月~金曜日の業間休みに毎日行います。

寒さに負けない健康な体を作るとともに根気強さや努力する心を育てていきたいと思います。

10月23日(月)避難訓練(不審者対応)

本日、不審者対応の避難訓練を実施しました。

本校職員が不審者役となり、保護者を装い校内に侵入したという想定で行いました。

不審者を発見した職員の笛の音や知らせを受けた職員室からの放送で不審者侵入を知った職員は、子どもたちと一緒に教室入口に机を積み上げバリケードを作る役割と不審者を食い止め警察が駆けつけるまでの時間稼ぎをする役割に分かれた対応を行いました。

地震や火災の避難も困難が予想されますが、不審者への対応も不審者の動きによって、状況が刻々と変化してしまうため非常に難しいものとなります。

どんな状況でも子どもたちの安全を確保するために冷静な行動が取れるよう話し合いや訓練を重ねていきたいと思います。

10月20日(金)2年生町探検、5年生思春期教室

『2年生町探検』

生活科の学習で町探検を実施しました。

地域の様々な場所やもの、人に出会いながら、地域への親しみと愛着を深めることを目的に、飲食店や美容院、駐在所などをグループごとに巡りました。

探検場所では、従業員の方から説明を聞いたり、質問をしたりすることで学習を深めることができました。

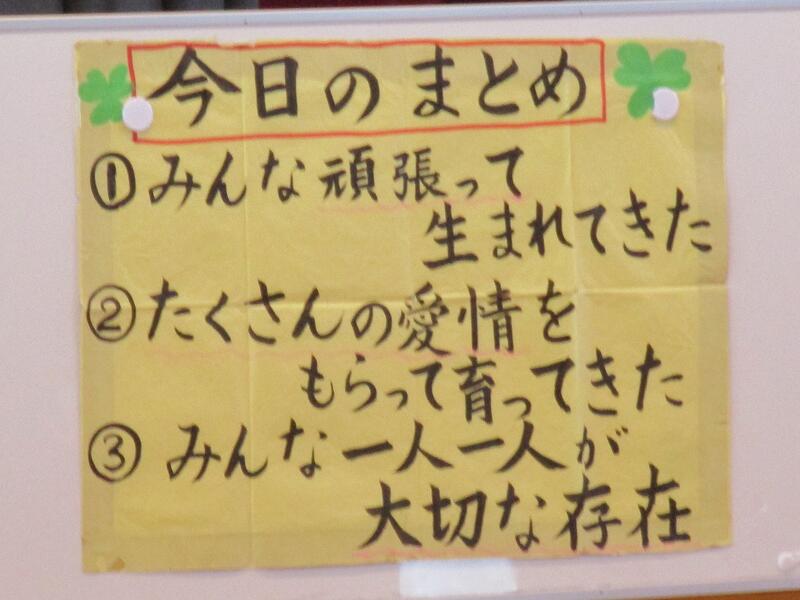

『5年生思春期教室』

了徳寺大学の教授と学生、山武市健康支援課の保健師さんをお招きして「思春期教室」を開催しました。

男女の発育の違いや受精の仕組み等について丁寧な説明を受けた後、人形を使って、赤ちゃんの抱っこ体験等を行いました。

自分の体について正しい知識と生まれてきた命を大切にする心をもち、自己肯定感を高め、今後の成長に生かしてほしいと思います。

10月19日(木)山武郡市特別支援教育推進スポーツ大会

本日、東金アリーナを会場に「山武郡市特別支援教育推進スポーツ大会」が開催されました。

この大会が開催されるのは、コロナ禍の影響で4年ぶりとなりました。

本校児童も会場に集まったたくさんの友だちと一緒にダンスを踊ったり、玉入れなどの競技に参加したりと楽しい1日を過ごしました。

会場の一角には、子どもたちの工作や絵、書道などの作品が展示され、応援に駆けつけた来賓や保護者の皆さんの注目を集めていました。

10月18日(水)山武市小学校球技大会

本日、東金アリーナを会場に山武市小学校球技大会(ソフトバレーボール)が開催されました。

男子は、1試合目に南郷小、2試合目に蓮沼小に勝ち、準決勝に進みました。準決勝でも大富小に勝ち、決勝の相手は郡大会で惜敗した鳴浜小でした。その鳴浜小に勝利し、見事、優勝を果たしました。なんとセットカウントはすべて2-0で優勝することができました。

女子は、1試合目に睦岡小、2試合目に山武北小に勝ち、準決勝に進みました。準決勝では、緑海小に勝ち、決勝の相手は松尾小でした。松尾小にも勝ち、郡大会に引き続き優勝しました。女子は、公式戦負けなしで大会を終えました。

決して児童数は多くもなく、また十分な時間を確保しての練習もできませんでしたが、子どもたちの頑張りで、大平小はアベック優勝を達成するという快挙を果たすことができました。

応援、ありがとうございました。

10月17日(火)山武市小学校球技大会に向けて

明日、10月18日(水)山武市小学校球技大会が開催されます。

昨日は、大会に臨む選手を激励するために、壮行会が行われました。選手一人一人から大会に向けた意気込みが語られた後、男子チームVS女子チームのデモンストレーション試合がありました。選手のプレーに応援児童から歓声が上がりました。最後は、選手代表児童の力強い挨拶で壮行会を締めくくりました。

大会へは、選手のみで参加するため、直接会場での応援はできません。しかし、職員も全児童も学校で選手の健闘を祈っています。精一杯のプレーを期待しています。

10月16日(月)奉仕作業(10/14)

10月14日(土)に奉仕作業(除草作業)を行いました。

お忙しい中、たくさんの保護者の方に御参加いただきました。校庭や駐車場、普段手入れが行き届かない校舎裏まで、 とてもきれいになりました。

今日は、とても天気が良く、きれいになった校庭で子どもたちが元気に活動する姿が見られました。

保護者の皆様の御協力に感謝申し上げます。