大平小学校ダイアリー

6月18日(火)雨降り

本日から水泳学習をスタートさせる予定でしたが、雨降りで気温も低いためプール指導は、不可となってしまいました。昨日は暑く天気も良かったため、子どもたちは、プールに入ることをとても楽しみにしていました。残念です。

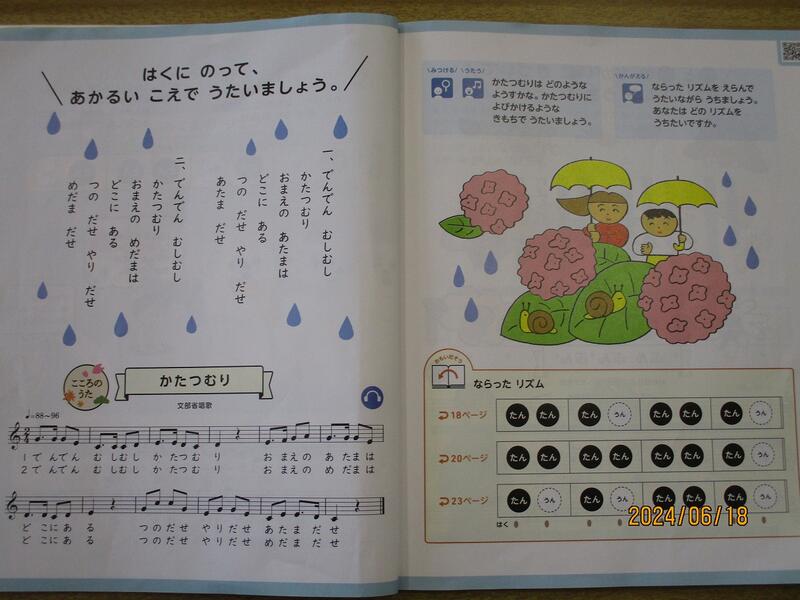

1年生が音楽の時間に「かたつむり」の歌に合わせ、友だちとペアになって手拍子をする学習をしていました。2人でどんな手拍子にするか相談しながら楽しく活動していました。

今週末には、関東地方も梅雨入りとなりそうです。雨の日は、室内でできることを工夫し、楽しく過ごしてほしいと思います。

6月17日(月)3年生社会科校外学習

本日、3年生が社会科校外学習に行ってきました。

3年生は、社会科の学習で「わたしたちのまち みんなのまち」に取り組んでいます。学校の周りから自分たちの暮らす山武市について学習を広げてきた所です。

今回の校外学習では、市の地形や土地の利用、交通、市役所などの公共施設について大まかに理解することが目的です。今後は、さらに学習を進め、農家・工業・スーパーマーケットなどの仕事についての理解を深めていく予定です。

6月14日(金)プール開きに向けて

一昨日、5・6年生児童がプールサイドの草取りやシャワー・トイレ等の掃除をしてくれました。「おやじの会」メンバーにより掃除が完了したプール内には、きれいな水が張られ、水泳学習の準備がすっかり整いました。

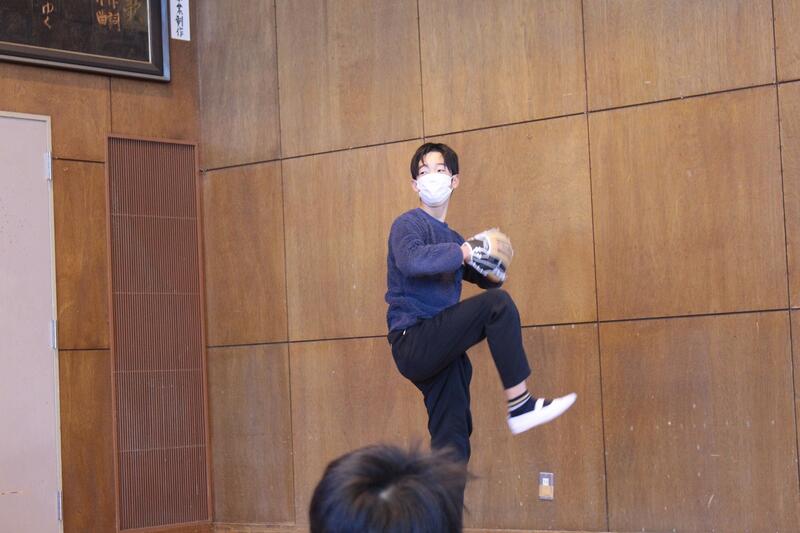

また昨日、本校体育館を会場に近隣の松尾小学校、蓮沼小学校と3校合同で「救急法講習会」が実施されました。

山武郡市広域行政組合消防本部 東消防署員4名を講師に迎え、主に「心肺蘇生法とAEDの使い方」について御指導いただきました。参加者全員が丁寧な説明を受けながら実技の体験を行いました。

本校でも来週から水泳学習が始まります。水泳学習において、万が一にも心肺蘇生を行うような事故が起こらないように気を引き締めて指導に当たり、充実した水泳学習にしていきたいと思います。

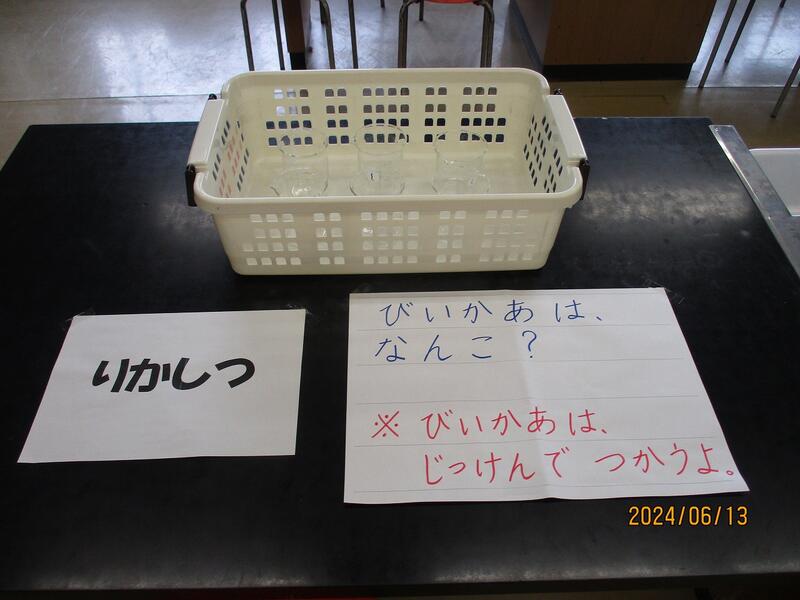

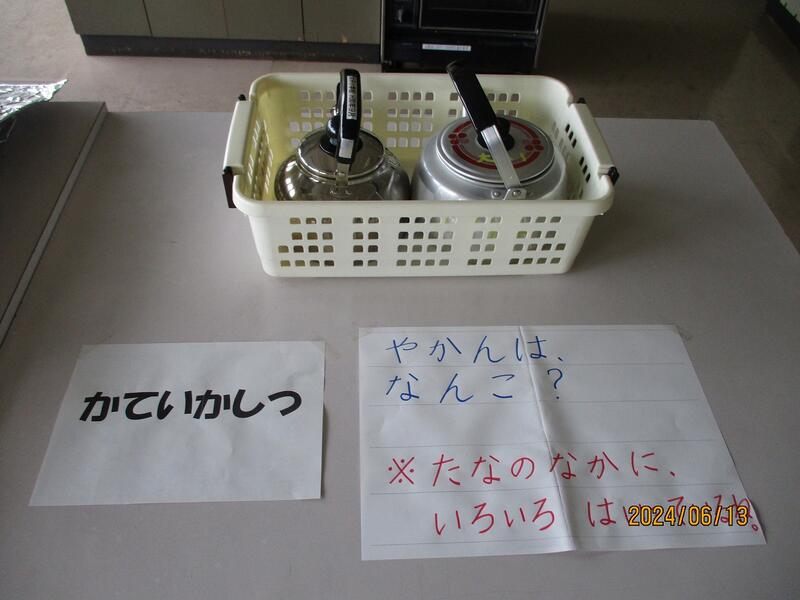

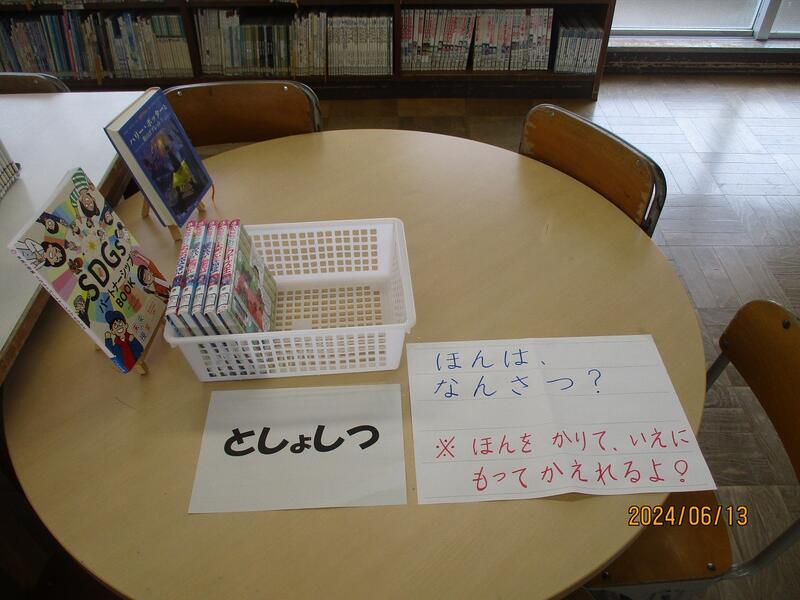

6月13日(木)1年生 生活科

本日、1年生が生活科で「がっこうをたんけんしよう Part3」の学習を行いました。運動会も経験し、すっかり学校生活にも慣れてきた1年生。今回の探検は、友だちと2人で理科室、音楽室、図工室などの特別教室と呼ばれている教室を全て探検するというものでした。各教室には、それぞれ問題が用意されていて、2人で協力し回答しながら進んでいきます。

初めての学校探検は、2年生と一緒にグループで行われました。2回目は、好きな特別教室を選び、グループになって、選んだ特別教室へ行って問題づくりをしました。そして今回は、2人組で行われました。入学して、まだ2ヶ月あまり、堂々と校舎を歩く姿に大きな成長を感じます。

6月12日(水)高学年のボランティアに感謝

本校は、学校規模に比べ敷地が広く、環境整備に時間がかかります。草地も多いため一年を通して、草刈りが大変です。それでも乗用の草刈り機があるため、中央部分の広い場所は、一人でも草を刈ることができます。しかし、刈った草は、集めなくてはなりません。昨日も本校職員が草刈りを行いました(6月1日の運動会に向けて、整備してからまだ2週間しかたっていません)が刈った草を集めるまではできませんでした。そのため、本日行おうと考えていたところ、5・6年生の担任と少し早く登校した児童が一緒になって、刈ったままになっていた草を集め、リヤカーで運んでくれました。とても助かりました。

これからも、職員と児童が一緒になって、力を合わせ、良い学校にしていきたいと思います。

6月11日(火)5年生「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の実施

例年この時期にスポーツ庁から「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の依頼があります。全国の小学5年生と中学2年生が調査対象になります。調査内容は、新体力テストと同様の実技と運動習慣、生活習慣等に関する質問紙による調査になります。

本日、本校でも2時間目、体育館で行う実技種目に取り組みました。

小学生の年齢は、「ゴールデンエイジ」とも呼ばれることがあります。運動能力が発達する時期なのだそうです。本校児童も体育の時間や休み時間にしっかりと体を動かしバランス良く成長してもらいたいと思います。

全校児童の「新体力テスト」は、秋に実施予定です。

6月10日(月)おやじの会プール清掃

6月8日(土)、今年度も「おやじの会」のメンバーに御協力いただき、プール清掃を実施しました。

大型の高圧洗浄機や家庭用の高圧洗浄機・ブラシを使い、一気に汚れを落としていきました。

昨年度末にプールの改修工事が行われ、プール内の塗装もきれいに行われていたため昨年度程の汚れはありませんでしたが、子どもたちが安全で衛生的な水泳学習ができるようにと隅々まできれいにしていただきました。

本日から水張りを始め、来週17日(月)プール学習を開始します。

おやじの会のメンバーには、先日開催された運動会でも入退場門や万国旗の設置に協力していただきました。パワフルなお父さんたちに感謝いたします。

6月7日(金)一日一日を大切に

2年生の教室から元気な歌声、音のそろったカスタネットに鍵盤ハーモニカの演奏が聞こえてきました。皆、楽器の扱いに慣れ楽しく音楽の学習をしていました。3年生は、体育館でマット運動、6年生は、ALTも入っての外国語の学習、どのクラスも一生懸命学習に取り組んでいます。小学校に入学以来、毎日学習を積み重ねてきたからこそ今の姿があるのだと改めて感じました。積み重ねの大切さを子どもたちにも伝え、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

6月6日(木)山武郡市小学校陸上競技大会(6/5)

昨日、山武郡市小学校陸上競技大会が開催され、本校からも5・6年生が参加しました。

東金アリーナ陸上競技場を会場に山武郡内の市町村35校が競い合いました。

会場の東金アリーナは、昨年改修工事が終わり、タータン(合成ゴム)や芝生も張り替えられ、とてもきれいな状態でした。また、今大会から東金市陸上協会の協力を得て、記録測定は、最新のカメラ判定が導入されました。このような素晴らしい会場で競技ができる子どもたちは、とても幸せなことと思います。

本校児童も一人一人が精一杯力を出し切り、思い出に残る良い大会となりました。「走る」ことは、全ての運動の基本となります。これを機会にいろいろな運動に挑戦していってほしいと思います。

6月4日(火)6月に入りました

6月3日(月)は、運動会の代休だったため、本日から6月の学校生活がスタートしました。

運動会を盛り上げ、全校児童をリードしながら頑張った5・6年生。明日は、「山武郡市小学校陸上競技大会」に参加します。大忙しです。

しかし、本日クラスを覗いてみると児童は、皆落ち着いて学習に取り組んでいました。さすがは、高学年です。

行事や課外活動で身に付けた事が普段の生活に生きて来るよう頑張っていきたいと思います。

6月1日(土)運動会

本日、令和6年度 運動会を開催しました。

昨日の荒天も回復し、台風一過の青空・・・とまではいきませんが運動会を実施するには、ちょうど良い天気になりました。グラウンド状況も問題なく良い環境が整いました。保護者・地域の方々の奉仕作業や前日準備への御協力のおかげと感謝しています。

保護者、地域の方々の声援を受け、子どもたちも応援団長を中心によくまとまり、練習の成果を十分発揮することができました。思い出に残る運動会になったことと思います。

早いもので、1学期も折り返し地点、来週からは、運動会で見せた頑張りを普段の生活に生かしていけるようにしたいと思います。

5月31日(金)運動会前日

台風1号は温帯低気圧に変わりました。しかし明日が運動会とは思えないような天候です。

本校のグラウンドは、水はけが良いため雨が早くやんでしまえば、使用が可能です。明日の天気予報は、「晴れ」となっているため、ぜひ実施したいと考えています。

各学年は、体育館で最後の確認練習をしていました。やる気十分です。

学習センターの子どもたちが「てるてる坊主」を作って、校舎のあちらこちらに飾ってくれました。

できるだけの準備をして、明日を待ちたいと思います。

5月30日(木)運動会に向けて④

運動会2日前となりました。明日は、台風1号の接近により、雨天の予報がでています。そのため全校練習も学年練習もグランドで練習できるのは、今日が最後となりそうです。仕上げの練習に余念がありません。

心配されるのが当日の天気です。今のところ台風は、明日の午後には、関東を離れ天気も回復してくる予報となっています。台風一過の青空となることを期待しています。

5月29日(水)2年生 生活科

2年生が野菜の苗を育てています。

単元名:「春はっけん~花や やさいの大きくなるひみつはっけん①~」の学習です。台風が近づいているということで鉢を昇降口に避難させながら観察していました。

育てているのは、自分たちで選んだ、ミニトマト、ピーマン、ナスの3種類です。野菜によって茎や葉、花が違います。ミニトマトを育てている児童が「茎がトマトのにおいがする」と教えてくれました。それぞれの野菜を育てながら発見したことを図と文にまとめていました。実ができ、大きく育ち、収穫できるまでしっかり世話と観察を続けてほしいと思います。

5月28日(火)運動会に向けて③

今週からは、運動会に向けた全校練習が始まりました。しかし、本日は、台風1号の影響により雨となってしまいました。全校練習も各学年の練習も体育館となりました。練習の動きは、制限されてしまいますが気持ちをしっかりと高めながら取り組んでいました。

また、ロング昼休みを利用して、各係児童の打合も行われました。

6月1日(土)の本番まで微妙な天候が続きそうです。天気も計算に入れながら仕上げの練習に励んで行きたいと思います。

5月27日(月)サンパチェンスをいただきました

例年この季節になると「株式会社ナミカワ不動産販売」様から山武市内全ての小中学校、幼稚園、こども園にサンパチェンスの苗が贈られます。大きく育ち、トロピカルな花をたくさん付けるサンパチェンスは、とても見栄えがして素敵です。昨年は、秋の終わり頃まで、その花を楽しむことができました。

サンパチェンスとは、太陽(SUN:サン)と忍耐(Patience:ペイシェンス)を合わせた言葉だそうです。暑さや日差しにも耐え、過酷な日本の夏でもたくさんの花を咲かせます。

大平小学校の子どもたちも夏の暑さに負けず、伸びていくために、しっかり健康管理と熱中症対策ができるようにしていきたいと思います。

5月24日(金)運動会に向けて②

子どもたちの運動会に向けた気運が高まってきました。

朝の時間を利用し、応援団による応援歌の練習が始まっています。

応援団の児童が各教室で応援歌の指導に当たってくれています。

紅組・白組それぞれの団長、副団長は、1・2年生のクラスを担当し、やさしく教えてあげていました。

応援合戦も運動会の見所の一つです。紅組も白組も一生懸命頑張ってほしいと思います。

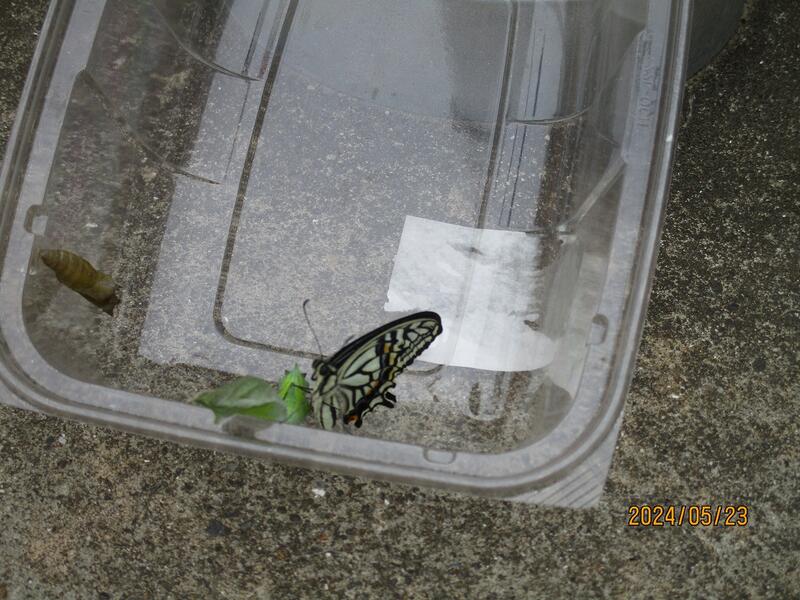

5月23日(木)3年生理科

3年生は、理科の学習で、「こん虫の育ち方」の単元を学習中です。実際に教室で、モンシロチョウの幼虫やアゲハチョウの幼虫を育てながら観察を続けています。

本日、さなぎになっていた、アゲハチョウが羽化し、きれいな羽を広げました。子どもたちは、とても嬉しそうに観察していました。貴重な体験になった事と思います。

このような学習を通して、昆虫の生態を学んでいくことはもちろんですが、生命の尊さを感じ、自然愛護の気持ちも育ってくれたらうれしく思います。

5月22日(水)運動会に向けて①

今週から6月1日(土)開催予定の運動会に向けた練習が本格的に始まりました。

ダンスなどの表現種目は、低学年、高学年毎に時間を合わせて、合同で練習に取り組んでいます。1年生は、低学年のダンス、全校で踊る「さんむしダンス」に加え、ラジオ体操も覚えなければならないため大変です。

業間休みには、役員児童が開閉会式の練習をしていました。

思い出に残る運動会になるよう、みんなで頑張っていきたいと思います。

5月21日(火)山武市小学校陸上競技記録会

本日、成東総合運動公園陸上競技場を会場に山武市小学校陸上競技記録会が開催されました。本校からも5年生、6年生が参加しました。

昨日の雨もすっかり上がり、きれいな競技場で山武市内11校の小学校が競い合いました。子どもたちは、自分がもっている力を全部出せるように一生懸命がんばりました。応援児童も声を枯らしながら精一杯選手にエールを送りました。大平小学校のテントは、とても良い雰囲気でした。

6月5日(水)開催予定の山武郡市小学校陸上競技大会でも更に力を発揮して、頑張ってほしいと思います。

本日、お忙しい中、応援に駆けつけてくださった保護者の皆様に感謝申し上げます。

5月20日(月)奉仕作業(5/18)への御協力に感謝

5月18日(土)PTA奉仕作業を実施しました。

今回は、6月1日実施予定の運動会に向けてのグラウンド整備が中心となりました。多くの保護者の方々が参加してくださったおかげで、予定よりも短時間で作業を終了することができました。おかげさまで整った環境の中、運動会を開催できそうです。お忙しい中、御協力いただき、感謝いたします。

また、「おやじの会」のメンバーも多く参加してくださるということで、顔合わせが行われました。皆、草刈り機を携え、軽トラックで駆けつけてくださいました。今後もプール清掃等、御協力いただけることになっています。1年間どうぞよろしくお願いいたします。

5月17日(金)和太鼓クラブ

今日は、和太鼓の練習日でした。今年も太鼓の先生(木村由紀野さん)をお迎えして、和太鼓クラブの活動が始まっています。

最初のお披露目は、6月1日(土)の運動会です。なかなか練習時間の確保が難しい状況ですが、子供たちは一生懸命練習に励んでいます。

今年もおなかに響く和太鼓の力強い音とキレのあるバチさばきを披露してくれることと思います。

5月16日(木)1・2年生 生活科

本日、1・2年生が合同で生活科の学習を行いました。

1年生は「がっこうと なかよくなろう」、2年生は「どんな2年生なろうかな」の単元目標に合わせた学習です。

はじめに体育館に集合し、2年生の進行で「なかよし会」を行いました。一緒に校歌を歌ったり、仲良しになるためのゲームをしたりしました。

続いて、各グループごとに学校探検を行いました。2年生がリーダーとなり1年生をリードしながら、校舎を案内しました。探検場所に着くと2年生が説明を加えたり、クイズを出したりしながら楽しく学習を進めました。

2年生は、しっかり責任を果たそうと一生懸命1年生の面倒を見ていました。1年生と2年生の仲も深まったことと思います。

5月15日(水)山武市陸上記録会壮行会

本日、5月22日に迫った、「山武市陸上記録会」の壮行会が開かれました。

選手一人一人から力強い自己紹介があった後、選手によるリレーが披露されました。上手なバトンパスに応援の全校児童から拍手が送られました。

記録会では、「自己ベスト」を目指して、自分の力をしっかり発揮してもらいたいと思います。また、大会を運営している人たちや応援してくれる人、支えてくれている人に感謝の気持ちをもって、記録会に臨んでほしいと思います。

5月14日(火)わくわくタイム

昨日の雨も上がり、今日は、清掃をなくしてのロング昼休み「わくわくタイム」を実施することができました。

昨日は、週明けの月曜日が悪天候ということで、調子の上がらなかった児童も多かったようですが、今日は、思い切りグラウンドで体を動かすことができました。勉強も遊びも一生懸命な大平っ子であってほしいと思います。

5月13日(月)内科健康診断

本日、全校児童を対象に内科健康診断が行われました。

体全体を診る検査で、聴診器を当てるだけで無く、皮膚の状態や背骨の状態なども診察してもらいます。

小学校では、1年を通して、様々な検査・検診を行います。健康に関し、心配な点について早期発見、健全な発育を目的に法律に基づいて行われるものもあります。

子どもたちには、もっと自分自身の体のことに関心をもってもらいたいと思っています。「食べること」「運動すること」「歯磨き」「体を清潔に保つこと」「目・耳」等・・・必ず、自分の将来に関わってきます。「健康」について、繰り返し指導を続けていきたいと思います。

5月10日(金)ダンスレッスン

本日は、山武市の各小・中学校で共通して取り組んでいる「さんむしダンス」のレッスンが行われました。

昨年同様、ダンススクール「SPACE BUNNY」の「Rio&あのん」さんのお二人を講師に迎え、指導してもらいました。

1~3年生は、3時間目、4~6年生は、4時間目にレッスンを受けました。

ダンスが得意な子もいれば、苦手な子もいます。運動会の「全校ダンス」でお披露目となりますが、一つの経験としてみんなで楽しく踊ってくれたらいいなぁと思っています。

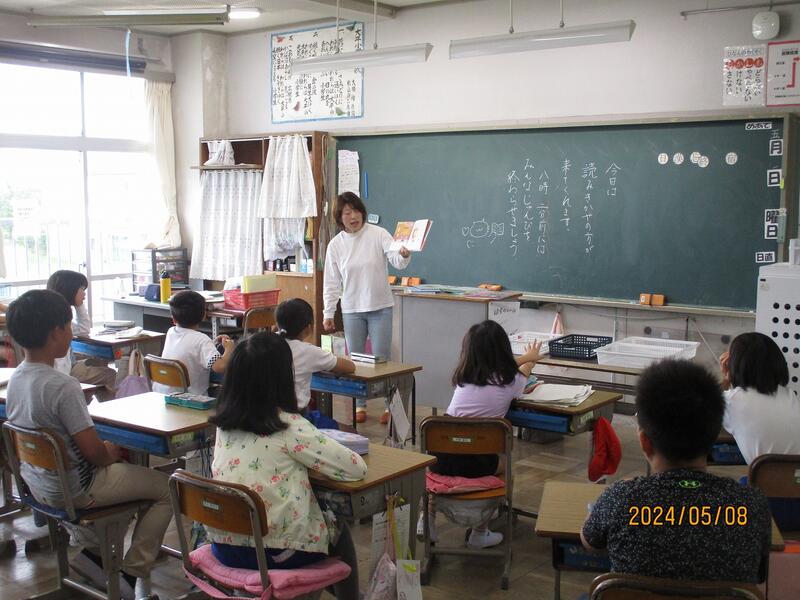

5月9日(木)朝の活動

本日は、山武郡市の小・中学校の職員一斉の研修日のため短縮日課でした。そのため、朝の活動も行いませんでした。

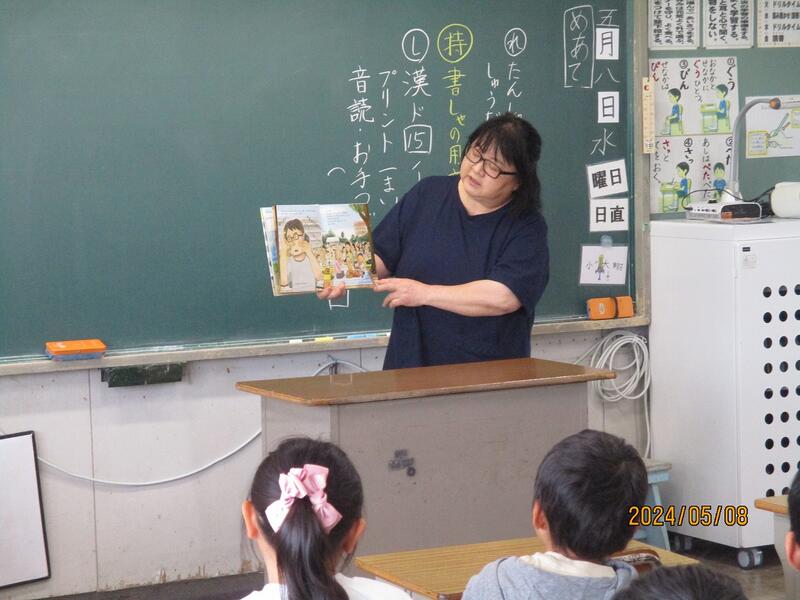

朝の活動は、短い時間ですが基礎・基本の定着を図る大切な時間と捉え、各学年工夫しながら取り組んでいます。読書の時間も毎週水曜日に確保しています。昨日からは、ボランティアの方々による読み聞かせも始まりました。読書には、様々な効果が期待されます。小学生のうちは、いろいろなジャンルの本に親しみ、考え方や視野を広げることにも役立ててほしいと思います。

5月8日(水)1年生校外学習

本日、1年生が「さんぶの森公園」に校外学習に行ってきました。

生活科の学習の一環として、バスや公園などの利用の仕方やマナーについて理解したり公共の場での約束やきまりを守って、楽しく安全に活動したりすることが目的でした。

心配した天気も問題なく、楽しく学習することができました。

「さんぶの森公園」は、広い芝生やスライダーなどの遊具、展望台、バーベキュー場などを備えた公園です。また、敷地内には図書館も併設されています。今日は、午前中のみの活動でした。今度は、家族と一緒にゆっくり過ごしてみてはどうでしょうか。

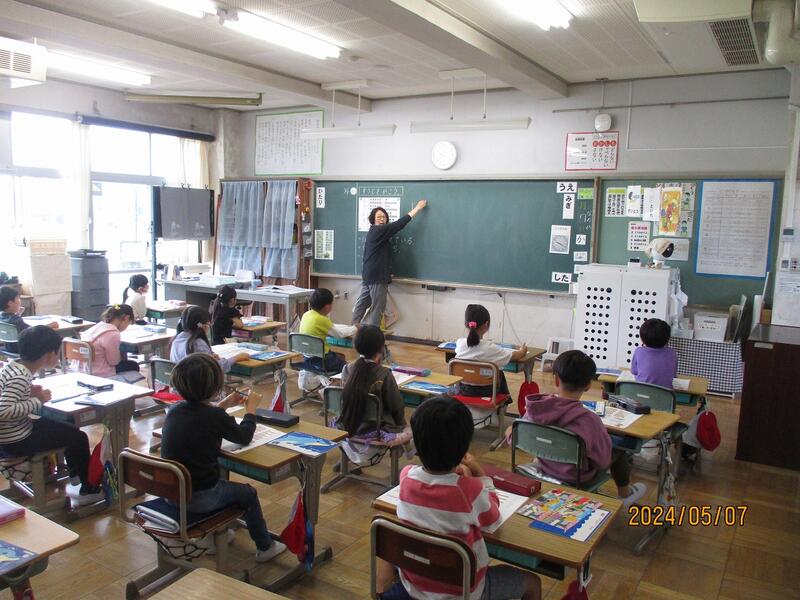

5月7日(火)ゴールデンウィーク終了

ゴールデンウィークが終わり、日常が戻ってきました。「全児童出席」は叶いませんでしたが欠席児童も少なく、連休中の事故等の報告も無かったため安心しました。

児童にとっては、連休明けに加え、天気も悪く、集中して学習に向かうには難しい1日でしたが、元気に学習に取り組む様子が見られました。これからが本番。落ち着いて学習に取り組んでいきたいと思います。

5月2日(木)5・6年生 田植え体験

昨日、延期された「田植え体験」を本日行うことができました。

天気は、回復し青空も見えていましたが、気温が上がらず、風も強く吹く中での体験となりました。

今年度も本校、保護者でもある「早野 英一さん」を田んぼの先生としてお招きし、御指導いただきました。

田んぼの水も少し冷たかったのですが子供たちは、泥の感触を確かめながら田植えを体験しました。

この後、収穫までの田んぼの管理は、早野さんにお世話になります。感謝の心を忘れず、しっかりと学習に結びつけていきたいと思います。

5月1日(水)5月スタート

5月のスタートは、雨の一日となってしまいました。

本日は、5・6年生による「田植え」が予定されていたのですが、残念ながら明日に延期となりました。

校庭の藤やツツジも今が盛りです。この雨と風で花が散ってしまわないか心配です。※写真は、昨日のものです。

子どもたちは、休み時間も外で遊べず、室内でトランプをしたり、図書室へ行ったりして過ごしていました。

明日からの天気回復に期待したいと思います。

4月30日(火)いじめゼロ集会

ゴールデンウィーク前半が終わりました。今週は、3日間の登校となります。

本日は、朝の活動の時間を使って、「いじめゼロ集会」を実施しました。

児童会役員の代表児童から4つの勇気、「やめる勇気」「止める勇気」「話す勇気」「認める勇気」の確認があった後に、各学級の「いじめゼロスローガン」の発表がありました。

良かれと思って発した言葉や行動が相手を傷つけてしまう場合もあり、いじめを「ゼロ」にすることは、難しいと思われます。しかし、悪意をもって行われるものや相手の迷惑になるような「いじめ」は、「ゼロ」を目指さなければいけないと思います。

大平小学校の児童は、人を傷つけたり、人の足を引っ張ったりすることに時間や労力を使うのではなく、自分が成長できることやみんなが楽しくなることを一生懸命考え、行動できる人になって欲しいと思います。

4月26日(金)授業参観・PTA総会・学級懇談会・引き渡し訓練

本日、授業参観・PTA総会・学級懇談会・引き渡し訓練が行われ、多数の保護者の皆様に御来校いただきました。

今年度初めての授業参観では、保護者の方々に見守られながら担任も子どもたちも張り切って授業に臨んでいました。

PTA総会は、昨年度と同様、各学年の懇談会場所と体育館をオンラインでつなぐ形で行われました。旧役員の皆様、お疲れ様でした。PTA活動への御協力ありがとうございました。新役員の皆様、よろしくお願いします。

学級懇談会の後、今年度は、「引き渡し訓練」を行いました。引き渡しを行わなければいけないような自然災害や緊急事態が起こらないことを祈るばかりですが、備えだけは、しっかりしていきたいと思います。

学校・家庭・地域が協力し合い、安心・安全で活力ある学校をつくって行きたいと思います。1年間どうぞよろしくお願いします。

4月25日(木)児童会活動

始業式から3週間あまり、6年生を中心に児童会活動も軌道に乗り始めました。

4・5月の全校目標や各委員会の目標が掲示され、張り切って活動に取り組む様子が見られます。

また、昨日「1年生を迎える会」で上級生と顔合わせができたおかげで、休み時間には、1年生を仲間に加えてドッジボールで遊ぶ上級生もいました。

全校児童がみんな仲良く、楽しく過ごすことができる学校を目指して、これからも指導を続けていきたいと思います。

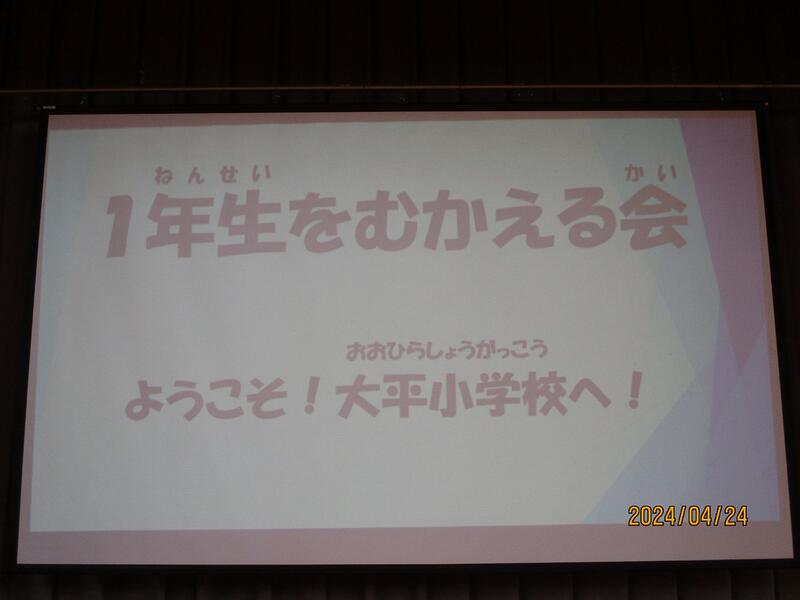

4月24日(水)1年生を迎える会

本日3校時、「全校で1年生の入学を心から祝い、歓迎の催しをすることにより、協力して楽しい学校生活を送ろうとする意欲を高める」ことを目的に1年生を迎える会を開催しました。

6年生と手をつないで入場した1年生は、一人一人、元気な声で自己紹介をしました。

児童代表歓迎の言葉に続いて、2年生から「アサガオの種と紙飛行機」のプレゼントが贈られました。また、今後活動がある縦割り班の顔合わせの後、簡単なゲームを行い交流を深めました。

新児童会役員を中心に準備が進められ、今日の運営もしっかりできました。短い時間でしたが、1年生と上級生が仲良くなる良い機会となりました。

5年生さんむふるさと学習

本日、5年生が総合的な学習の時間で「さんむふるさと学習」に参加しました。これは、山武市第3次総合計画とも関連した取組で

「児童生徒が生まれ育った山武市の歴史・自然・文化・産業・まちづくりについて、地域の資源と人材に触れながら学習することで、ふるさとの価値と独自性を認識するとともに、持続可能な地域づくりの作り手として必要な資質・能力を育成する」ことを目的にした学習です。

活動場所「日向の森」は、本校からバスに乗り30分ほどの場所にあります。今回の活動は、千葉県森林組合の職員や任意団体やまのねのスタッフの指導を受けながら、薪割りや焚き付け用の枝を切りそろえたりするというものでした。子どもたちは、初めて見る「薪割り機」やのこぎりを使って、友だちと協力しながら一生懸命作業を進めました。出来上がった薪は、秋に行われる宿泊体験学習の際に利用する予定です。

この学習を広げていき目標に近づき、ふるさとである山武市に愛着をもつ子どもたちを育てていきたいと思います。

4月22日(月)1年生掃除の時間

先週までは、給食を食べたらすぐに下校となっていた1年生。今日からは、昼休み、掃除、5時間目の授業が加わりました。1年生から6年生までそろっての集団下校も初めてとなります。

初めての掃除の時間は、清掃場所や役割分担の確認から始まりました。

家庭では、掃除用具も掃除機や使い捨てのシートがほとんどで学校のように箒にちりとり、雑巾を使うことはあまりないのではないでしょうか。

1年生の児童も雑巾を絞ったことがないということで、順番に雑巾の絞り方から始め、絞った雑巾で、廊下の拭き方まで学習しました。「自分たちの使っている場所を自分たちできれいにしよう」という前向きな気持ちを育てていきたいと思います。

毎日あたらしいことに挑戦したり、学習したりしていきます。体が慣れてくるまでは、大変だと思います。まだ月曜日。今週1週間を元気に乗り切るためにも家庭でも「早寝・早起き・朝ご飯」の良い習慣を身に付けてもらいたいと思います。

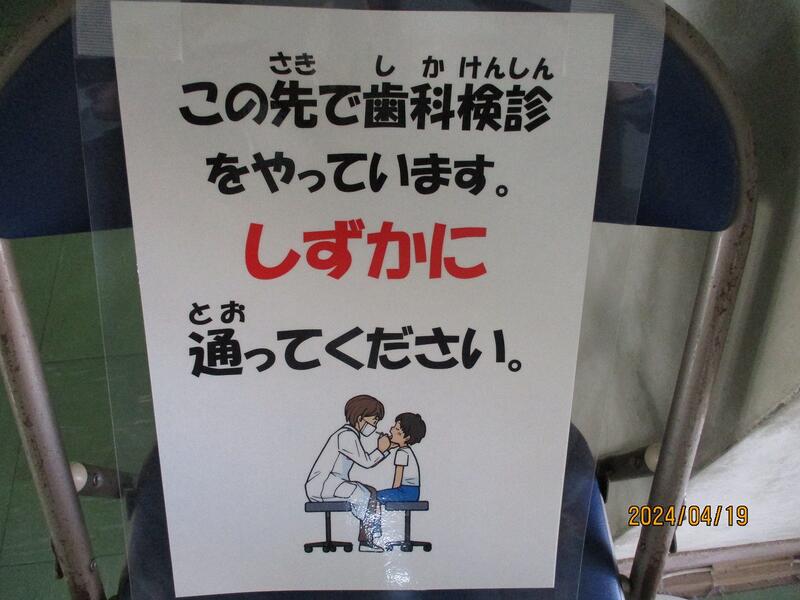

4月19日(金)歯科検診

本日、全校児童を対象に歯科医による歯科健康診断を行いました.

むし歯の有無だけでなく、歯周病、あごの関節、歯並び・かみ合わせ、歯磨きの状態 等を検診してもらいました。

今日お越しいただいた歯科医師は、30年来、本校の児童の検診を続けてこられた先生です。先生のお話によると児童の口腔衛生の状態は、20~30年前に比べるとかなり良くなっているとのことでした

歯を大切にして、口腔衛生を保つことが様々な病気を予防し、生涯の健康管理にもつながってくることを子どもの時から意識できるよう機会を捉えて指導していきたいと思います。

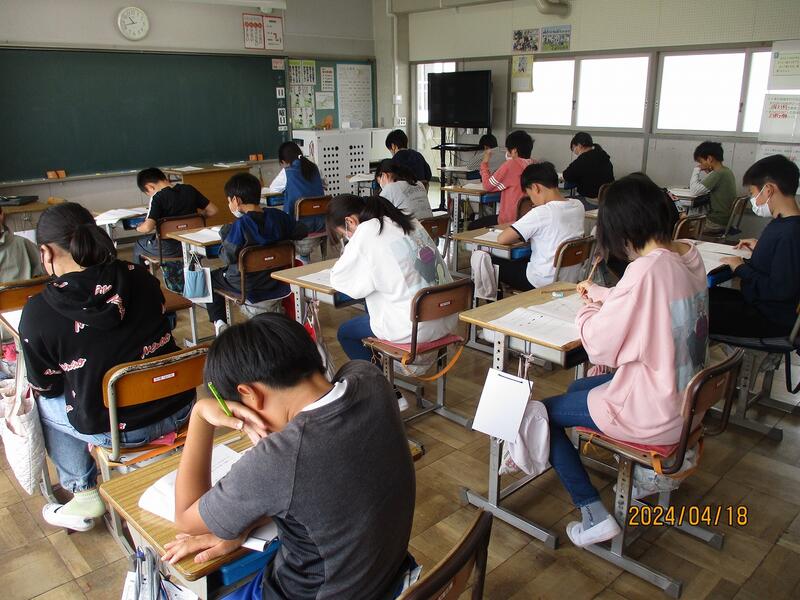

4月18日(木)6年生 全国学力・学習状況調査

本日、6年生は、「全国学力・学習状況調査」を行いました。

この調査の目的は、以下の通りです。

〇義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施

策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

〇学校における児童生徒への学習指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

〇そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

今年度の教科に関する調査は、国語・算数の2科目です。6年生は、真剣な表情で、一生懸命取り組んでいました。

一人一人の結果を分析し、今後の指導に生かしていきたいと思います。

4月17日(水)1年生給食開始

学校生活にも少しずつ慣れてきた1年生。今日から給食が開始されました。昨年度から始まった給食センター建て替え工事に伴い、今年度も業者委託の「お弁当給食」を行っています。

準備は、簡単なため、1年生でもあまり時間をかけずに給食の用意ができました。食事は、体を作り、健康な生活を送るために重要です。アレルギー等がない場合は、好き嫌いに関わらず、いろいろな食材をバランス良く食べられると良いと思います。また、食事は、パーティーを盛り上げたり、コミュニケーションを図ったりする手段にも利用されます。給食では、家庭では食べ慣れないようなメニューも提供される場合もありますがみんなで楽しく食事の時間を楽しめるようにしていきたいと思います。

4月16日(火)交通安全教室

本日、山武警察署員、交通安全協会の方々に御指導をいただきながら「交通安全教室」を実施しました。

グラウンドに県警からお借りした信号機を設置したり、職員の車を置いたりして模擬道路を作って行いました。

2校時、1~3年生が道路の正しい歩き方や道路の横断の仕方を学習しました。道路を横断するときの合い言葉「止まる・見る・待つ」を教えてもらい一人一人注意すべき点を確認しながら実際に歩く練習をしました。

3校時、4~6年生が自転車の点検の仕方や正しい乗り方について学習しました。自転車は、交通事故の被害者にも加害者にもなってしまう場合があり、十分な注意が必要です。

下校時には、毎回、交通安全を呼びかけていますが一瞬の油断が大きな事故につながることを繰り返し指導していきたいと思います。

4月15日(月)避難訓練

令和6年度第1回目の避難訓練を実施しました。

本日の訓練は、新しい教室からの避難経路と避難場所の確認が主なねらいでした。1年生にとっては、小学生になり初めての避難訓練でした。教室では、担任による事前指導が丁寧に行われていました。

今日の訓練は、とても良い天気で実施できましたが、災害は、いつ起こるか分かりません。休み時間、担任のいない時、暴風雨の時にも起こってしまうかもしれません。今後もどんな場合でも落ち着いて、自分の命を守る行動ができるようにいろいろな場面を想定しながら訓練を実施していく予定です。

4月12日(金)1年生初登校

昨日、入学式を無事に終え、本日から1年を含め112名での学校生活が始まりました。1年生も19名全員が元気に登校することができ安心しました。

教室に入ると6年生が出迎えてくれ、ランドセルの中身を出し机にしまうのを一緒に手伝ってくれたり、トイレに連れて行ってくれたりしました。1年生が学校生活に慣れるまでの間、6年生のお世話係が続きます。

1年生から6年生までがそろったので、地区児童会が開かれ、登校班や通学路の確認が行われました。ここでも、まだ上手に文字を書くことができない1年生の代わりに上級生がノートに連絡事項を書いてあげていました。

上級生がみんなで1年生にやさしく接してくれるので、安心して登校できると思います。1年生は、昨日、今日の2日間の登校ですが緊張もあり疲れたことと思います。土・日は、ゆっくり体を休め、来週から元気に登校してもらいたいと思います。

4月11日(木)令和6年度入学式

本日、令和6年度入学式を挙行いたしました。天気にも恵まれ、桜の花、花壇の草花が咲き誇る中で入学式を行う事ができ、本当に良かったと思います。

新入生呼名では、緊張しながらもみんなしっかりと返事をすることができました。在校生もお兄さん、お姉さんとして立派な態度で、式に臨むことができ、来賓の方々からもお褒めの言葉をいただきました。

元気いっぱいの19名の新入生を迎え、全校児童112名でのスタートとなります。明日からの学校生活がとても楽しみです。

4月10日(水)新年度3日目

昨日の荒天から一転、今日は、少し風が冷たいですがとても良い天気となり、昨日延期された「わくわくタイム」を実施することができました。子どもたちは、進級の喜びを体いっぱいに表しながら元気に外遊びを楽しみました。

また、本日、2年生が体育館で体育学習を行っていました。たくさんの場を設定してのリレーに歓声をあげながら夢中で取り組んでいました。

外遊びや体育学習で楽しく体を動かす中で、巧みな動きを身に付けたり、体力の向上を図ったりしながら運動好きの児童を育てていきたいと思います。

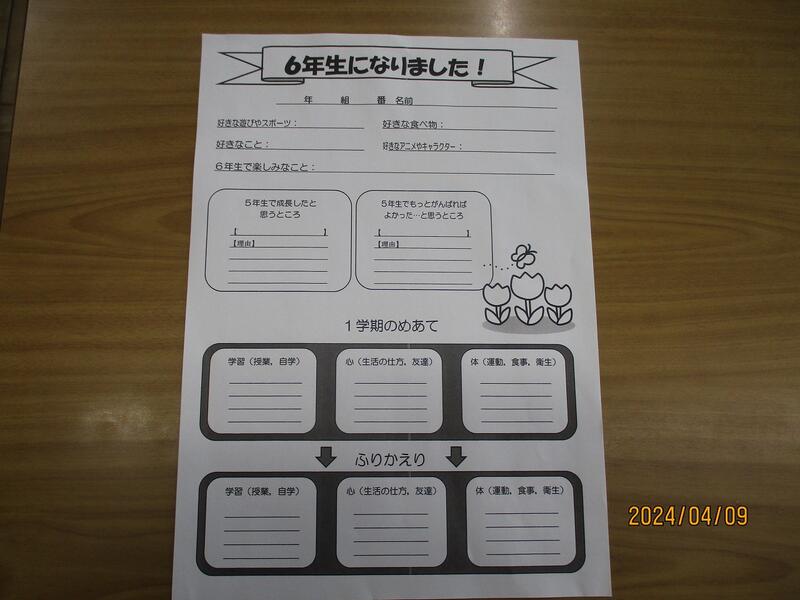

4月9日(火)新年度2日目

新年度開始2日目の今日は、生憎の雨模様です。今年度は、清掃をなくしてのロング昼休み(わくわくタイム)を火曜日に設定しているため残念ながら延期となってしまいました。校庭の桜の木や花壇の草花も満開です。元気にグラウンドを駆け回る子どもたちを早く見たいです。

教室を覗いてみると新しいノートが配られている学級、クラスの係や委員会を決めている学級、1年間の目標を記入しいている学級等、着々と新年度の体制が整えられている様子がうかがえました。

4月8日(月)令和6年度 着任式・始業式

本日、着任式・始業式を終え、いよいよ令和6年度の学校生活がスタートしました。

着任式では、初任者指導の先生も含め、6名の先生方をお迎えしました。子どもたちも元気な挨拶、歌声で着任された先生方に歓迎の意を表すことができました。

始業式の後には、ドキドキの担任発表を行いました。どの児童からも「今年も頑張るぞ」という「やる気」が感じられました。特に6年生は、式場の準備や後片付け、各学年に教科書や教材を運ぶ手伝いを張り切って行う姿が見られました。

今日は、どの学年も良い学級開きができました。明日からは、早く学級の体制を整え、落ち着いて11日(木)の入学式を迎えられるようにしていきたいと思います。

3月25日(月)令和5年度 修了式

本日の修了式をもって、今年度の児童の登校は最後となりました。

体の大きな6年生のいない体育館は、なんだかさみしい感じがしました。しかし、残された在校生は、卒業式でも見せた、キビキビとした態度で式に臨み、元気な歌声を響かせてくれました。6年生からのバトンは、しっかりと受け継がれていることを確認することができました。

明日からは、春休みに入ります。本日手にした修了証書をよく見て、この1年間を振り返って欲しいと思います。そして、自分自身の課題を見つけ、4月を迎える準備の期間にしてほしいと思います。

4月8日(月)令和6年度始業式、希望を胸に元気に登校してくれることを期待しています。

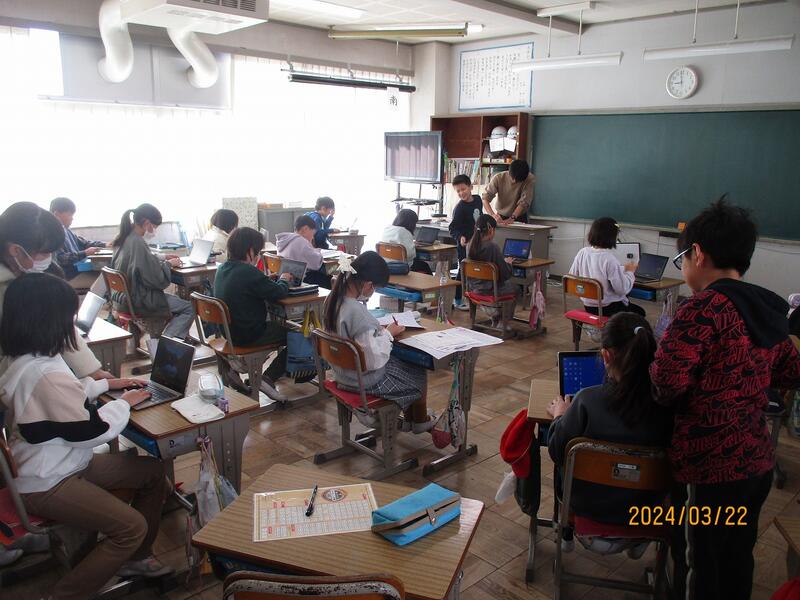

3月22日(金)修了式目前

令和5年度も25日(月)修了式を残すのみとなりました。

朝は、冷え込みましたが日中は、日差しがあり、春の光を浴びながら元気に活動する子どもたちの姿が見られました。

本校は、単学級であるため進級してもクラス替えは、ありません。それでもやはり今年一年一緒に頑張ってきたクラスの友だちや担任の先生と今年最後の時間を楽しみたいという気持ちがあふれていました。

修了式当日は、胸を張って、元気に登校してほしいと思います。

5年生 奉仕作業

19日(火)に続き、本日も5年生が校庭をぐるりと囲む側溝に溜まった土を取り除く作業をしてくれました。取り除いた土は、土嚢用に使うことにしています。

卒業した6年生の後を受け、既に学校の先頭に立ち、委員会活動などにも積極的に取り組んでくれています。

学校は現在、今年度のまとめと来年度に向けた準備を同時進行で行っている所です。慌ただしさもありますが、残り少なくなった今年度を安全に留意しながら大切に過ごして行きたいと思います。

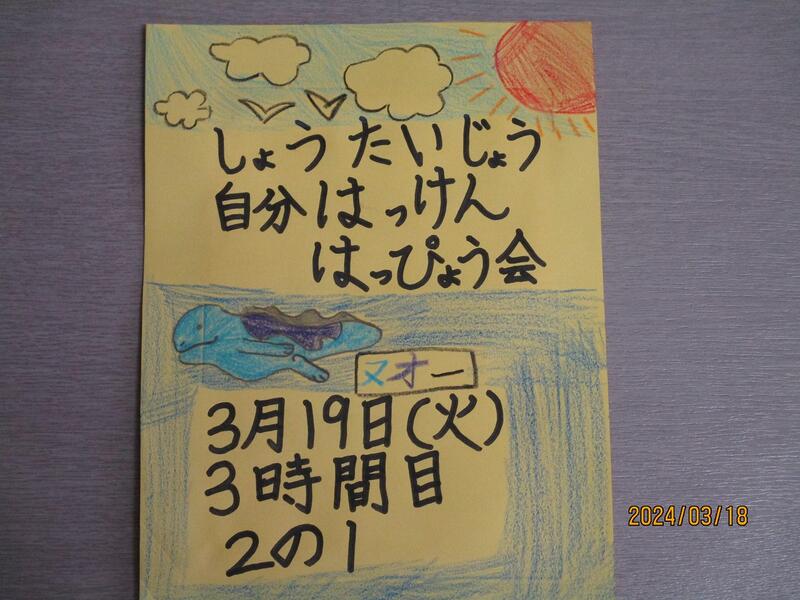

2年生生活科 学習発表会

今日は、2年生の生活科「自分はっけんはっぴょう会」に招待してもらいました。

一人ずつの発表の前にハッピーソング「世界に一つだけの花」をクラス全員で歌いました。

発表するのは、「自分の得意なこと」です。教室内では、上手に描かれた絵、毛糸や折り紙で作った工作、オルガンの演奏、グランドでは、ドッチボールや鉄棒、サッカーのリフティング・・・20名の児童が一人ずつそれぞれ得意なことを披露してくれました。説明の仕方もとても上手で感心しました。生き生きと発表する姿に今年1年間の成長を感じました。もう少しで3年生。中学年の仲間入りです。4月からの活躍が楽しみです。

3月18日(月)卒業式を終えて

23名の卒業生を送り出し、6年生のいない学校生活が始まりました。6年生教室は、掲示物も外され、主のいない静けさで、さみしい感じがしました。

しかし、1年生から5年生の教室は、最後のまとめの学習に一生懸命取り組んでいました。2年生からは、明日の学習の招待状が届きました。「自分はっけんはっぴょう会」が行われるということです。元気な2年生の学習発表楽しみです。

3月15日(金)卒業証書授与式

本日、令和5年度 卒業証書授与式を挙行しました。

式の開始前から嬉しいことがありました。天気に恵まれたことと、卒業生、在校生、職員、一人の欠席者も無かったことです。

御来賓・保護者の方をお招きしての式は、厳かな雰囲気の中にも温かみのあるものとなりました。

卒業生は、6年間頑張った思い、中学校生活への希望に満ちた素晴らしい態度でした。とてもいい表情をしていました。

在校生も卒業生への感謝の気持ちを前面に出し、一生懸命、式に向かっていました。式後、御来賓の皆様からも子どもたちに対する賛辞をたくさんいただきました。

卒業生は、担任と最後のお別れをし、職員に見送られ校舎を後にしていきました。その姿は、一回り大きくなったように見えました。

別れのさみしさもありますが残された在校生と共に明日からまた大平小学校を盛り上げていきたいと思います。

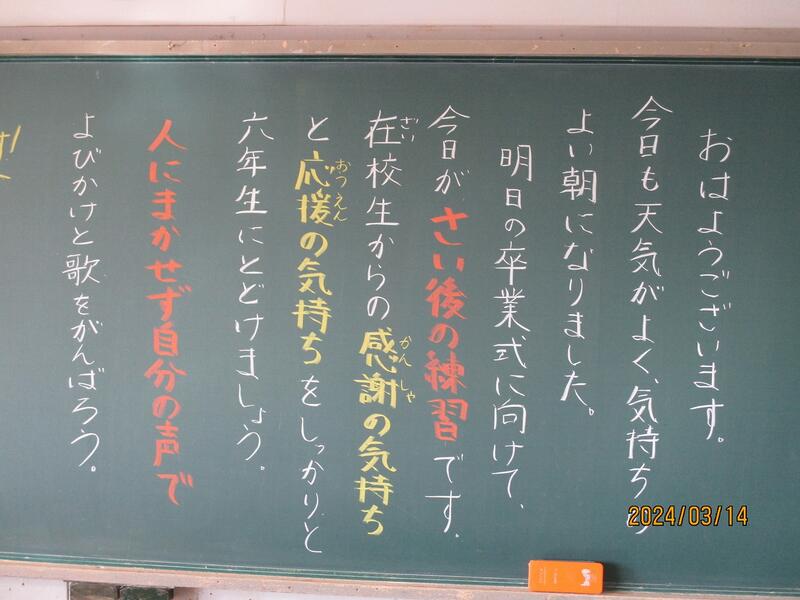

3月14日(木)卒業式前日

明日は、いよいよ卒業式となります。

6年生にとっては、今日が小学校生活最後の日となりました。小学校での給食も最後です。卒業アルバムも今日届き、改めて思い出を振り返ることができました。全校そろっての集団下校も今日で最後となるため、6年生から最後のメッセージが在校生に伝えられました。

明日は、体調を整え、気持ち、態度、返事、歌等に6年間の全てを込めて式に臨んでほしいと思います。

在校生も昨日の予行練習の反省を生かし、最後の練習を行いました。また、協力して、廊下や校庭をきれいに掃除してくれました。

令和5年度 山武市立大平小学校「卒業証書授与式」の準備がすっかり整いました。

3月13日(水)卒業式予行、賞状伝達

本日、15日に迫った卒業証書授与式の予行練習が行われました。

ステージ上の横看板や紅白幕の取り付けも済み、雰囲気も高まってきました。欠席児童も少なく、天気の心配も無く当日を迎えられそうです。

予行練習の後には、6カ年精勤や書き初め、読書感想文、家庭科作品展、運動能力証などの表彰も行われました。

6カ年精勤は、卒業生の3名が受賞しました。6年間1度も学校を休まず卒業の日を迎える児童です。とても素晴らしいことと思います。

3月12日(火)プール修繕工事終了

先日お伝えしていました、プール内の壁の修繕工事が終了しました。

ラインも新しく引き直され、プールの壁、床面が見違えるほどきれいになりました。今年度のプール清掃は、6月、雨風の強い中、「親父の会」の会員と数名の本校職員で行いました。この時期にこのようにきれいな状態であれば、来年度のプール清掃は、かなり短時間で済むのではないかと期待しています。

コロナ禍で水泳学習が制限されてしまった時期が3年ほど続きました。本校児童の泳力も低下してしまっていました。

今年度から通常の学習ができるようになりました。来年度も計画的に体育学習に取り組み学年相応の泳力が身につくよう指導を行っていきたいと思います。

3月11日(月)卒業式全体練習開始

本日3校時、卒業式の全体練習を行いました。今日から1年生~卒業生までがそろっての練習となります。

今日は、椅子の座り方、礼法を中心に練習しました。在校生、特に低学年の児童に取っては、待ち時間もあり式をとおして、集中力を保つことは難しいと思います。できるだけ我慢をして、態度や歌で卒業生への感謝の気持ちを表してもらいたいと思います。初日の練習としては、卒業式初参加となる1~3年生もしっかりした態度で練習に臨んでいました。卒業式までに更に高めていきたいと思います。

3月8日(金)卒業式準備進む

本日は、全児童が下校した放課後に職員で協力して、6年生教室と卒業式の会場となる体育館のワックスがけを行いました。

卒業式当日の通路となる1年生教室の前は、手作りの掲示物が飾られました。また、保健室前には、6年間の児童の身長の伸びを表す掲示物ができあがっていました。

いよいよ卒業式も来週に迫ってきました。来週からは、全体練習が始まります。児童の健康、当日の天気・・・心配はつきませんが柔軟な対応を心がけて行きたいと思います。

3月7日(木)授業風景

この季節は、「三寒四温」のことわざがよく用いられます。しかし、ここ数日は雨も降り、暖かさを感じられず、寒さの方が勝ってしまっています。

そんな寒さに負けず、3・4年生がグランドでラインサッカーの学習をしていました。また、5年生の理科では、6年生になってから学習する「じゃいも」を植えていました。

近隣の学校からは、感染症による欠席者増加の報告も聞こえてきます。休み時間に元気に外遊びをする児童も多く、今のところ本校では流行の兆しは見られず、ほっとしています。修了式まで、気を抜かず、児童も職員も元気に過ごしていきたいと思います。

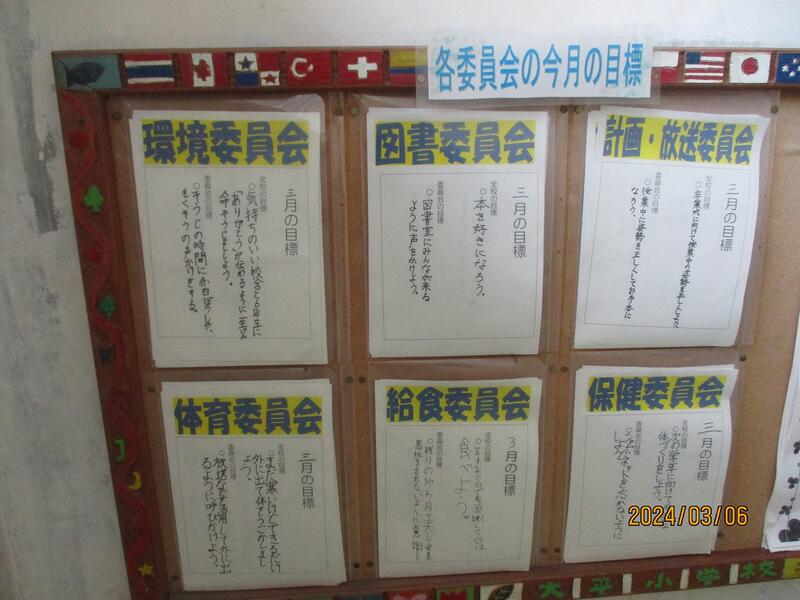

3月6日(水)卒業式近づく

本日、体育館で6年生が卒業式の練習を行っていました。呼名から卒業証書授与までの流れを確認している所でした。

廊下に掲示されている3月の各委員会の目標の中にも「卒業」を意識したものが見られます。4日(月)には、地区児童会があり登校班の班長も下級生に引き継がれました。

近づく卒業式に向け、学校全体でしっかり準備を進めていきたいと思います。

3月5日(火)4年生 理科

どの学年もまとめ学習の時期、仕上げ学習にも力が入っています。

昨日、4年生が体育館で理科の学習を行っていました。

「もののあたたまり方」の発展的学習です。教室での学習で暖められた空気の性質については学習済みですが、よりダイナミックな実験を行っていました。実験用ガスコンロで暖められた空気を大きなビニール袋に集めると・・・子どもたちは、生き生きと実験に取り組み、実験の成果に歓声が上がりました。

学習内容の定着を図ると共に理科の学習への興味・関心を高める授業となっていました。

3月4日(月)6年生 薬物乱用防止教室

本日、6年生を対象に「薬物乱用防止教室」を実施しました。講師には、千葉県警察本部少年課から2名の職員を派遣していただきました。

喫煙、飲酒、薬物乱用に関する指導を通して、正確な知識の定着を図り、児童が健康の大切さを認識し、自らの健康を適切に管理できる基礎を培う事が本日のねらいです。

薬物乱用の危険について講話やDVDで学んだ後、薬物が身体へ与える影響について実験で確かめました。最後に薬物乱用に陥らないようように誘いの断り方等をロールプレイで学習しました。

自分の体を蝕む薬物に興味本位で手を出したり、悪い誘いに乗ってしまったりすることのないよう、強い意志をもち、自分も周囲の人も大切にできる大人に成長してもらいたいと思います。

3月1日(金)6年生を送る会&児童会引継ぎ式

本日6年生を送る会&児童会引継ぎ式を実施しました。

5年生を中心に準備が進められ、各学年の趣向を凝らした出し物の発表がありました。どの学年も発表を通して、6年生へ感謝の気持ちをしっかり伝えることができました。6年生も下学年の気持ちを受け取り大平小学校らしい心温まる交流が見られました。職員、保護者も含め、児童と一緒に和やかな時間を過ごすことができました。

6年生を送る会の最後に児童会引継ぎ式も併せて行いました。旧役員から新役員へ校旗の受け渡しがあり、6年生から

在校生へとバトンが受け継がれました。6年生は、いよいよ卒業の日を迎えます。残り少ない小学校生活を楽しんで欲しいと思います。

2月29日(木)6年生理科

本日6年生の理科では、「私たちの生活と電気」の学習を行いました。既に学習すべき内容は終了しているため今日は、ICT支援員さんにも加わっていただき、発展的な課題、「プログラミング機器を利用して、プログラミングを体験する」という学習に取り組みました。

タブレット端末に光センサーを接続し、指示どおりに豆電球を点灯・消灯させるプログラムを作成しました。グループで相談しながら作業を進めどのグループも指示どおりに作動するセンサーライトができあがりました。

私たちの身の回りには、プログラミングが利用されている物がたくさんあります。生活をよりよく、豊かにするために上手にコンピュータ等を活用できる子どもたちを育てていきたと思います。

2月28日(水)5年生家庭科

本日5年生が家庭科「食べて元気に」の単元で「ご飯と味噌汁」の調理実習を行いました。新型コロナウィルス感染症が2類扱いから5類扱いとなり以前の様に調理実習もできるようになりました。

ご飯は、鍋で炊きました。味噌汁の具材は、ネギと油揚げ、煮干しでしっかりダシを取りました。普段は、電子ジャー炊飯器でご飯を炊き、味噌汁のダシは、煮干しや鰹節は使わず市販の顆粒タイプで済ませる家庭が多くなったのではないでしょうか・・・試食の時に味噌をお湯で溶いただけの物が用意され、自分たちがダシを取って作った味噌汁との違いを確かめていました。

子どもたちは、自分たちが苦労して作ったご飯と味噌汁を食べて、食事の役割や大切さについて理解が深まった事と思います。

2月27日(火)6年生を送る会に向けて

「6年生を送る会」が今週金曜日に迫ってきました。先週から各学年で出し物の練習が始まっています。

「6年生を送る会」の開催目的は、

・下学年は、発表をとおして、今まで学校のリーダーとして活躍してきた6年生に感謝の気持ちを伝える。

・6年生は、発表をとおして、自分たちの思いを在校生に託し、支えてくれた方々に感謝の気持ちを表す。

・在校生が6年生から児童会のバトンをしっかりと受け継ぎ、意識を高める。

の3つです。

学習も1年間のまとめの時期、練習時間を多く取ることはできませんがそれぞれの学年の思いを伝え合い、心温まる会にしたいと思います。

2月26日(月)委員会活動(最終)

本日で今年度の委員会活動の時間が最終日となりました。

各委員会で3月の目標を決めたり一年間の反省を話し合ったりしました。卒業していく6年生からメッセ一ジが伝えられる場面もありました。

それぞれの委員会の日々行っている活動は、3月の修了式まで続きます。6年生と一緒に活動できるのも残りわずかです。4、5年生は、しっかりと仕事を引き継ぎ来年度の活動へつなげて欲しいと思います。

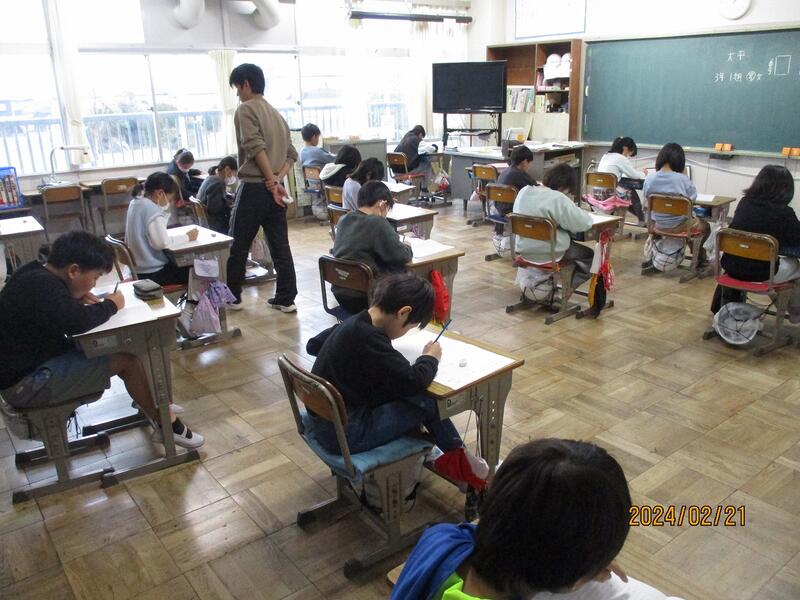

2月22日(木)千葉県標準学力検査

昨日、今日の二日間にわたり「千葉県標準学力検査」が全学年で行われました。

子どもたちが各学年・各教科で達成を期待されている目標に対して、どの程度到達しているかを検査します。

1年生にとっては、初めての学力検査でした。緊張しながらも一生懸命課題に取り組んでいました。普段行っているワークテストなどに比べると問題数が多く大変であったと思いますが良い経験になったと思います。他の学年でも自分の学力を試す良い機会となるため意欲的に取り組む児童が多かったです。

結果を分析し、本校児童の学力の傾向を把握すると共に個々の児童の学習定着状況やつまづきを具体的に捉え、今後の学習指導の改善に生かして行きたいと思います。

2月21日(水)学校施設のメンテナンス

昨日は、業者によるプールの床や側面の塗装作業が行われました。夏の水泳学習の際に見つかった塗装の剥がれや痛んだ箇所を修繕してもらいました。

プール学習が終わってから半年の間にも泥や落ち葉がたまり、その汚れを落としてからの作業となるため大変であったと思います。来年度は、きれいに塗装されたプールでの学習が楽しみです。

また、本日は、音楽室と体育館のピアノ調律をお願いしました。普段の学習での使用はもちろんですが卒業式、修了式、入学式と式典が続きます。この時期のメンテナンスは、欠かせません。

校舎内外や備品等を多くの目で点検しメンテナンスを心がけて行きたいと思います。

2月20日(火)補習授業最終日

先週から始まった「補習」の時間が今日で終了しました。期間は、5日間で5時間という短いものでしたが子どもたちの黙々と課題に取り組む姿を見ることができました。

つまずきの見られる児童には、山武市学校支援センターの職員と担任が個別に対応し指導にあたりました。手厚い支援に感謝しています。

残り1ヶ月で、今年度の学習内容をしっかり身に付け進級できるように子どもたちの意識を高めながら指導・支援に力を入れていきたいと思います。

2月19日(月)卒業式に向けて

本日、朝の会の時間に4、5年生が音楽室に集まっていました。卒業式「お別れの言葉」の中で歌う在校生の歌「大空がむかえる朝」の練習をするためです。

1~3年生が主旋律を担当し、4、5年生が副旋律を担当します。本校は、児童数は、多くはありませんが一人一人がしっかりと声を出し歌を歌うことができます。

卒業式当日は、体育館いっぱいに心のこもったハーモニーを響かせてくれることと思います。

2月16日(金)中学年合同体育

本校は、昨年度から中学年(3、4年生)の体育学習は、年間を通して合同で行っています。今年度の2学年合わせた児童数は、38名です。単元・領域によっては、ある程度人数が多い方が授業を組み立てやすい場合もあります。また、指導者も二人で協力し役割分担しながら指導できるなどメリットは大きいと感じています。

児童にとっても異学年交流の良さがあり、互いに刺激を受けながら活動しています。成果が見える、質の高い授業を目差し指導の工夫もしていきたいと思います。

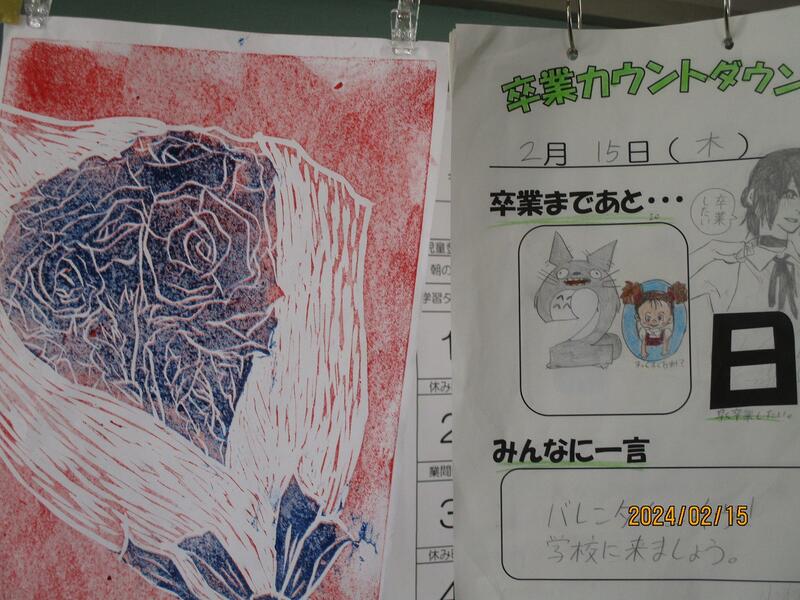

2月15日(木)卒業式1ヶ月前

本年度の「卒業証書授与式」は、3月15日(金)に予定されています。今日でちょうど1ヶ月前となりました。

6年生のクラスでは、カウントダウンが始まり、在校生のクラスでは、歌の練習が始まりました。2年生のクラスでは、ピアノに合わせた「礼」の練習をしていました。

昨年度、新型コロナウィルス感染症対策のため、1、2年生は、卒業式に出席しませんでした。今年度は、1~5年生そろって、6年生への感謝を伝え、卒業を祝福することができます。気持ちのこもった式にしたいと思います。

2月14日(水)学力向上

本校では、例年この時期に「全ての児童の基礎学力の定着を図る」ことを目的に授業、朝自習、宿題それぞれの時間で1年間の復習を意識した取り組みを行っています。

また、本日から5日間(来週火曜日まで)特別日課を組んでいます。下校時刻は変えずに午前中の時間を少し詰めた時程にすることで、1日の終わりの時間に「復習」の時間を確保しています。

この「復習」の時間は、児童の個別指導にも対応できるように外部人材(山武市学校支援センター)からも職員を派遣してもらいます。きめ細かな指導をすることで、少しでも子どもたちの学力向上につなげていきたいと思います。

2月13日(火)樹木の剪定

この3連休に、業者に依頼し、校庭の樹木の剪定をしてもらいました。そのおかげで、校門周辺がすっきりし、案内看板も見えやすくなりました。

予算の関係もあり一度に解決しない事の方が多いのですが、児童の安全に関する事を優先しながら校舎内外の整備を計画的に進めていきたいと思います。

2月9日(金)4年生 総合的な学習の時間

4年生は、総合的な学習の時間「共に生きるために」の単元で福祉について学んでいます。

6日(火)と本日の2日間は、お年寄りや体の不自由な方が生活を送る上でどのような困難があるのかを知るために体験用の装具を身に付けたり、車椅子に乗ったりする体験学習を行いました。

お年寄り体験では、装具やゴーグルを身に付けることで、関節の可動域が小さくなり動きづらくなったり、視野が狭くなり物が見づらくなったりすることを体感しました。

車椅子体験では、一人で乗り移動する場合と車椅子を押したり押してもらったりする体験をしました。一人で移動する際の困難さや車椅子を押してもらう時の気持ちと押してあげる側になった時の注意点等、たくさんのことを学びました。

この体験学習から学んだことを実際にお年寄りや体の不自由な方と接した時に生かしてほしいと思います。

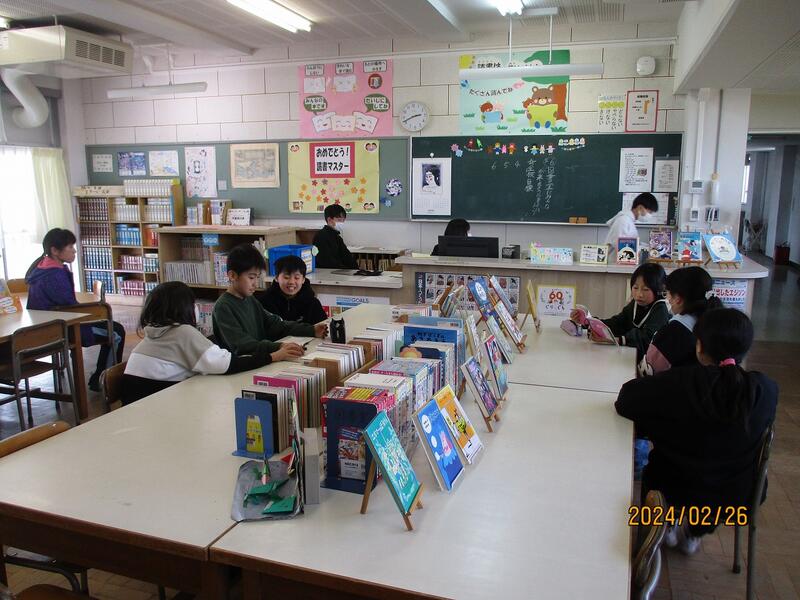

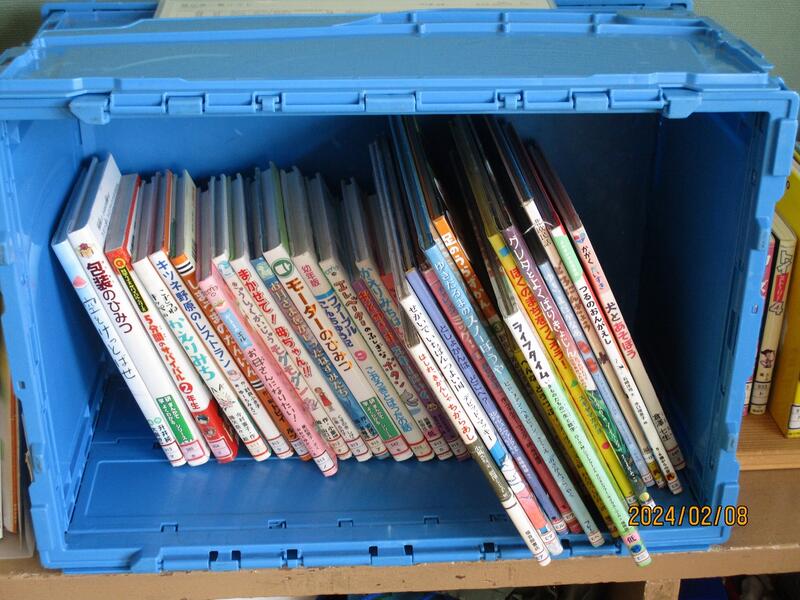

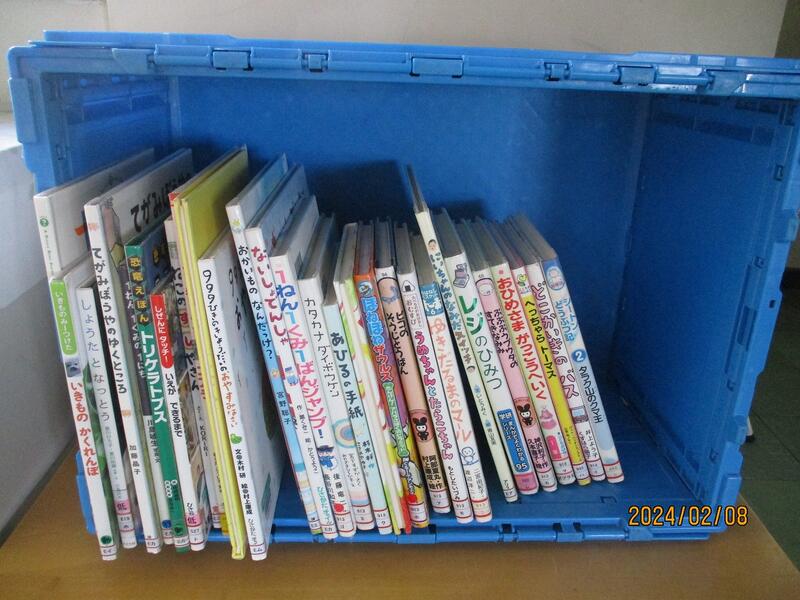

2月8日(木)図書配本日

本日は、図書配本日でした。

月に1度、近隣の松尾図書館から学年の発達段階に合わせて選定された図書が届けられ、各クラスの図書の入れ替えが行われるシステムです。最新の図書や小学生に人気のある図書が届けられるため子どもたちは、配本日を楽しみにしています。

朝の読書タイムや休み時間にも読むことができます。

松尾図書館は、学習で必要な図書についても相談に乗ってくれ、図書の選定までしてくれます。大変ありがたく、本校職員も各教科で必要な図書を松尾図書館にお願いし取りそろえてもらっています。

2月7日(水)照度・空気検査

月曜、火曜の厳しい寒さから一転、天気も回復し明るい日差しもいっぱいです。

本日は、本校の教室の明るさや空気の状態が適正かどうかを調べるために学校薬剤師さんが来校し、検査が行われました。照度計や気体検知管等を使用し時間をかけて検査していただいた結果、教室の明るさも二酸化炭素濃度も良好ということでした。

今後も学習に適した環境を保っていきたいと思います。また、感染症予防のためにも換気や室温等にも気を配っていきたいと思います。

2月6日(火)3年生校外学習

今日は3年生が山武市民俗資料館(伊藤左千夫生家)に校外学習に行きました。

伊藤左千夫の生家では、千歯こきや炭を使った昔のアイロン、洗濯板などの説明を受けたり、触ったりしました。また火起こし体験もしました。

山武市歴史民俗資料館では「災害と向き合う」というテーマで企画展示がされていました。山武市を襲った過去の災害の展示をとおして、災害時の行動を考えるきっかけとなりました。

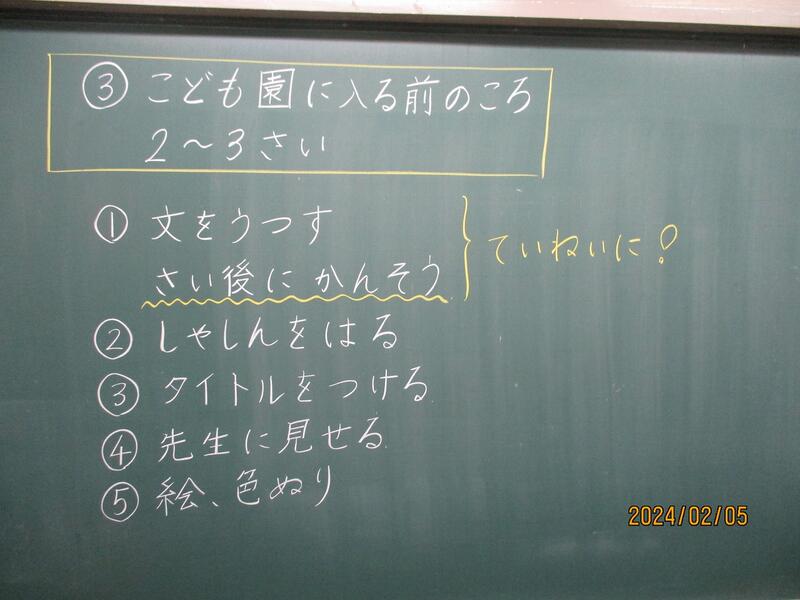

2年生生活科

本日2校時、2年生が生活科「自分はっけん」の学習に取り組んでいました。

現在の自分と幼かった頃の自分を比べ、成長を確かめる学習です。

幼かった頃の様子を家族にインタビューしたり、写真を用意してもらったりし成長記録に残していきました。懐かしそうに写真を眺め、その頃の様子を家族に教えてもらったことをうれしそうに話してくれました。

この後、自分の成長を喜んでくれている人がいることを知り、成長を支えてくれている人々に感謝の気持ちをもつことができるように学習を進めていく予定です。

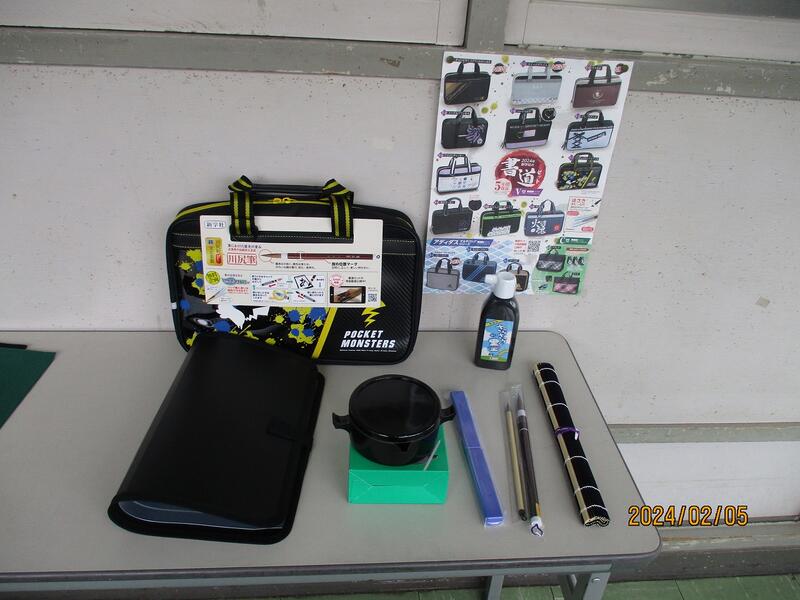

廊下には、来年度から使用する書道セットの見本が展示されています。2年生の今後の活躍が楽しみです。

2月2日(金)もうすぐ春です!

今日は、お日様が見えず、気温も上がらない1日でした。

今年は、節分、立春が土・日となっています。暦の上では、春となります。暖冬とはいえ、朝夕は冷え込み、まだ春を実感するには、少し早いでしょうか・・・そんな曇り空で肌寒い日であっても子どもたちは、グランドへ出て元気いっぱいに遊んでいます。

花壇に目を向けると秋に植えた草花がどんどん大きくなり色とりどりの花を咲かせています。正面玄関前の紅梅も花をつけ、春の訪れを感じさせてくれます。

明日は、節分。豆まきをして悪い邪気を追い払い、明るく期待に胸を膨らませた春を迎えたいと思います。

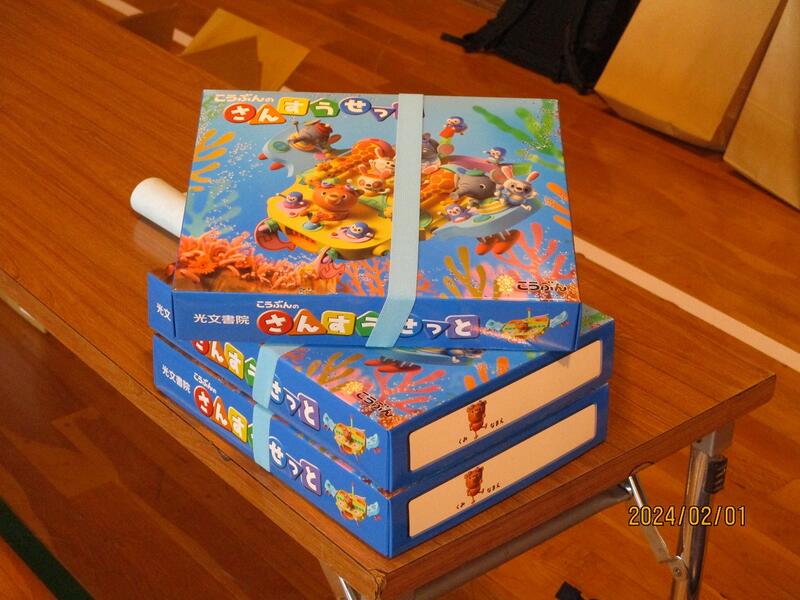

2月1日(木)朝会&入学説明会

本日、午前中は全校朝会、午後からは来年度入学予定児童の保護者を対象に「新入生入学説明会」を行いました。

全校朝会では、校内書き初め展の表彰やあいさつ名人の発表も行われました。

来年度、入学予定の児童は、18名です。

学用品の販売が済んだ後、資料を用いて、小学校生活を送る上での説明や入学までの準備についてのお願いをしました。

4月の入学式までに、不安や心配事をできるだけ取り除き、希望を胸に登校してくれることを願っています。

1月31日(水)1月最終日

早いもので、今日で1月も最終日となってしまいました。

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」を実感させられます。

昨日は、卒業式で歌われる曲の指揮者のオーディションが行われました。

また本日は、バレーボール部6年生と先生チームとのお別れ試合が行われました。1年の終わりを強く意識させられる季節となりました。時間に追われながらも慌てることなく、学校全体が一体となり良い雰囲気で3月を迎えることができるようにしていきたいと思います。

1月30日(火)感染症予防

本日、かぜ症状での欠席は、数名おりますが感染症による欠席者は、出ていません。

近隣の小中学校の集団感染による学級閉鎖の話も聞こえてくる中、本校は、これまで何とか持ちこたえてきています。

学習面も生活面もまとめのこの時期、欠席なく元気に登校してくれることを願うばかりです。換気等全体でできる対策と個人でできる対策をしっかり行い、感染症の予防に努めていきたいと思います。(写真は、保健室前の掲示物です)

1月29日(月)家庭学習推進週間

本日から2月9日(金)まで、第3回家庭学習推進週間が始まりました。

今年度行った「学校評価アンケート」の分析結果から、児童は、学校での学習に対し、集中し、意欲的に取り組んでいる事が分かります。しかし、家庭学習にしっかり取り組んでいる児童の割合がやや低い結果となりました。

家庭学習推進週間の目的は、基礎・基本の定着と自ら学習しようとする態度の育成です。宿題の有る無しに関わらず、自らを高めるための学習や興味・関心を生かした学習をコツコツと積み上げる努力ができる子どもたちを育てていきたいと考えています。

タブレットを持ち帰っての学習も推奨しています。最大限生かせる活用の仕方も提案していきたいと思います。

1月26日(金)4年生 出前授業

本日、日本醤油協会から派遣された、しょうゆもの知り博士のお二人による「しょうゆもの知り博士の出前授業」が4年生を対象に行われました。

授業の初めに熱したホットプレートに刷毛で醤油を塗り、みんなで香りを嗅ぎ、どんな物を想像したか話し合いました。「お餅、おせんべい・・・」いろいろな意見が出されました。そして、醤油には約300種類もの香り成分があることを教えてもらいました。

興味・関心が膨らんだところで、醤油の原料、作り方、おいしさの秘密等について、実物を見たり、クイズを交えたりしながら楽しく学習が進められ、世界中でも親しまれる日本食の基本である醤油につい理解を深める事ができました。

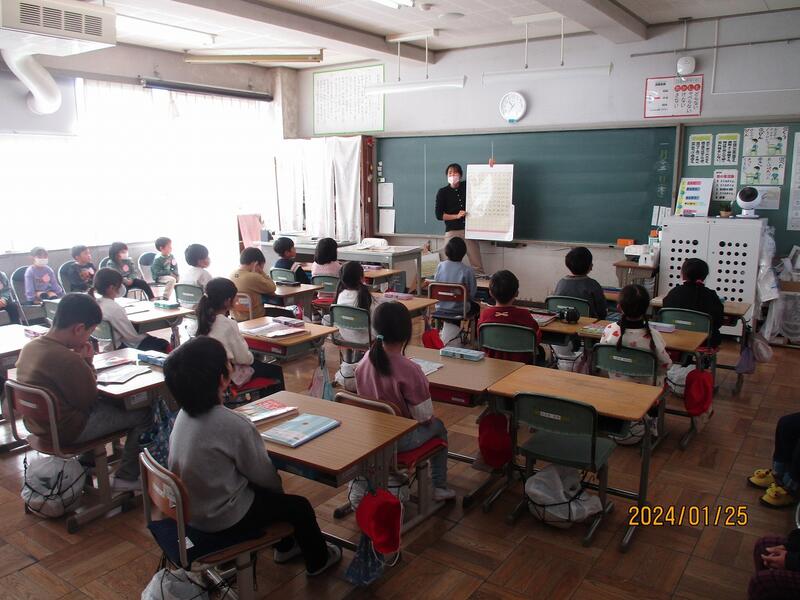

1月25日(木)こども園交流会

本日、令和6年度入学予定の園児18名が来校し交流会が行われました。

到着後、1年生の教室に入り、算数の授業に参加しました。迎える1年生も緊張した雰囲気がありましたがお兄さん、お姉さんとして、しっかりとした態度を見せてくれていました。

授業体験に続き、少人数に分かれ、5年生のリードで学校探検が行われました。5年生は、校舎のいろいろな場所にチェックポイントを準備してくれていました。チェックポイントでは、簡単なクイズに答え、スタンプを押してもらいながら進んでいきました。園児たちは、5年生に手を引かれ校舎やグランドを巡り、楽しく探検できたようです。

3月までしっかり頑張って、一つずつ進級し、新1年生を迎えたいと思います。4月の入学式が楽しみです。

1月24日(水)4年生校外学習

本日は4年生が佐原方面に校外学習に行きました。伊能忠敬記念館では、係の方に説明を受けたり、レプリカではない国宝の象限儀などを見たりしました。その後、佐原の小野川沿いの街並みを歩きミニ小江戸めぐりを行いました。

続いて、山車会館(だしかいかん)で佐原の祭りの歴史や山車(だし)の見事な細工を鑑賞しました。お昼ご飯は佐原町並み交流館で持ってきたお弁当を楽しくいただきました。

盛りだくさんな校外学習はまだまだ続きます。

午後は、九十九里平野へつながる両総用水の第一揚水機場を見学しました。1秒間に3トンもの水を揚水できるポンプ等に驚かされました。

最後に芝山町の「ひこうきの丘」に行き、飛行機の離着陸を間近で見学しました。大迫力でした。先週の航空講話事業からつながった学習になりました。

大変充実した校外学習になりました。子どもたちの学習のまとめも楽しみです。

1月23日(火)なわとびに挑戦

本校では、寒い冬でも手軽に取り組める運動として、縄跳びを奨励しています。

各学年ごとに4種目の検定種目が設定されています。体育学習や休み時間に練習し、目標の達成を目指します。また、千葉県で進めている「遊・友スポーツランキングみんなで短縄跳び」にチャレンジする学年もあります。

グラウンドには、二重跳びを助けるジャンプ台が3台設置され、休み時間になると一生懸命練習に励む子どもたちの姿が見られます。縄跳びは、持久力や体の動きを高める運動としてとても効果があります。友だち同士励まし合って、寒さに負けず、体作りに励んでもらいたいです。

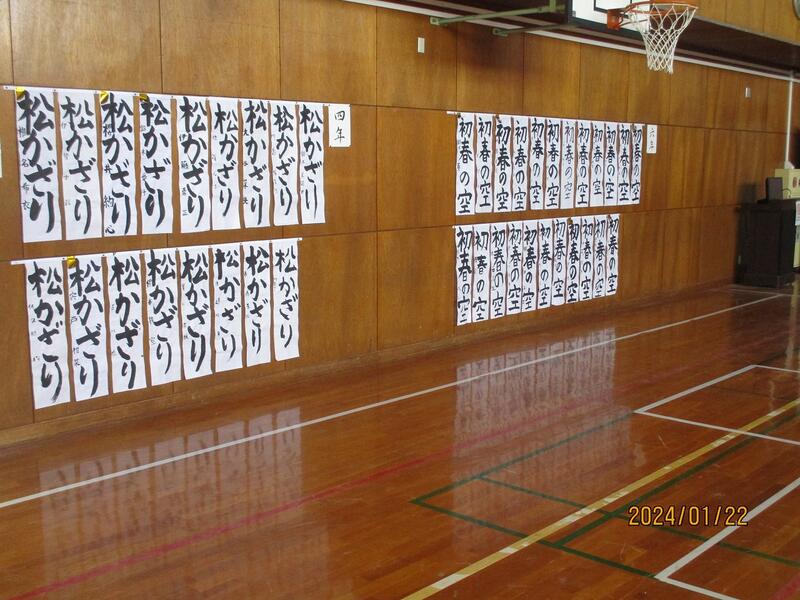

1月22日(月)校内書き初め展

本日から1月26日(金)まで校内書き初め展を開催しています。2学期から冬休みにかけて取り組んだ硬筆や毛筆の作品を体育館に展示し皆で鑑賞できるようにしています。金賞を受賞した作品は、さすがに上手で感心しました。また、どの作品も一生懸命努力した跡が見られ素晴らしいです。

これまでの努力が実を結ぶ3学期になることを期待しています。

1月19日(金)6年生心の教室

昨日、6年生は、スクールカウンセラー藤原 真由美先生による「心の教室」の授業を行いました。

学習のテーマは、「ストレス」でした。6年生は、この時期、卒業・進学を控え、期待と不安で精神的に落ち着かないということがあります。

ストレスの原因(ストレッサー)とストレスの結果(ストレス反応)について子どもたちの生活を振り返り、対話をしながら学習が進められました。また、学校生活の具体的な場面が提示され、ストレッサーとストレス反応について話し合い、どうしたら自分自身や友だちのストレス反応を和らげることができるかを考えました。

この授業を通し「ストレスは、身の危険を感じた時、自分の身を守る正常な反応」であり、「適度なストレスは心と体を成長させるもの」であることや「ストレスに強い考え方」について理解を深めることができました。

生活を送る上で毎日、大小様々なストレスがあります。それでも力強く前進できる子どもたちであってほしいと思います。

1月18日(木)1年生 生活科 昔遊び会

本日、1年生が生活科の学習で、「昔遊び会」を実施しました。

遊びを教えてくださったのは、更生保護助成会(松尾支部)の皆様です。遊びの種類は、けん玉、おはじき、手裏剣、あやとり、紙でっぽうの5種類です。児童は、3,4人ずつグループをつくり、遊ぶ場をローテーションしながら昔ながらの遊びを体験しました。初めて体験する遊びもやり方を教わりながら楽しく活動することができました。

遊び体験を終え、終わりの会では、お礼の気持ちを込めて、元気な声で大平小の校歌を披露しました。

昔ながらの遊び道具は、木や紙や毛糸で作られていて、デジタルにはない温かみがあります。ぜひ、遊び方や作り方を覚えて雨の日などの室内遊びに取り入れてほしいと思います。

1月17日(水)火災避難訓練

本日、火災避難訓練を実施しました。

「業間休み中に家庭科室から火災が発生した」という想定での実施でした。児童には、訓練の日時は、知らせずに行いました。そのため、今回のねらいは、「放送をしっかりと聞き、火災発生場所に合わせた避難経路の決定と避難」でした。先週から「放送を聞く週間」を設け、意識を高めていたため、本日の訓練では、放送が入ると同時に手を止め、静かに放送を聞き避難行動に移ることのできた児童が多かったです。避難が完了したグラウンドでは、能登半島地震で命を落とした犠牲者の方々に黙祷を捧げた後、災害が起こった際の注意点について確認しました。

慣れが油断につながらないように児童も職員も備えだけは、怠らないようにしていきたいと思います。

1月16日(火)航空講話事業

本日は、4年生が総合的な学習の時間に成田国際空港株式会社(NAA)様、全日空空輸株式会社(ANA)様からゲストティーチャーを迎えお話を伺いました。この学習は、キャリア教育に位置付けています。

普段、空港で働いている方から成田空港の歴史や利用数、滑走路の配置等を伺いました。また、現役のパイロットさんからは、仕事のやりがいや仕事をする上で大事にしていること等を伺いました。

子どもたちは大変熱心にメモを取りながら真剣にお話を聞いていました。身近な成田空港を知るとともに、「働く」意義について考える時間にもなったと思います。

1月15日(月)「大谷グローブ」届く!

本日、大平小学校にもメジャーリーガー大谷 翔平 選手寄贈のグローブが届きました。急きょ、昼休みを利用して、全校児童にお披露目しました。3人の児童に感触を試すためにキャッチボールをしてもらいました。全クラスで手に取ってもらい、その後は、グラウンドで思い切り使ってもらう予定です。

大谷選手のメッセージに「このグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが、私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです」という言葉が綴られています。

子どもたちには、スポーツに限らず、夢をもち、「充実した人生を送るための何か」を手にしてほしいと思います。また、その夢の実現を周囲に応援してもらえるような人間になってほしいと願っています。

1月12日(金)5年生校外学習

本日は5年生が校外学習として、JFEスチール東日本製鉄所千葉地区と千葉市科学館を見学しました。

JFEスチール東日本製鉄所千葉地区では、製鉄に関わる原料や製品ができるまでの過程等を学びました。特に広大な工場と敷地に大変驚かされました。

千葉市科学館では、様々な科学体験等をグループごとに行った後、お弁当の時間を挟んでプラネタリウムで冬の星座について学びました。

とても充実した校外学習となりました。

1月11日(木)避難訓練に向けて

1月中に避難訓練を予定しています。今回の訓練のねらいは、「休み時間に起こった火災時の避難の仕方を確認し、安全な行動ができるようにする」ことです。児童には、訓練の日時、火災発生場所等を知らせずに実施します。いかに放送を正しく聞き、落ち着いて避難の行動が取れるかが重要です。そのため昨日から避難訓練日までの間、「放送を聞く週間」を設けました。放送が聞こえたら、①立ち止まる ②おしゃべりをやめる ③静かに放送を聞くという3つの約束を守る習慣を身につけさせたいと考えています。毎回放送の終わりに、キーワードを伝え、授業の初めや帰りの会で子どもたちに確認をするようにしています。身の安全を確保するために必要な行動がしっかり取れる子どもたちにしていきたいと思います。

1月10日(水)代替給食開始

3学期がスタートし本日から給食も開始となりました。

本市には、給食センターが2カ所ありますがその1つが改築工事に入ります。それに伴い、本校の給食が委託業者から配送される「弁当給食」になりました。代替給食提供期間は、本日から令和7年7月(予定)となります。

汁物の提供は無くなってしまいますが子どもたちの好きなカレーやシチューは、おかずの1品として提供されるということです。また、和・洋・中様々な食材を取り入れバラエティー豊かで飽きさせない内容や季節ごとに行事食の献立を取り入れて提供してくださるそうなので期待したいと思います。

令和6年1月9日(火)3学期始業式

明けましておめでとうございます・・・と晴れやかに言えないような新年の幕開けとなってしまいました。能登半島地震による被災者の方々には、心からお悔やみ申し上げます。

本校は、本日3学期をスタートさせることができましたが被害の大きかった市町村では、始業式を延期させた学校もあると聞き胸が痛みます。いつ起こるか分からない自然災害への意識を高めていきたいと思います。

3学期は、まとめの学期。4月に立てた目標、新年を迎え新たに誓った目標の達成に向け、一歩一歩しっかりと進んでいってもらいたいと思います。