大平小学校ダイアリー

4月28日(木) 大平小学校の田んぼ【part1】

少々肌寒い中、大平小学校の5・6年生は、総合的な学習の一環として、「田植え」を行いました。

保護者であり、地域の方である「田んぼの先生」から田植えについてのレクチャーを受け、いざ田植えを開始しました。裸足で田の中に入り、稲を等間隔に植えていきます。初めのうちは、足を泥にとられ、自由に動きづらい状況でしたが、徐々に慣れ、最後には、上手に稲を植えていました。

収穫は9月です。随時、田んぼの様子は、ホームページで伝えてまいります。子どもたちの成長と共に、田んぼの稲も大きく、豊に成長してほしいものです。

【田植えの様子から】

4月27日(水) 1年生歓迎会について

1校時に1年生を歓迎する会を開きました。

この会は、児童会が中心になり企画&運営をしました。流れは、以下のとおりです。

【入場】

①1年生一人一人の自己紹介と好きな食べ物の紹介

②児童会長から1年生へ歓迎の言葉

③2年生からプレゼント贈呈(松ぼっくり剣玉とアサガオの種)

④1年生からお礼の言葉

【退場】

終始、和やかな雰囲気の中、歓迎会は進みました。1年生の児童たちは、少し緊張気味の表情でしたが、マイクを持ってしっかりと前を向き自己紹介をすることができました。

児童会長の挨拶では、大平小学校の良いところを丁寧に伝えてくれました。

プレゼントは、2年生が昨年育てたアサガオからとったアサガオの種です。これから1年生は、種をまき、アサガオを育てます。そして、その種を収穫し、次の1年生に贈ります。

教室に戻った1年生は、担任の先生から、頑張って自己紹介をすることができたと褒められていました。また、プレゼントの松ぼっくり剣玉で楽しく遊んでいました。

児童会の皆さん、心温まる歓迎会をありがとうございました。1年生の皆さんには、良い伝統を引き継いでもらいたいと思います。

【歓迎会の様子から】

4月26日(火) 国語の学習について

各学年の授業【国語科】の様子を紹介いたします。

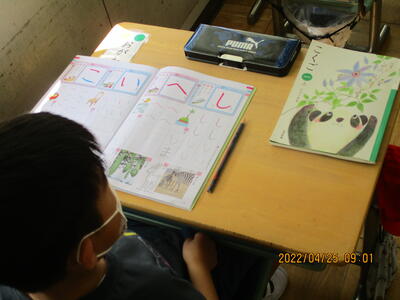

【1年生国語:ひらがなの学習】

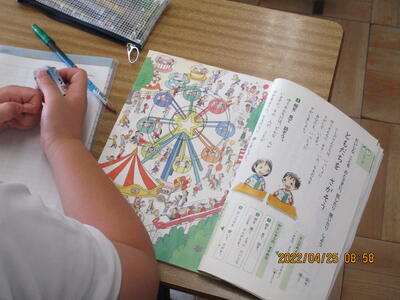

【2年生国語:聞き取り&メモの学習】

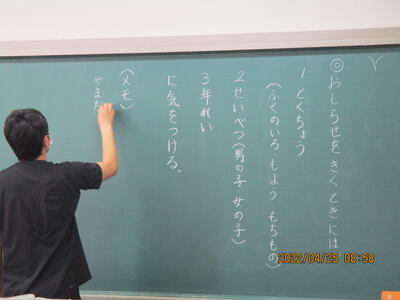

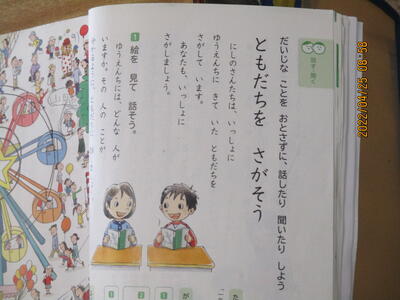

【6年生国語:漢字のつくり&由来の学習】

1年生は、「ひらがな」の練習を行っています。子どもたちは先生の指示を受けて、空中に文字を書く練習をしています。

2年生は、放送を聴いて、メモをとりながら、その特徴にあった人物を絵の中から探すといった「聞き取り」の授業でした。教科書を見ていただければ、お分かりのとおり、2年生では格段に教科書の文字数も増え、内容も複雑になってきます。

さて、6年生は、「漢字の特質や由来」についての勉強でした。学習指導要領では、6年生で新たに習う漢字は約200字あると示されています。板書の文字を見ても、6年生で学ぶ国語科の学習は、一朝一夕では成り立たないと感じ取ることができるのではないでしょうか。

学習は「一つ一つの積み重ね」ていくことにより、より深く、幅が広いものへと変化していきます。積み重ねの大切さを、日頃から、子どもたちに考えさせていきたいものです。

4月25日(月) 昼休みの風景から

今日は一日、天気に恵まれ、気持ちの良い青空でした。

業間休みの時間や昼休みには、グラウンドから子どもたちの元気な声が聞こえてきました。グラウンドを見回すと昨年と比べて、より多くの児童が外で遊んでいるなぁと感じます。

トラック内では、6年生の子どもたちが、低学年(主に1年生)の子供たちと鬼ごっこをしています。これは、6年生の配慮で、新1年生が早く大平小学校になじんで欲しいという気持ちから、【今できること=一緒に遊んであげること】として行動してくれています。

当たり前のことですが、昨年度は5年生だった子どもたちも、少しずつ6年生らしく成長しています。

【昼休みの様子から】

【2年生ドッチボールの様子】

【遊具で遊ぶ子供たち・カナヘビを探す3年生たち】

4月22日(金) 一学期授業参観とPTA総会を実施!

大平小学校では、授業参観及び学級懇談会、そしてPTA総会(体育館からオンライン発信)を行いました。

久しぶりの授業参観とPTA総会とあって、多くの保護者の方々に参加していただきました。

お父さん、お母さんは、子どもの様子を見て、どのように感じられたでしょうか。ぜひとも、子どもの成長した点や良かった点、気づいた点等と一声でも掛けていただけると幸いです。

PTAの総会では、協議事項は事前に書面での決裁とさせていただきました。今日の会では、旧PTA役員の皆様と新役員の皆様の紹介をメインに行いました。

千葉県は学校の教育活動について、独自の規制緩和の方針を打ち出しています。大平小学校としても、これまで制限されていた部分を見直し、PTAの活動についても積極的に行っていきたいと考えています。どうぞ御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【授業参観と懇談会の様子から】

4月21日(木) 学習の様子から

令和4年度の学習がスタートして約2週間が経ちます。各学年の学習する様子について感じることは、落ち着いたスタートが切れているということです。どの学年の子どもたちも新しい学年の学習を楽しみにしており、1年間頑張ろうという意識が感じられます。

学級担任の先生が、学習中に子どもを褒める場面が多々ある状況です。何事もスタートが肝心です。意欲が高い今だからこそ、学習する取組を更に前向きに加速させていければと考えています。御家庭においても、日々の学習の様子について声かけをしていただき、子どもの頑張っている様子を褒めていただければと思います。

【各学年の1校時の様子から:左から学年順6年から1年】

明日は、授業参観があります。ぜひとも御参加いただき、お子様の学習する様子を御覧いただければと思います。

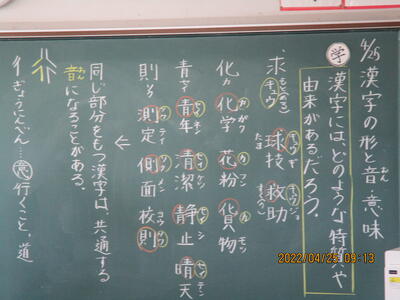

【1年生の描いた太陽の作品】

4月20日(水) 市内陸上記録会に向けたリレー練習

5月に山武市内の小学校陸上記録会を実施するとお知らせしましたが、記録会に向けての陸上練習もスタートしました。【詳細は、4月14日記事を参照のこと】

記録会には、リレーの種目もあり、5年生の男女、6年生の男女と合計4チームがエントリーします。既に、選手の選考は済んでおり、リレーの練習は、昼の時間を工夫して行っています。リレーの選手になった児童は、4時間目終了後すぐにグラウンド(雨の場合は体育館)に向かいます。

昼食のスタートまでの約20分間、各チームでバトンパスの練習をメインに行っています。短い時間ですが、集中して練習を行うことで効果を高めます。担当の先生も、授業終了後、直ぐに子どもたちの指導に当たります。教室では、選手になった児童の代わりに給食当番を手伝ってくれている児童もいます。

もちろん、選手になった子どもたちは、感謝の気持ちをもって練習に励んでいます。

【昼のリレー練習の様子から】

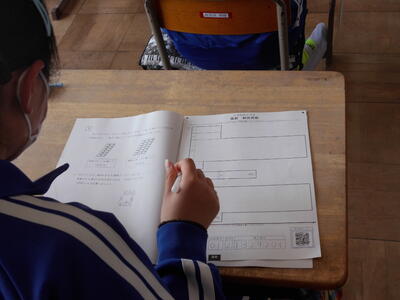

4月19日(火) 令和4年度全国学力状況調査について

本日は、全国の小学校6年生を対象に、「全国学力状況調査」が行われました。

大平小学校の6年生児童たちも、3教科(算数・国語・理科)のテストを受けました。時間は、それぞれ45分のテストです。この調査は、教科のテストだけでなく、子どもたちは「学習意欲」や「学習方法」、「学習環境」や「生活の諸側面」に関する質問にも回答します。

各教科のテストの分析に加え、子どもたちの学習に向き合う姿勢等も合わせた、クロス集計により、一層詳しく子どもの学力について分析をすることが可能となります。結果は2学期以降となります。さて今年の6年生の調査結果がどのようなものになるか、楽しみです。

【全国学力状況調査を受ける6年生の様子から】

4月18日(月) 身体測定について

新学期が始まり、4月には恒例で行われる学校行事があります。身体測定もその一つです。児童の健康の保持増進のため、聴力・視力検査や運動器検診を行います。

小学生は、個人差はあるものの、成長期の課程にあり、心も体も、1年間で大きく成長していきます。そういう中での児童個々の健康状況の把握はとても大切なことです。子どもの健康状況については、何かあれば担任をとおして御家庭にも御連絡させていただきますので、その際は御対応をよろしくお願いいたします。

【身体測定の様子から】

4月15日(金) 初めての給食【1年生】

今日から1年生は、給食を挟んで、1日学校で生活することになります。

ですから、1年生にとって日の給食は、小学校で初めての給食となります。感染症対策として、手洗い・うがい・手指消毒を行い、割烹着を身に着けて、配膳室に給食を取りに行きます。そして、所定の位置についたら配膳のスタートです。給食の配膳には、担任の先生や補助の先生も手伝いに入ります。

小学校では初めての配膳当番でしたが、テキパキと行動し、予定していた時間よりも早く配膳が完了しました。子供たちは、担任の先生から「すごいね!」と褒められていました。

手を合わせて「いただきます!」。黙食となりますが、1年生の子どもたちは、初めての給食を味わって、美味しそうに食べていました。

【給食の様子から】

4月14日(木) 山武市陸上記録会について

令和4年度の山武市陸上記録会に向けて、部活動の練習が始まりました。

練習には、5年生と6年生の児童が参加します。部活動の練習も昨日から始まりました。大会まで、あまり時間はありませんが、各自がしっかりと目的をもって、努力を積み重ねていけると良いと思います。

山武市陸上記録会は、令和4年5月13日(金)、会場は、 山武市成東総合運動公園陸上競技場をにて開催される予定です。また、陸上の部活動練習は、郡市大会(6月8日、東金アリーナ陸上競技場)まで続けていく予定です。

【昨日の陸上練習の様子から】

【リレー選手選考の様子から】

最後まで全力疾走するのを見ているのはとても心地よいものです。皆さん頑張れ!

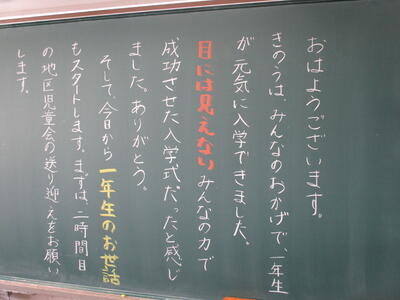

4月13日(水) 1年生の初登校について

今日は、1年生にとっては、初の登校となります。ピカピカなランドセルを背中に背負い、朝、登校班のお兄さん、お姉さんと共に登校してきました。下足箱を探し、靴を整えて上履きに履き替えます。ランドセルをどこに入れたらよいか、担任の指示のもと、自分で朝の支度を進めます。

支度が終わった児童は、読書を進めることになっています。1年生の児童は、朝読書を静かに進めることができていました。

朝の会では、1年生の担任の先生から、1日の予定が説明され、健康観察等が行われました。1校時、6年生の児童達は、体育館の後片付けを一生懸命行っていました。

1校時、1年生の児童達は、大平小学校での生活の仕方等を教えてもらいました。また、地区児童会を行い、登校班で一緒になるお兄さん、お姉さんの確認をしました。

45分の授業が続くと、1年生の児童達は、とても疲れた様子でした。明日も1年生は、午前中(午前11時30分)で下校の予定です。元気いっぱいに学校生活を頑張れるよう、しっかりと休息と栄養をとってください。

全てが初めての経験でした。緊張して疲れた体をゆっくり休めることができると良いですね。明日も元気な1年生を期待しています。

4月12日(火) 大平小学校の入学式について

令和4年度入学式が挙行されました。

大平小学校には、新1年生が21名入学し、児童数は合計で122名となりました。この日のために、在校生達は、校舎や体育館をピカピカに掃除したり、装飾をしたりして準備を進めてまいりました。

新型コロナウイルス感染症予防のため、在校生は参加できず、職員、来賓(1名)、保護者、新入生のみでの開催となりました。一年生の大きく元気な返事で会場の雰囲気がとても明るくなりました。

これから6年間、大平小学校の一員として、学習や運動に頑張っていきましょう!

【入学式の様子から】

4月11日(月) 全てのスタート

いよいよ今日から新しいクラスで、新学年の学習もスタートします。

1校時・2校時は、各学年共にクラスの係を決めたり、自己紹介をしたりと学級活動を展開していました。3校時はどの学年も教科の学習を行いました。

何もかも始めからのスタートです。子どもたちも気持ちを新たに頑張るぞと言う意気込みが感じられました。何事もスタートが肝心。御家庭においても子どもの様子を気にかけていただき、4月のスタートがスムーズにいきますよう普段よりも少し多めの、声かけをお願いいたします。

【各学級の様子:学級活動・授業の様子から】

登校時の朝の手指消毒は、児童一人一人が、昇降口にて自分で行っています。また検温は、毎朝御家庭にて行い、更にもう一度、教室に入る前に担任が行うことになっています。健康状況の把握については、感染症予防対策としては大変重要な活動なっておりますので、御家庭においても御協力をお願いいたします。

【朝の消毒(新型コロナウイルス感染症対策)について】

給食も今日からスタートしました。当番の児童たちは、テキパキとご飯を盛り付けていました。

【おまけ:給食の様子から】

4月8日(金) 1学期・始業を迎えて

静まりかえっていた大平小学校の校舎に、子どもたちの元気のよい挨拶が響き渡ります。

いよいよ1学期の始まりです。着任式にて、3名の教職員を紹介した後、1学期の始業式を行いました。本年度は、体育館で行いました。新型コロナウイルス感染症は未だ終息を迎えておりませんが、令和4年度も、昨年以上に学校行事や学級活動を積極的に展開していこうと思います。

本年度も大平小学校の教育活動の推進にあたり、御理解と御協力をお願いいたします。

【着任式・始業式の様子から】

【新担任による学級開き:順に新2年・新3年・新4年・新5年・新6年・下校の様子】

新担任の先生の発表も無事終わり、各学年で学級開きが行われました。どのクラスも、新担任の話を真剣に聴いていました。一斉下校の様子ですが、どの児童からも、これから一年間頑張っていこうという意気込みが感じられました。

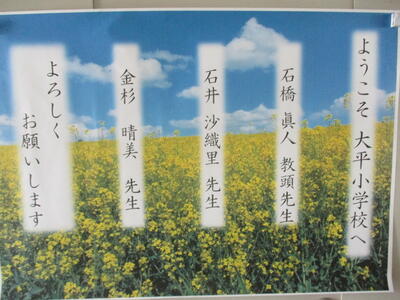

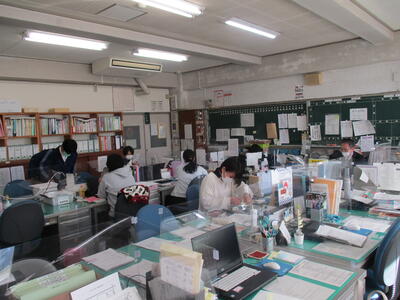

4月6日(水) 令和4年度がスタートしました

令和4年度がスタートです。大平小学校では、新たに3名の教職員が着任いたしました。

職員室では、先生方が始業の準備を進めています。春休みも残すところ、あと1日となりました。大平っ子達は、8日(金)の新しいスタートを楽しみにしているでしょうか?

元気いっぱいの子どもたちに会えることを楽しみにしております。

【思い出のアルバム】令和3年度卒業証書授与式②

思い出のアルバムに令和3年度卒業証書授与式の写真をアップロードしました。

ぜひ御覧ください。

=============《 ア ク セ ス 方 法 》===============

閲覧するには,IDとパスワードが必要です。

詳細をお知りになりたい方は、お子さんを通じて、

学級担任までお問い合わせください。

=============================================

3月31日(木) 離任式について

本日、大平小学校では、離任式を行いました。今年度も新型コロナウイルス感染症予防のために、児童は参加することはなく、教員のみでのささやかな式となりました。

今年度は人事異動により、4名の教職員が、転退職します。勤務の長短はあれど、いずれの先生方も、大平小学校の子どもたちのために様々な場面で御尽力いただいた先生方です。

転退職される先生方の御健康と御多幸、そして益々の御活躍をお祈り申し上げます。今まで本当にありがとうございました。

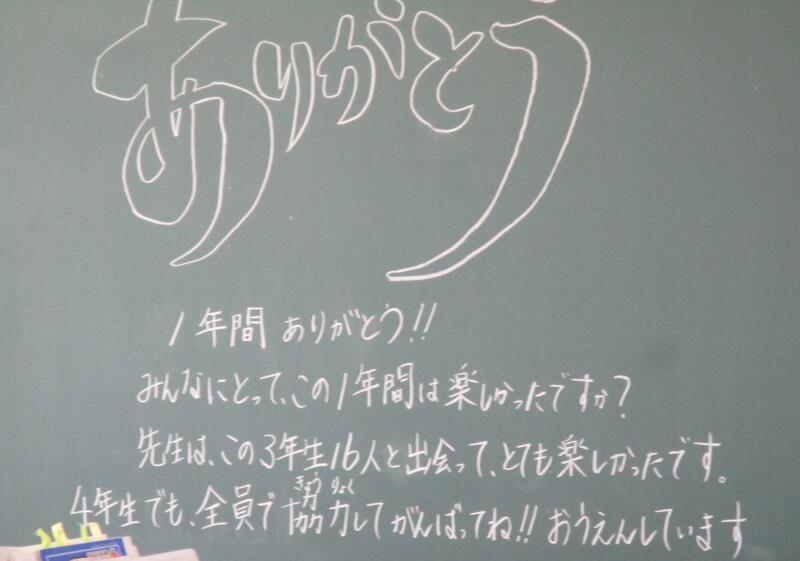

3月25日(金) 3学期修了式

いよいよ今日は3学期最後の一日です。令和3年度の大平小学校の教育活動もここまでとなります。

一年間、教育活動の推進に際して、御理解、御協力をいただきまして誠にありがとうございました。

修了式で、学校長から、この一年で子どもたちは、「できることも増え、立派に成長してきました。」という話がありました。また、修了証をお家の方に見せるときは、「感謝の気持ちをつたえましょう。」という話もありました。大平っ子達は、しっかりと感謝の気持ちを伝えられたでしょうか。

これから約二週間の学年末休業となりますが、新年度、4月8日(金)に元気いっぱいな子どもたちと会えることを楽しみにしています!

【各学級の様子から】

3月24日(木) 3学期もあとわずか

いよいよ3学期も残すところ1日となりました。

昨日年度終わりの大掃除だったため、子どもたちは、朝から廊下に置いてあった机やテーブル等を搬入することから始めていました。今日は、2年生と4年生の児童がお楽しみ会(学級活動)を行っていました。

2年生のクラスは、屋台形式で色々なコーナーが設けられていました。一人一人が仕事を分担されて運営していました。

【2年生の様子から】

2年生の児童が満足している様子は、写真を見ていただければ分かるとおりです。同時刻、グラウンドでは4年生児童達が、昔の遊びに興じていました。好天のもと、校庭には歓喜の声が響いていました。

【4年生の様子から】

見ておわかりのとおり、「達磨さんが転んだ・・・」です。

【おまけの写真】※今日は、最後の給食でした。子どもたちが好きな唐揚げとデザートがありました!

いよいよ明日は、令和3年度の学校生活、最後の1日となります。子どもたちには、しっかりと締めくくってもらいたいと思います。