文字

背景

行間

校長室より

なわとび検定(終了)

1月8日からスタートした『なわとび検定』も1月末で終了となりました。

「運動習慣を身に付けること」と「検定方式にすることにより、児童が積極的に運動へ取り組むようにすること」をねらいとして進めてきました。

8級から1級をめざして業間休みや昼休み時間に練習し、授業の時間にテストを行いました。

2月に入っても休み時間になわとびを意欲的に行っている児童もいます。

第3回避難訓練(火災)

1月26日(月)火災を想定した避難訓練を実施しました。

火災を知らせる放送が入ると、児童全員が廊下に静かに並び、校庭に向かって避難することができました。

冬は空気が乾燥しやすい季節で、1年の中でも火災が多く発生しています。

「いつ、どこにいても、自分がいるところから安全な経路で、できるだけ近い経路で、安全な場所に避難すること」が大切です。

そのために学校では「お・か・し・も」の合い言葉を児童に伝えています。

(お:おさない か:かけない し:しゃべらない も:もどらない)子ども達には、「自分の命は自分で守る力」を身につけてほしいと思います。

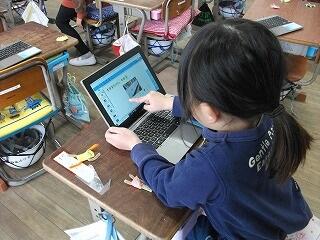

5年生理科の学習「人の誕生」

5年生では理科の授業で「人の誕生」を学習しています。

「メダカは何から生まれる?」という教師の問いに「卵!」という回答する子ども達。正解です。

このことはメダカがふ化するまで育てたので、すぐに回答できました。

「じゃあ、人は?」という問いには「え?お母さん?」「おなかの中?」と自信なさげに回答する子ども達。

「実は、人も卵です。」という教師の答えに「なんで?」「えー!?」という反応でした。

デジタル教科書でこの理由を説明すると、「なるほど!」「だからかー!」と納得した様子。

精子と卵子の大きさを知ったらもっとびっくりしていました。

模型で胎児の大きさを提示すると「こんな大きい赤ちゃんが入っているんだ!」「これ耳じゃない?」ととても興味をもって学習に取り組んでいました。

これから、子ども達はノートに学習したことをまとめていきます。

学習しての感想も書く予定ですので、どのようなことを書くか楽しみです。

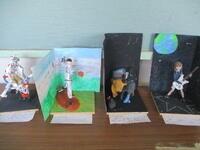

6年生図画工作科「未来の私」

6年生は図画工作科の授業で「未来の私」の学習を行いました。

子ども達は、「なりたい自分」や「やってみたいこと」、「これからも続けたいこと」を立体作品として表現しました。

針金を芯材として形を作り、紙粘土で肉付けをしました。

看護師、医師、画家、お花屋さん、野球選手、ミュージシャンなど、とてもたくさんの作品ができあがりました。

【写真は作品の一部です】

5年生廊下掲示「今年の抱負」

5年生の廊下には、子ども達が立てた今年の抱負が掲示されています。

「絵馬」に見立てた画用紙に一人一人自分の抱負を書きました。

「〇〇がうまくなる!」

「〇〇のコンサートに行く!」

などの子どもらしい抱負がありました。

子ども達の立てた抱負が達成できることを願っています。

3、4年生読み聞かせ(地域連携)

3学期も地域ブランティアの方に協力をいただいて、読み聞かせを行っています。

1月23日(金)は、3年生が「アレクサンダとぜんまいねずみ」、4年生が「わらぶき屋根の家」と「ぼくはいったいなんやねん」の読み聞かせをしていただきました。

抑揚を変えたり、間をとったりといった読み方の工夫で、児童は皆本の世界の引き込まれていました。

なわとび検定(途中経過)

蓮沼小では、1月8日(木)から1月30日(金)までなわとび検定を行っています。

個人縄跳びに意欲的に取り組むことで運動習慣を身につけること、検定方式にすることで、積極的な運動への取組を促すことを目的にして行っています。

業間休み・昼休みに検定の音楽が流れ、たくさんの児童が個人縄跳びに一生懸命チャレンジしています。

日に日に上手に跳べるようになってきました。

「やった、できた!!」

「(検定合格まで)あと1回だったのに!!」などという声が聞こえてきました。

体育の学習の時間に、1年生は6年生に上手に跳ぶコツを教えてもらっていました。

一人でも多くの児童が自分の立てた目標を達成できることを願っています。

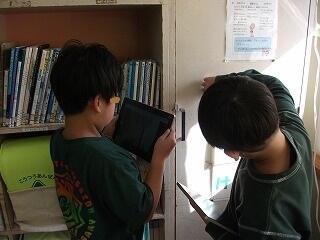

1年生図画工作科「すきまちゃんの すきなすきま」

1年生は、図画工作の授業で「すきまちゃんの すきなすきま」という学習を行いました。

この学習は、児童一人一人が折り紙や段ボール、モール等で「すきまちゃん」という小さなキャラクターを作り、そのキャラクターと一緒に校内の隙間や場所を見つけ、造形的な場所の特徴に気づき、感じ取ったり考えたりしながら、自分の見方・感じ方を広げていくということをねらいとしています。

「すきまちゃん」を隙間に起き、一人一台端末で写真を撮り、友達同士見せ合い、それぞれの見方を聞き、「そういう見方もあるんだ。」と見方・感じ方を広げていました。

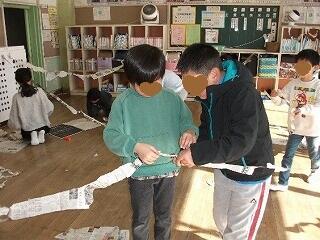

2年生図画工作科「つないで つるして」

2年生は、図画工作の授業で「つないで つるして」という学習を行いました。

長くちぎった新聞紙をつないだり、つるしたりして、様々な形を作って楽しむ活動です。

新聞紙を長くちぎった後は、壁や窓などにセロハンテープで貼り付けながら、思い思いの形を作ってみました。

最初は個人で作っていましたが、「つなげてみよう!」と互いに声をかけ合い、どんどん大きな作品に変身し、おもしろい形になりました。

子ども達の想像力の大きさを感じる学習となりました。

6年生平和学習(地域連携)

6年生は、1月14日(水)に地域の元教員の方々をゲスチティーチャーとしてお招きし、平和学習を行いました。

「戦時中の蓮沼小学校の周りではどのようなことがあったのか」

「戦時中の子ども達の生活はどのようなものであったのか」

「どうやって今の平和な世の中になったのか」など、

映像を視聴しながら、実体験を交えてのお話を実体験を交えてお話をお聞きしました。

子ども達は真剣な面持ちで聞いていました。

これから大人になる子ども達には、いつまでも平和な世の中をつくっていってほしいと願います。

今回の学習は、平和について考えるよい機会となりました。

3学期読み聞かせスタート(地域連携)

1月9日(金)、3学期も読み聞かせボランティアの方々による読み聞かせがスタートしました。

この日は5・6年生の読み聞かせでした。「雪女」「たまごから生まれたウマ」「でんでんむしのかなしみ」など、とても子ども達が興味を引かれる本の読み聞かせをしていただきました。

少しでも子ども達が読書に興味を持ってくれると嬉しいです。

今学期もよろしくお願いします!

蓮小なわとび検定スタート!

本校では、毎年1月に業間休みや昼休みの時間を使って、なわとび検定を実施しています。

これは、「運動習慣を身に付けること」と「検定方式にすることにより、児童が積極的に運動へ取り組むようにすること」をねらいとしています。

今年は1月8日(木)からスタートしました。

学年が上がるにつれ、級が上の(高難度の)技術を要するものができるようになっています。

3学期始業式

令和8年1月6日(火)3学期の始業式を行いました。

児童の皆さん、保護者、地域の皆様、新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

さて、今年は60年に1度の丙午(ひのえうま)の年です。

丙午は「情熱」や「変化」を象徴する年とされているようです。

太陽のような明るさ、情熱、決断力を象徴し、物事を大きく広げていく性質があり、自分の考えを大切にし、行動できるため、リーダーシップを発揮しやすい年とも考えられています。

児童の皆がリーダシップを発揮し、更に蓮沼小の良き伝統を作っていって行ってもらいたいと願っています。

始業式後の各学年の教室では、子ども達の元気な姿が学校に戻ってきました。

「先生、お正月は映画を見に行きました。」

「僕はお餅を〇個食べました!」などと冬休みの出来事をとても嬉しそうに話す姿が見られました。

お正月をとても楽しく過ごすことができたことがよく伝わってきました。

今年、子ども達はどのような目標をたてたでしょうか。

その目標を達成するために毎日をどのように過ごしていくかが大切になってきます。

子ども達のたてた目標を達成できるよう、蓮沼小教職員は一丸となって応援・支援していきます。

6年生は卒業に向けて、他の学年は進級に向けて、学習に運動に頑張ってほしいと願っています。

【校歌斉唱】

【代表児童「3学期をむかえて」】

2学期終業式

保護者の皆様方や地域の方々の御協力により、本日12月24日(水)、無事に2学期の終業式を行うことができました。

校長の話では、2学期の学校生活はどうだったか児童に訪ねると、多くの子ども達から笑顔で「楽しかったです」という声が返ってきました。マラソン記録会や蓮小フェスティバルなど多くの行事でのがんばりを褒め、3学期の目標をもつことの大切さを話しました。

終業式後は、冬休みの過ごし方について生徒指導担当教諭からの話がありました。

明日から、いよいよ冬休みに入ります。子ども達が事件・事故に巻きこまれぬよう、保護者・地域の皆様方、見守りをよろしくお願いいたします。

3学期も子ども達の笑顔いっぱいの姿が見られることを願っています。

【校歌斉唱】

【「2学期を振り返って」児童代表】

【「冬休みの生活について」生徒指導担当の話】

学級活動「お楽しみ会」

12月23日(火)終業式を控え、2学期のお楽しみ会を実施している学級が多くありました。

元気いっぱいに講堂(体育館)で身体を動かしている学級もありました。

6年生はさすが最上級生だけあって、自分達で考え、企画・運営していました。

1年生には、サンタクロースが飛び入り参加しました。

子ども達は「どこから来たの?」「いつ来たの?」「〇〇先生?」などと嬉しそうに質問していました。

その後、レクリエーション「フルーツバスケット」などを一緒に行いました。

明日はいよいよ終業式です。

みんな2学期の学校生活はどうでしたか?

【サンタと一緒に】

【元気いっぱいに講堂(体育館)で】

書き初め作品を掲示!

子ども達が書いた書き初めの作品を各学級の廊下に掲示しました。

12月はじめに講師の先生をお招きして書き初め練習会を実施してから約2週間が経ちました。

これまで3~6年生は書き初めの学習を行ってきました。

子ども達は講師の先生に教えていただいたことを活かしながら、学級での書き初めの練習をしました。

書き初めの腕前は目に見えるように上達し、どの児童も最初の頃より上手に書くことができるようになりました。

上手に書けた作品を廊下に掲示しましたので、保護者の皆様には、学校に足を運んでいただき、作品を見ていただければ幸いです。

3年生

4年生

5年生

6年生

2学期最後の一人一台端末のオンラインシステムを活用した昼の放送

12月17日(水)、2学期最後の一人一台端末のオンラインシステムを活用した昼の放送を行いました。

クリスマスも近いこともあり、「クリスマスプレゼント」について紹介していました。

サンタやトナカイの帽子をかぶり、全校児童が楽しめるよう工夫を凝らした放送でした。

各学級では、子ども達が電子黒板やプロジェクター等を活用して視聴していました。

それぞれのクラスからは、

「(ほしいものが)ぼくと同じだ!」

「私は〇〇がほしい!」と楽しそうに声が聞こえてきました。

放送委員会では、3学期は6年生のインタビューを企画しています。

今年は、このオンラインシステムを活用してインタビューをしてみようと計画中だそうです。

楽しみにしています。

4年生学級活動「お楽しみ会」

学期末になると、どの学級からもお楽しみ会をしている様子が見られます。

12月17日(水)、4年生がサンタクロースの帽子をかぶってお楽しみ会を実施していました。

じゃんけん大会、フルーツバスケットなど学年によって実施する内容は様々です。

子ども達は、とても楽しそうに友達と過ごしていました。

蓮小クリスマスツリー

12月17日(水)、本校の来賓玄関にきれいなクリスマスツリーが飾られました。

子ども達が、数日前から折り紙で飾る物を作ったりし、17日の朝から、皆で協力して飾り付けを行いました。

「ここが少し飾りが少ないね。」

「ここは星をつけたらきれいじゃない?」

などと、とても楽しそうに飾り付けをしていました。

子ども達全員が楽しいクリスマスを迎えられますように!

メリークリスマス!!

1年生「リース作り」

1年生は、12月11日(木)に生活科の学習で「リース作り」を行いました。

リース作りでは、1・2年生が収穫したお芋の蔓を使いました。

当日は保護者の方も参加していただき、一緒に作りました。

お芋の蔓にリボンを巻いたり、マツボックリを付けたりしました。

「これつけようよ。」

「ここは綿をつけよう。」

などと、親子でとても楽しそうに会話をしながら作っていました。

家に持ち帰ったら、どこに飾るのかな?

飾る場所を親子で考え、話し合うのも楽しいことだと思います。

保護者の皆様、参加への御協力ありがとうございました。

12月の児童集会

12月10日(水)に児童集会を行いました。

児童会の計画委員の子ども達が中心になって企画・運営しました。

はじめに、図書委員会の児童が移動図書館について説明をし、全校児童に読書の呼びかけをしました。

その後、レクリエーションを行いました。

じゃんけん列車、クイズ、山武市クイズ、最後は全校合唱を行いました。

じゃんけん列車は3回行い、1位になった友達には、お手製のメダルや賞状、トロフィーが授与されました。

山武市クイズでは、児童会の6年生がつくった市に関する問題をプレゼンテーションソフトを用いて出題しました。

「SUNムシくんの口癖は何でしょうか?」

「市旗は何をモチーフにしているでしょうか?」などの問題が出され、正解した児童は大喜びでした。

全校合唱では、パートごとに分かれた歌声がとてもきれいに講堂(体育館)に響き渡りました。

【サンタの帽子をかぶった計画委員の説明】

【レクリエーション「じゃんけん列車」】

【クイズ】

【全校合唱】

5年生宿泊体験学習発表交流会(学校連携:他校との発表交流会)

5年生は、12月9日(火)に近隣小学校の児童と宿泊体験学習について発表交流会をオンラインで行いました。

この発表交流会は、小規模校の学校同士が連携し、それぞれのよさを学ぶことをねらいとしています。

学校連携(近隣の学校との交流)は、他の学校行事(ふるさと学習等)でも行っていますが、宿泊体験学習の発表会は、今年はじめての試みです。

発表交流会では、各学校の宿泊体験学習で行ったことや学んだことなどをグループごとに発表し合いました。

お互いの発表について感想を述べ合う場面では、

「宿泊体験学習の内容がよくわかりました。」

「カレー作りの内容がよく伝わってきました。」などの言葉が聞かれました。

保護者の方も参観していただき、発表会の様子を見ていただきました。

保護者の方からは

「写真を使って発表してくれたので宿泊体験学習の内容がよくわかりました。」

「家では話に出てこなかったことがわかりました。」などの感想をいただきました。

発表交流会を行う前は、とても不安で緊張した様子が伝わってきましたが、終わった後は皆清々しい顔をしていました。

交流会を行った他校の児童とは小学校卒業後、同じ中学校に通う友達です。

今後も学校連携を進めていきと思います。

また、本校4年生は5年生の交流発表会の様子(オンライン映像)を教室の電子黒板で見て、来年自分たちが行う宿泊体験学習をイメージしました。

「楽しそう」「早く宿泊体験学習に行きたい」など夢を膨らませていました。

【一人一台端末、電子黒板を活用した他校との発表交流会】

音楽鑑賞教室(公益文化事業)

12月5日(金)、マーチングを取り入れた打楽器のみのパフォーマンス集団の方々をお招きして音楽鑑賞教室を実施しました。

演奏では、子ども達が実際に音階のある筒型の楽器やドレミパイプを体験させていただく時間や手拍子によるコール&レスポンスなど児童・保護者・教職員の全員が参加できる、とてもおもしろい内容でした。

日常生活では見ることができない楽器、聴くことができない音、感じることができない迫力を楽しみ、目・耳・心と身体全体を使って、たくさんのことを学びました。

子ども達は、今回の演奏を聴いて、音楽の楽しさを十分に味わったのではないかと思います。

一人でも多くの児童が音楽を身近に感じてくれたらよいと思っています。

校内マラソン記録会「みんな頑張りました!」

本日12月3日(水)、校内マラソン記録会を実施しました。

子ども達は、これまで自分なりの目標を立てて頑張ってきました。

時折小雨が降る肌寒い中での実施となりましたが、参加した児童全員がゴールまで走りきることができました。

マラソン練習(向寒マラソン)は、11月から約3週間、業間休みの時間に行い、少しづつ長い距離を走れるように取り組んできました。

業間休みだけでなく昼休みにも練習に取り組む児童もいました。

マラソンカードにはトラックを1周走るごとに1つ色を塗ります。

90周到達すると教頭先生から、100周到達すると校長からシールを貼ってもらえます。

皆、にこにこ顔で職員室や校長室にもらいに来ていました。

保護者の皆様には、子ども達の体調管理や健康チェックの入力、記録会当日の温かい応援などをいただき、ありがとうござました。

子ども達にとってとても大きな励みになったと思います。

1年生にとっては初めての、6年生にとっては最後のマラソン記録会、どんな思い出ができたでしょうか。

今日のマラソン記録会の思い出をいつまでも忘れないでほしいと思います。

令和7年度「書き初め練習会」実施

12月1日(月)、本校3年生以上の学年が、近隣の高校の先生を講師としてお招きして、書き初め練習会を実施しました。

書き初めの歴史の一説によると「何事に対しても初めの一歩を大切にしましょう」という考えから、新年の書き初めが現代でも大切な行事となっているそうです。

12月は3~6年生は、主に国語科の授業で書写の学習をします。

3年生にとっては学校で行う初めての書き初めの学習です。

【3年生 初めての書き初め練習会の様子】

5・6年生キャリア教育「金融教育」

11月28日(金)、5・6年生がキャリア教育の一環として、銀行員の方を講師としてお招きして金融教育を行いました。

金融教育とは、お金を通じて自分の生活や生き方、社会との関わり方を考えていく教育です。

今回の授業では、お金の大切さだけでなく、「お金との付き合い方」や「消費者としてこれからの時代に求められるもの」など、将来必ず役に立つ内容を教えていただきました。

正しいお金との付き合い方を学ぶことは、これからの生活設計の基盤づくりだけではなく、豊かに生きていくために必要になります。

マラソン記録会試走の実施

12月3日(水)に予定しているマラソン記録会に向けて、11月26日(水)に試走を行いました。

子ども達は本番さながらの様子で一生懸命に走っていました。

当日はどのようなレース展開になるかわかりませんが、最後まであきらめずに一生懸命走りきってほしいと思います。

1年生にとっては初めてであり、6年生にとっては小学校最後のマラソン記録会になります。

思い出に残る行事になればと思います。

4年生ドローン教室実施

11月25日(火)、4年生が講師の方をお招きしてドローン教室を行いました。

講師の方からドローンが身の回りでどう活躍しているのか、ドローンが今、どのように使われているのかなどの説明をしていただきました。

また、空中から田んぼ等に農薬散布するドローン、カメラが付いていて高いところの者を点検したり、撮影したりするドローン、小さな隙間入っていくドローンなど実際に色々な種類のドローンを見せていただきました。

説明を受けた後は操縦の仕方を教えていただき、実際にドローンを操縦することができました。

「初めて操縦した!」「なかなか難しい!」などととても楽しそうな声が聞こえてきました。

PTA行事「蓮小フェスティバル」

11月21日(金)、PTA行事として蓮小フェスティバルを行いました。

PTA役員の方々が工夫を凝らし企画・準備してくださり、全校児童が楽しみました。

PTA役員の方々が用意してくださった催しは、おもちゃすくい、ストラックアウト、ボール落とし、射的、ラミネートアート、フリースロー、スタンプラリーでした。

今年度は蓮沼むらづくり協議会の方々の協力で、各アトラクションの景品をご提供いただきました。

さらにはビンゴ大会も実施してくださり、全校皆で盛り上がりました。

PTA役員、および蓮沼むらづくり協議会の皆様、御協力ありがとうございました。

6年生家庭教育学級「お菓子作り教室」

11月19日(水)、6年生は家庭科の授業、および家庭教育学級として保護者の方と一緒に「お菓子作り」を行いました。

講師の方から作り方を教えていただきながら、和菓子を作ることができました。

「こうやって中身を包めばうまくできるね。」「家でもやってみようかな。」などと楽しそうな会話が聞こえてきました。

保護者の方との調理は子ども達にとってはとても嬉しかったらしく、出来上がった和菓子を親子一緒においしそうに食べていました。

御家庭でも和菓子作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

3年生校外学習「スーパー・消防署見学」

11月14日(金)、3年生が校外学習でスーパーと消防署、さんぶの森公園へ行きました。

社会科の学習として、スーパーでは働く人の工夫や努力などをお店の中から探したり、店長さんにインタビューしたりしてたくさん見つけることができました。

また、消防署では、署員の方々から訓練の場所を見せてもらったり、実際に消火の際に使っている道具の説明を受けたりして火事からどのように人々の暮らしを守っているかを学習しました。

お昼には、保護者の方が用意してくれたおいしいお弁当やお菓子をさんぶの森公園の広場で仲良く食べました。

その後の自由時間ではアスレチックで遊んだり、広場で遊んだりしてとても楽しい一日を過ごすことができました。

今回学習したことは、この後、ワークシートにまとめる予定です。

6年生キャリア教育「出前授業(建設業)」実施

11月14日(金)、6年生はキャリア教育として建設業の方を講師にお招きし、キャリア教育の出前授業を行いました。

講師の方からは、クイズ形式で使っている道具や働いている場所などからどのような仕事をしているのか問題が出されたり、実際に働いている方のインタビューからどのようなやりがいがあるのか、などのお話を聞いたりしました。

子ども達にとって、コンビニエンスストアやスーパーなど普段接することが多い職業の方と比べて、建設業は接することは少ないと思います。

今回のキャリア教育を通して、身の回りには色々な職業の方がいて、その人達の工夫や努力、やりがいなどを学ぶよい機会となりました。

子ども達の将来の職業を選択する際の視野が少しでも広がればと思います。

5年生家庭教育学級「陶芸教室」

11月13日(木)、5年生は図工の授業および家庭教育学級として「親子陶芸教室」を行いました。

講師の方をお招きし、子ども達は保護者の方と一緒に陶芸を行いました。

講師の方から粘土のこね方や器のつくり方を教えていただきながらつくりました。

「お皿にしようかな。」「湯飲みなんかどう?」などと保護者の方と楽しそうに会話をしながら制作に取り組んでいました。

子ども達がつくった作品は講師の方が釉薬を塗って窯焼きをしていただけるということです。

作品の仕上がりがとても楽しみです。

向寒マラソン練習開始!

11月10日(月)、今年度の向寒マラソン練習が始まりました。

前日に雨が降ったので、グラウンドのコンディションが心配されましたが、無事に実施することができました。

準備運動から元気いっぱいの子ども達、走り出すと、自分の目標に向かって一生懸命走っていました。

走り終わった後、「今日は〇周した!」「昼休みも走ろう!」といった声が聞こえてきました。

向寒マラソン練習は「児童の体力の向上」を目的に実施しています。

ぜひ、毎日参加し、自分の体力を向上させ、目標を達成してほしいと思います。

6年生 国語科の学習「みんなで楽しく過ごすために」

11月7日(金)6年生が国語科の学習「みんなで楽しく過ごすために」の一環として「1年生との交流」を実施しました。

「1年生との交流」を学級の共通テーマとして話し合い、たくさんの立場から出された意見を検討していき、学級全体でまとめていきました。

「1年生はどうすれば楽しく過ごせるかな。」「こんな企画はどうだろう。」

6年生は準備の段階からとても楽しそうに話合いに参加していました。

学習の目標である「目的を意識して自分の立場や意図を明確にし、見通しをもちながら考えをまとめる」ことができたのではないでしょうか。

当日の1年生は6年生との交流をとても楽しんでいました。

話合いを成立させるには、目的意識が必要です。

今回の学習は中学校へ進学する6年生にとってとても貴重な経験だったのではないでしょうか。

また、1年生にとっても楽しい思い出になったのではないでしょうか。

校内移動図書館を始めました!

蓮沼小学校では、児童の読書活動を推進しています。

これまでも、市が作成している読書通帳の活用に加えて、学校でも「読書の木」(児童が読んだ本の題名を葉の形をした画用紙に書き、一本の木にしていきます。)などの取り組みをしてきました。

これらの活動は今後も継続して行っていく予定です。

今年度は、さらに読書活動を推進するために、11月から月に1~2回程度来校する図書支援員の方の協力を得て、校内移動図書館を実施することにしました。

この活動は、業間と昼休みの時間を使って、各学年の教室前に図書支援員がおすすめの本を並べて、紹介するという取り組みです。

1回目の11月5日(水)は3・4年生が実施しました。

素通りする子もいましたが、一人が足を止めると、皆が足を止め、その場で本を開く様子が見られました。

「この本、今度借りにいこう。」「全部読んだから別の本ないですか?」などという声も聞かれました。

このような活動をとおして、これからも児童が本に親しむ機会を作っていきたいと思います。

発表会に向けて

5年生は12月に宿泊体験学習で学んだことを近隣の小学校とオンラインで相互発表会を行う予定です。

発表会に向けて、発表の資料づくりに取り組んでいます。

この日はICT支援員さんにパワーポイントの使い方や機能について教えてもらいました。

当日は保護者の方の参観も可能です。

自分達が学んできたことを分かりやすく伝えられる、素晴らしい発表会にしてほしいと思います。

1・2年生いも掘り

10月31日(金)1・2年生が芋掘りをしました。

生活科の学習の一環として5月に植えて、水やり、草取りなどの世話をして大切に育ててきました。

当日はよく晴れて、気持ちのよい青空のもと、たくさんの芋を掘ることができました。

子ども達は、自分で掘ったお芋を家に持ち帰りました。持ち帰ったおいもはどのような料理になったのでしょう。

自分で育てた芋を自分で食べることは普段とはまた、ひと味もふた味も違っておいしかったのではないでしょうか。

1年生はこれから芋の蔓を使ってリースを作成する予定です。

2学期最初のえのきタイム(縦割り班遊び)!

10月28日(火)2学期が始まって初めてのえのきタイム(縦割り班遊び)を行いました。

9月は予定していた日が雨で中止になってしまったので、この日が初めてになりました。

2学期になったこともあってか、集合して遊び始めるまでの時間も大分短くなりました。

その分、遊ぶ時間が長くなり、どの子もとても楽しそうでした。

中には、3つの班が一緒にドッジボールに取り組む姿も見られ、6年生の頼もしさを感じました。

一人一台端末のオンラインシステムを活用した昼の放送

放送委員の6年生が一人一台端末のオンラインシステムを活用してお昼の放送を行いました。

放送委員は毎日、朝、昼、清掃の時間に委員会活動を行っています。

各教室では、電子黒板やプロジェクターとスクリーンを活用して視聴しました。

1年生校外学習(さんぶの森公園「秋をみつけよう!」)

10月24日(金)1年生がさんぶの森へ校外学習に行きました。

生活科の学習「秋をみつけよう」の一環として、自分の身の回りにはどのような「秋」があるのか、探してきました。

さんぶの森では、落ち葉やどんぐりなどを拾い、自分の身の回りにある秋を感じとる体験をしてきました。

学校に帰ってきた子ども達の手には、お土産としてたくさんのどんぐりがありました。

また、アスレチックもあるので、元気いっぱい友達と仲良く遊ぶこともできました。

学校にはない遊具ばかりでとても楽しかったようです。

特に人気だったのでロング滑り台だったそうです。

これからは拾ったどんぐりを使って、飾りやおもちゃなどを作ります。

どんな飾りやおもちゃができるか楽しみです。

保護者の皆様、お弁当の準備など御協力ありがとうございました。

近隣大学看護学部の学生が実習生として来校!

近隣大学看護学部から公衆衛生看護学実習生として、10月23日(木)・24日(金)の2日間、2名の学生が実習を行いました。

2名は将来、看護師を目指しているとのことでした。

校長からの講話では、食物アレルギーに対する配慮点や感染症への対応、昔の学校と変わってきているところなどを話しました。

養護教諭からは保健指導について学びました。

2日間ですが、たくさんの子ども達と遊んだり触れあったりして、将来、この経験を活かし、素晴らしい看護師になってほしいと願っています。

道徳科の校内授業研究会実施

本校では、10月23日(木)に5年生の道徳科の校内授業研究会を実施しました。

講師の先生をお招きし、教師の授業力向上を目的に校内授業研究会を行いました。

「「命を大切にする」とはどういうことなのだろうか。」というテーマで授業を行いました。

子ども達は、自分の考えを一人一台端末を使って入力すると、学級全員の考えが、直ぐに電子黒板に表示れました。

子ども達それぞれの端末からも学級全員の意見を見ることができました。

その後、グループ別に自分の考えを共有し、考えの相違点を整理し色分けをしました。

全体の場では、なぜその考えが出たのか理由を発表する場面もありました。

最後に「命を大切にする」とはどういうことか。

ここでワークシートに記入し、発表しました。

子ども達からは、

「(親の子どもを思う気持ちの強さを知り)自分を大切にする」

「命は自分だけのものではない」

「人を傷つけない」

などという意見が出てきました。

4年生校外学習(千葉市科学館 千葉県庁)

10月21日(火)4年生が千葉市科学館と千葉県庁へ校外学習に行きました。

千葉市科学館では、理科の学習としてプラネタリウムで満点の星空を見て楽しんだり、私たちの暮らしを支える産業などで使われている技術や資源探査をテーマにしたフロアで不思議な体験をしたりすることができました。

フロアごとにテーマが分かれており、宇宙や地球、自然などスケールの大きな科学をテーマにしたフロアや宇宙や地球、自然などスケールの大きな科学をテーマにしたフロアなどがあり、とても充実した時間を過ごすことができました。

千葉県庁では、県庁の方から説明を受けた後、実際に使われている議場に案内していただきました。

「議会とは何なのか」、「議会の仕組みはどのようになっているのか」など、普段ではなかなか触れることのないお話を聞くことができました。

今回の校外学習で理科の学習や千葉県の産業や文化などについての学びが深まったのではないでしょうか。

【千葉市科学館】

【千葉県庁】

2学期授業参観

10月16日(木)2学期の授業参観を行いました。

お子さんの学校での様子はいかがでしたでしょうか。

緊張した雰囲気で、いつもとは違った様子も見られたのではないでしょうか。

1年生は学校にもすっかり慣れて、発表したり友達の意見を聞いたりと落ち着いた様子で授業に取り組むことができていました。

6年生は修学旅行前にぴったりの道徳「修学旅行の夜に」の授業でした。

「どうしたら楽しい思い出になるのか」「どのように周りと協力すればよいか」を考える学習で、修学旅行当日の自分の行動に活きるのではないでしょうか。

たくさんの保護者の皆様方、御参観をいただき、ありがとうございました。

1年生の授業の様子

3年生の授業の様子

6年生の授業の様子

読書活動「蓮沼小の100冊」

本校では、朝読書の時間や昼休みの本の貸し出し等で、児童が継続的に本に親しむ機会を設けています。

山武市立図書館から出されている読書通帳を活用し、読んだ本が50冊になったら教頭から、100冊になったら校長から「スタンプを押してもらえる」または「キラキラシール」を張ってもらえることになっています。

児童は、本を100冊読むことを目標にしています。

「50冊になった」「100冊読みました」と笑顔で職員室に来て読書通帳を差し出す児童が出てきています。

【朝読書】

【読書通帳】

山武郡市陸上競技大会

10月10日(金)山武郡市陸上競技大会に5・6年生の代表児童が参加しました。

当初8日(水)の予定でしたが、台風の影響で10日(金)に延期となりました。

今年から、山武市の小学校は部活動がなくなり、体育の授業の中での陸上練習となりました。

短い練習時間と限られた環境の中での練習でしたが、参加した児童は目標をもち、最後まで全力で競技・応援することができました。

保護者の皆様、練習から当日まで応援してくださり、ありがとうごいざいました。

参加した児童の皆さん、お疲れ様でした!!

陸上大会がんばれ集会(壮行会)

10月10日(金)の山武郡市小学校陸上競技大会に向けて、10月7日(火)に陸上大会がんばれ集会を行いました。

集会では、出場種目ごとに選手一人一人紹介がありました。

全員、名前を呼ばれると「はい!」という大きな声で力強く返事をしていました。

選手代表の誓いの言葉では、選手みんなで頑張ろうという姿勢が表れていました。

最後に、応援団を中心に全校児童が選手にエールを送りました。

大会当日は、どの選手も力一杯最後まで諦めずに競技してほしいと願っています。

【選手の紹介】

【代表児童の言葉】

【全校から選手へエール】

めだかの飼育

1年生の生活科の学習の教材として、校庭の観察池の様々な生き物と直接ふれあう時間を設け、観察と餌やりから命の大切さや思いやりの心の育成を図っています。

観察池で生まれためだかを全校児童や保護者・地域の方々が見やすいように校舎内に水槽を置き、観察できるようにしました。

飼育担当の児童が、毎日餌やりやめだかの様子を確認しています。

めだかは元気に気持ちよさそうに泳いでいます。

体力・運動能力調査実施(シャトルラン)

本校では、千葉県体力・運動能力調査を10月1日(水)から実施しています。

この調査のは、児童の体力や運動習慣、生活習慣等を把握し、学校における体育・健康等に関する指導などの改善に役立てることを目的の1つとしています。

10月3日(金)は、講堂(体育館)でシャトルランを学年ごとに実施しました。

自分の目標を決め、目標達成に向けてチャレンジしている姿に感動しました。

【シャトルラン】