大平小学校ダイアリー

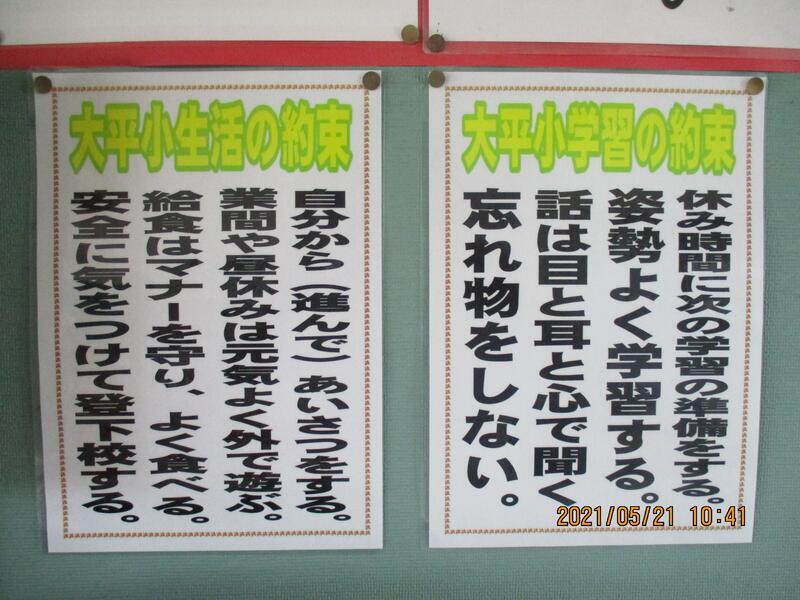

11月8日(月) 2階廊下掲示の紹介

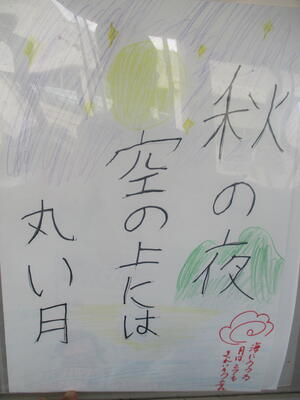

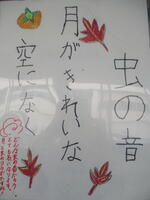

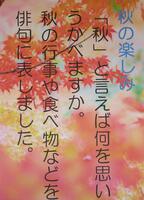

各学年の廊下掲示には、児童一人一人の作品や学習新聞、学習のまとめ等を掲示しているところです。11月現在、秋にちなんだ掲示物を廊下掲示している学年が多く、今日は、まず3・4年生が作成した俳句を紹介します。

【3年生の作品から】

【4年生の作品から】

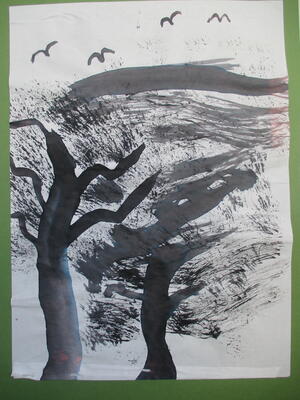

また、6年生は、『墨絵』を作成し、趣のある作品を掲示しています。

大平小学校に来た際には是非、これらの掲示を楽しんでいただければと思います。

【6年生の作品から】

【特別編】 秋の収穫について

大平小学校の敷地内には、畑として活用している一区画があります。

この畑には、サツマイモや落花生が植えられており、11月4日(金)、快晴の下、2年生と3年生による「芋ほり」と「落花生ほり」が行われました。2年生は生活科、3年生は総合的な学習として、授業の一環として「栽培」や「収穫」について体験学習を行います。

子供たちの表情からも察することができるとおり、充実した体験学習となりました。

【3年生:落花生の収穫】

【2年生:芋の収穫】

11月5日(金) 2年生算数について

算数の時間、2年生の教室からは、児童たちの大きな声が聞こえてきます・・・。

7×1=7、7×2=14、7×3=21・・・

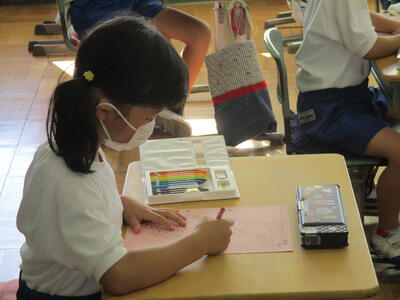

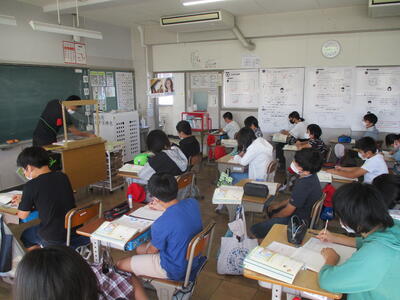

そうです、今2年生では、かけ算九九を学習しています。何度も既習事項を繰り返し復習し、テンポ良く練習していきます。今日は「7の段」まで復習した後、「8の段」に挑戦していました。

担任は、子どもたちに、カードを見せ、何度も繰り返し児童の反復練習を行います。その時には、覚えていても、しばらくすると数があやふやになったりますので、御家庭でも、ぜひ九九の暗唱をサポートしていただけたらと思います!

11月4日(木) 就学時健診を行いました。

令和4年度に大平小学校へ入学予定の子どもたちのために、就学時健診を行いました。今朝、6年生の児童が、手際よく体育館の椅子並べを手伝ってくれていました。また、本日児童は午前中4時間の学習、給食後に一斉下校でした。

午後1時、次年度入学予定の子どもたちは、保護者と共に来校し、その後、健康診断(内科・歯科)を受け、最後に発達検査を各教室で受けました。各教室では、元気の良い子どもたちの様子が見られました。

新1年生の入学を大平小学校一同楽しみにしています。

11月2日(火) 頑張っています、部活動!

ソフトバレーボール部は、11月16日(火)の山武市内球技大会に向けて、朝練習、放課後練習と決められた時間の中で練習に励んでいます。また、御家庭には、朝早くから子どもたちを学校へ送り出していただき、ありがとうございます。

金管部や和太鼓クラブについても、11月18日(木)の校内発表会に向けて、楽曲の完成に向けて、急ピッチで練習しています。「目的を持って、活動に励むことは、必ず子どもたちを成長させる」と信じて、先生たちもしっかりと子どもたちをサポートしています。

11月1日(月) 11月がスタート!

2021年も残すところ、あと2ヶ月となりました。

本日は、朝会からスタートしました。学校長からは、「今の自分を作っているのは過去の習慣の積み重ねによるものです。未来の自分を作る手段の一つが、【習慣を作る】ことであり、どんなに小さなことでもいいから何かを続けていくことが大切です。」との話がありました。

さて、今日は1年生の外国語活動についてお伝えします。小学校では、外国語(英語)の学習が、3年生から始まります。しかし、大平小学校では、1・2年生にも外国語に親しむことができるよう、教育課程を工夫して、各週で外国語活動を行っています。

【1年生外国語活動の様子】

今日は【色】の学習でした、1年生の児童は、ALTの先生の話をしっかりと聴き、反応良く答えていました。また、体を動かしながらの学習も、外国語活動の楽しみの一つです。

【特別編】 校内不審者侵入避難訓練を実施しました

昨日の5校時、不審者が学校内に侵入したことを想定した避難訓練を行いました。

【想定】

:職員玄関から来客(不審者)があり、それに気づいた職員が対応。用件や名前を正確に言わなかったため、退去を求めるものの、退去せず教頭の制止をふりきり、1年生教室前を通って東階段を上り2階教室方面へ移動していく。

【訓練】

:まず、不審者に気づいた職員が、防犯ブザー(ホイッスル)と声で不審者が来たことを知らせる。次に、職員室では、通報係・さすまたを使ってかけつける係・校内放送係などを分担し、緊急対応を取る。

各学級担任は、放送の合図により、ドアを閉め、後ろは鍵、前は机でバリケードを作る。

(今回は未実施:警察官により不審者が取り押さえられた頃、校内放送を合図に担任の指示に従って,速やかにグラウンド等へ。)

訓練では、子どもたちも、先生方の迫真の演技により、緊張感をもって教室内にバリケードを築き、不審者対応訓練を経験しました。

【さすまたを持ち距離を保ちながら不審者を誘導する職員・バリケードを築き教室内に避難した1年生児童たち】

【2年生教室・3年生教室・安全担当職員から総括】

【おまけ】

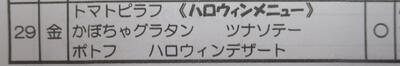

今日(10月29日)の給食は「ハロウィーンメニュー」でした。

10月29日(金) 10月の『あいさつ名人の木』について

本校では、児童が進んで気持ちよいあいさつができるようにする取り組みとして、「あいさつ名人」の認定を行っています。【※詳細は、6月4日(金)大平小の『あいさつ名人』についての記事参照。】

10月、あいさつ名人の木に、5人(1年生1人、3年生3人、6年生1人)の児童が加わりました。合計で42人のあいさつ名人の花が咲きました(4・5月に5人、6月に16人、7月に10人、9月に6人)

また、【あいさつの達人】に3名の児童が選出されています。【あいさつの達人】になるには、合計3回、先生方から、あいさつ名人の推薦を受ける必要があります。

これからも、たくさんのあいさつ名人の花が咲くことを期待しています!

【大平小学校西側階段付近に掲示:『あいさつ名人の木』】

【大平小学校職員室入り口付近に掲示:『あいさつの達人』】

10月28日(木) 思春期教室を実施しました【5年生対象】

本日の3校時、5年生を対象とした思春期教室を開きました。了徳寺大学から講師の先生をお招きし、思春期をむかえようとしている5年生児童に 以下の視点から講義をしていただきました。

〇自分のからだについて正しい知識を学ぶ。

〇自他ともに生まれてきた命を大切にする心を育てる。

〇自己肯定感を高め 、今後の 成長に生かせるようにする。

子どもたちは、講師の先生による丁寧な説明を自分のこととして捕らえ、真剣に耳を傾けていました。話を聴く姿勢がとても良く、講師の先生も、5年生の皆さんを褒めてくれていました。

学習の最後に、5年生の児童は、お礼のあいさつの中で「赤ちゃん人形をそっと腕に抱えてみると、今まで自分たちが、とても大切に育てられてきたんだなと感じました」、「そして、これからも自分の命を大切にして、生活していきたいです」と述べていました。目的を十分に達成できた思春期教室となりました。

10月27日(水) プチ鉄棒ブーム到来!?

業間の休み時間や昼休みの時間になると、大平小の児童の多くは、外遊びをしにグラウンドに駆け足で向かいます。

鉄棒は、グラウンドの東門付近に設置されていますが、ここには必ず児童達が、鉄棒遊び(練習)している姿が見られます。主に1・2年の低学年の児童で、女の子達の姿が多く見られます。

今週は天気に恵まれていない日もあり、児童の姿もいつもより少なめでしたが、体育で習った技を繰り返し行っています。低学年ですから、「つばめ」、「ふとん干し」、「こうもり」といった簡単な技(ぶら下がる技)がメインです。鉄棒が得意な児童は、高い鉄棒で「逆上がり」を見せたり、「地球周り」といった技を披露してくれます。

児童達は、手のひらに“まめ”を作りながら鉄棒を楽しんでいます。

【教育実習の先生に技を見せる児童の様子】

【左:「豚の丸焼き」ポーズ?・右:「地球周り」と「こうもり」のポーズ】

10月26日(火) 本日は10時登校でした・・・

昨日深夜からの大雨により、本日の山武郡市内小中学校の登校時間は、統一して10時からとなりました。子どもたちが登校する時間帯には、雨もやみ、混乱なく3校時から授業はスタートしました。

大雨により、池の水が溢れそうになっている様子を、昼休みに、児童が見に来たところちょうど雨が降りはじめ、急いで教室に引き返していました。体育館では、和太鼓クラブの昼練習が、元気よく行われていました。

何事もなく、教育活動が進んでいくことが一番です。

【昼休みの校庭の様子】

【昼休み和太鼓クラブの練習風景】

10月25日(月) 『家庭学習強化週間』始まる!

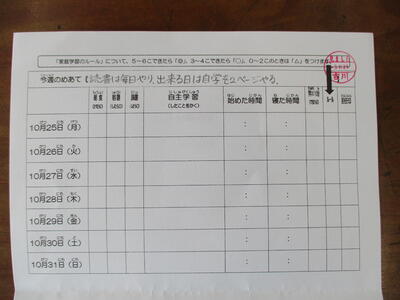

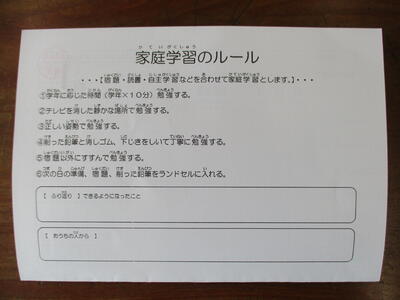

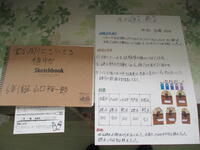

今日から、第2回目の家庭学習推進週間が始まりました。11月5日(金)までの2週間を予定しています。

この取組みの、ねらいは2つです。一つは、予習復習を行い、基礎基本的な学力を向上させること。もう一つは、家庭学習を習慣づけて、自ら学ぼうとする姿勢を養うことです。子どもたち一人一人は、自分自身の【学習のめあて】を学習カードに記入しています。保護者の方々には、子どもの立てた目標を御確認いただきますようお願いします。

学習時間の目安は、【学年×10分】です。御家庭での励ましの言葉は、子どもたちのやる気をアップさせる一助となると思います。学校においては、子どもたちの家庭学習の取組を確認し、適切にアドバイスを行いたいと思います。

【6年生5校時:理科の学習・学習カード】

【学習のめあて・学習ルールと振り返り】

※子どもたちは、2週間後に学習の振り返りを行います。また、保護者の方にも子どもの様子を書いていただく欄があります。

【特別編】 山武郡市小学校球技大会について【ソフトバレーボール】

10月23日(土)、さんぶの森中央体育館にて、山武郡市小学校球技大会が行われました。通常であれば、市内大会を勝ち進んだ上位校のみが出場できる大会ですが、本年度は、緊急事態宣言が9月末まで延長されるなどの影響により、市内全校がオープン参加できる大会となりました。

大平小学校の男女バレーボールチームは、この大会に参加し、男子は、大富小・松尾小と対戦し、女子は、成東小・松尾小と対戦しました。結果は、男女ともに僅差での負けとなりました。コロナウイルス感染症拡大により、予定していた練習試合すらできなかった本校にとっては、この試合が、絶好の良い経験となりました。

男子は全ての試合で僅差の敗北、女子はフルセットの末敗北・・・、負けることから学ぶことは、たくさんあったのではないでしょうか。

早速、今日の昼休みから、バレー部の子どもたちは、顧問の先生とともに体育館で、レシーブ練習をしている姿が見られました。

【他校の試合補助をして活躍してくれた児童たち】

【女子チーム試合の様子】

【男子チーム試合の様子】

【10月25日昼休み】

10月22日(金) 大平小学校の子どもへの支援について【ユニバーサルデザインの視点から3】

大平小学校では、「授業のユニバーサルデザイン」の考えのもと、どの子どもにも『わかる・できる』学習になるよう気を配っています。

今日は、前回の続きで「学習の焦点化」、「授業展開の構造化」の取組について説明します。教科指導において、どの子どもにも分かりやすい授業にするために、どの学年も、教員は共通した方法で授業を展開しています。

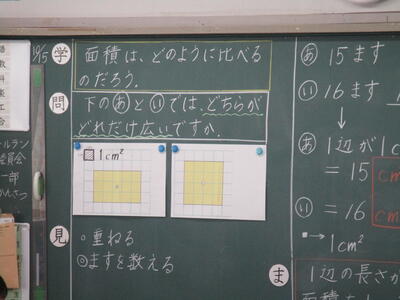

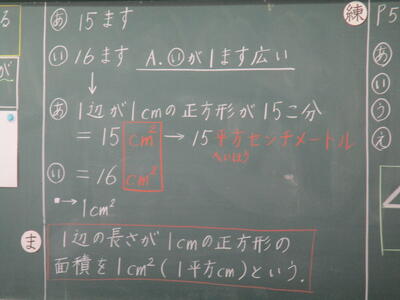

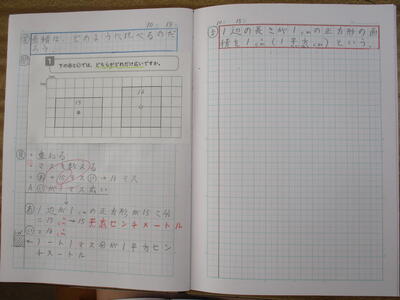

まずは、4年生の算数(面積の比較)の学習の場面です。算数は、必ず黒板の左上から板書が始まり、最初に【学】:「学習のねらい」が提示され、次いで【問】:「問い」が示されます。そして、【見】:「見とおし」学習のねらいに迫るための方法が板書されます。

【学】「学習のねらい」は、必ず黄色の枠線で囲みます。(児童は、必ず青で囲むことになっている)

黒板の中央には、子どもたちの学びにより導き出された、学習目標にせまるための手立てが書かれ、【ま】「学習のまとめ」が赤枠で囲まれます。(子どもも同様にノートにまとめる)

黒板右手には、本日習った内容を確認するための、適用問題(練習問題)が出されます。適用問題とは、授業で見いだした考え方を使って、そのまま当てはめて解決することができる問題です。教師は、子どもが基礎的・基本的な知識・技能や数学的な見方・考え方 を適用することができるようになったか、最後に評価します。

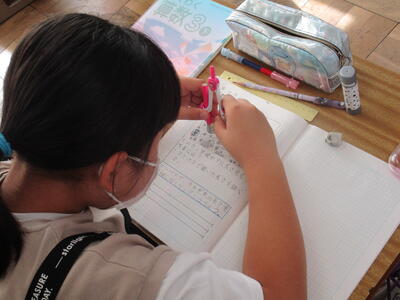

4年生の児童は、丁寧にノートをとり、ルールに従ってまとめることができています。ノートの見開きを授業1時間分として使うと、ノートまとめが綺麗に整います。

【重要】来週から、家庭学習週間が始まりますので、ぜひお子様のノートを確認していただき、普段からきちっと学習がまとめられているかを、目で見て、確認してみてはいかがでしょうか。

授業の構造化等について、述べましたが、授業形態も工夫をしています。算数においては、少人数指導担当教員が差子どものサポートを行い、チームティーチング【写真左】を行ったり、子どもの理解状況や単元の内容を鑑みて、学級そのものを分割して少人数指導【写真右】を行ったりもしています。

また、更に支援が必要な場合は、教科に関する個別の指導が行えるような体制も整えています。

10月21日(木) 1・2年生合同校外学習

天気に恵まれた1・2年生の校外学習は、坂田の池で行われました。学習の目標は、2つです。

「植物を探したり、観察したり、触れたりすることで、自然に親しみをもとう。」

「約束やマナーを守ってバスや公共施設を利用し,楽しく見学したり行動したりしよう。」

坂田の池到着後、子どもたちは説明を受け、まずは1・2年生合同の小集団でミッションをクリアする活動を行いました。ドングリをひろったり、集団で写真を撮ったり、いくつかのミッションを協力し合いながらクリアしていきました。

その後は、1学年と2学年に分かれての活動です。1年生は、木の実集め、2年生は、鬼ごっこやドッヂボールといったレクを楽しみました。思う存分、1・2年生のお友達と一緒に、秋の坂田池での一時を楽しむことができました。

10月20日(水) 5年生宿泊体験学習その2

宿泊体験学習2日目です。

1日目の活動ですっかり疲れた子どもたちは、温かいバンガロー内で、寝袋で寝て一夜を過ごしました。どの子どももぐっすりと寝ていました。朝の起床時間は、6時半です。担任の先生の声により、目覚めた子どもも多かったようです。

2日目の日程は、体験学習がメインです。午前中に、ウォールクライミング、アイロンビーズ作りを行いました。ウォールクライミングでは、ハーネスと命綱を身につけ、体育館の天井付近までのゴールを目指します。アイロンビーズ作りでは、それぞれが個性的な作品に仕上げていました。

昼食は、班ごとに、野外でお弁当を食べました。好天に恵まれ、温かい日差しのもと、子どもたちは、美味しそうにおにぎりを頬張っていました。残すは、振り返り活動と退所式のみです。2日間を思い返し、しおりに感想を書き込みました。退所式ではお礼の言葉をまとめた掲示物を所員に手渡しました。

無事学校に到着、解散する前に「宿泊体験学習を終えて、楽しく参加できましたか?」と尋ねたところ、全員手をあげて「楽しかったです!」と力強く答えてくれました。

2日目の様子は以下の写真の通りです。

【退出準備・朝食・ウォールクライミング準備】

【ウォールクライミング】

【アイロンビーズ作り・2日目昼食】

【振り返り活動・お礼の言葉・退所式】

【集合写真後帰途へ・大平小学校到着】

※キャンプファイヤーの様子やクライミング等の様子は、動画でも御覧いただけます。

10月19日(火) 5年生宿泊体験学習その1

5年生のの宿泊体験学習は、1泊2日、千葉市少年自然の家(長柄町)にて行われました。感染症予防対策を行いながらの宿泊学習でしたが、随所に子どもたちが生き生きと活動する姿が見られ、充実した学習にすることができました。

体験学習でのKeyWordは、「協力」、「全力」、「責任」です。子どもたちは、各グループリーダーを中心に行動します。また、生活班(部屋)、活動班(体験学習)、野外班(飯ごう炊飯)といった、それぞれの班で役割を担います。

「先生、次はなにをするんですか?」、「しおりを見て行動してください。」というようなやりとりもしばしばありましたが、その都度、子どもたちは、グループ毎に行動予定を確認していました。自主的に行動できるようになることは、とても大切です。この経験が、次年度の修学旅行にも生かされます。

1日目の活動は以下の写真の通りに進みました!

【朝の会・バンガロー・入所式】

【オリエンテーリング】

【1日目昼食】

【リネン準備・バンガロー前・バンガロー内】

【飯ごう炊飯準備】

【カレー作り・スープカレーに?・キャンプファイヤー】

【キャンプファイヤーレク・健康観察・部屋長会議】

思い出のアルバムについて

10月18日現在,メンテナンス中により,HPの思い出のアルバム(令和3年度版)が

保護者の方から御覧になれない状況となっております。復旧までしばらくお待ちください。

【特別編】 芸術鑑賞会にて『ドン・キホーテ』上演される!

本日は、芸術鑑賞会でした。カンパニーデラシネラさんをお呼びして、セルバンテス作の『ドン・キホーテ』を見せていただきました。感染症予防対策のため、永らく外部団体をお呼びしての活動等は控えていましたが、久々の芸術鑑賞会(学校行事)とあって、子どもたちの表情には輝きが戻っていました。

本日の演劇では、役者さんたちは、一切台詞を用いず、演技(パントマイム)と効果音のみで表現しておりました。光と影の演出も効果的で、さすがプロフェッショナルだと感じました。随所にコミカルな演技を見せてくれたので子どもたちもニコニコ顔で喜んでいました。

また、本日は保護者の方々にも参加いただきました、ありがとうございました。

※子どもたちが演技を見る様子を動画でも御覧いただけます。

10月18日(月) 大平小学校の子どもへの支援について【ユニバーサルデザインの視点から2】

大平小学校では、「授業のユニバーサルデザイン」の考えのもと、『学びやすい教室環境や学習環境の整備』、『学習や行動のルールの明示』、『指示・説明のわかりやすさや見通しの持ちやすさ』、『特性や学習速度に対応した複数の学習方法や教材』等に気を配っています。

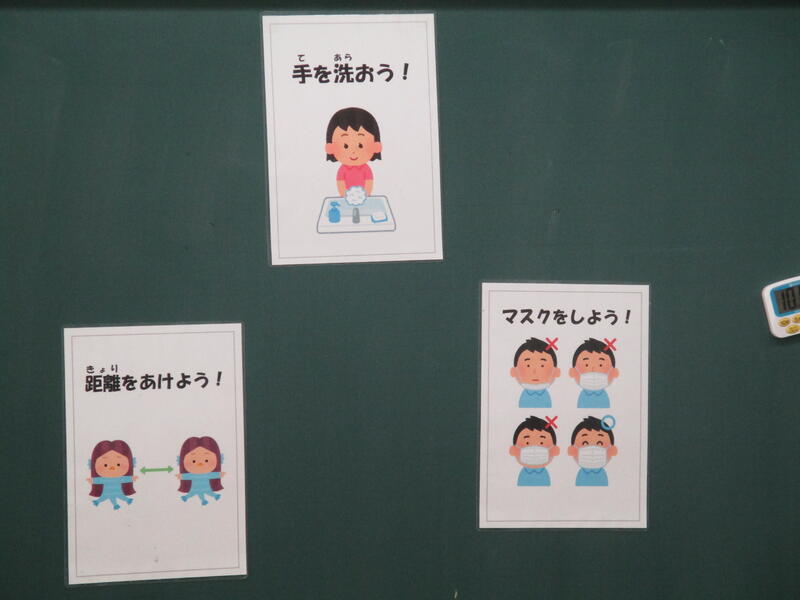

前回からの続きで、今日は「学習や行動のルール明示」についてお伝えします。低学年は特に個人個人の発達状況が異なっているので、言葉だけでは伝わらないことが多々あります。従って教室内には、整理整頓や子どもの活動、導線などを考慮し、状況理解ができるよう、ルールを明示しています。

授業においても同様です。1年生の教室内ですが、活動の見通しが持てるよう1日の学習活動の流れが示してあります。また、算数の授業の場面ですが、黒板には問題(絵で状況を表している)が提示され、手元には数の動きが分かるよう(算数セットから)教具を用いて、増やしたり減らしたりして回答を求めます。このとき、子どもたちには、活動時間を意識させるためタイマーを使って活動時間を提示します。

こうした工夫は、どの学年の学級担任も心掛けており、「どの児童にも分かる・できる」授業となるよう日々の教材研究を行っています。【つづく】

【特別編】 大平小学校部活動の様子について

緊急事態宣言の期間が明けて、大平小学校では部活動が再開されています。部活動は、ソフトバレーボールと金管部です。ソフトバレーボール部は、山武郡市球技大会(オープン参加・10月23日予定)に出場するために、練習に取り組んでいます。また、金管部は、曲目を完成させるために金管楽器を、リコーダーに持ちかえ、練習に取り組んでいます。

それぞれ大会や発表会が控えており、ソフトバレー部は、山武市内大会が最終の大会(11月中旬)となります。金管部は、11月18日の校内での発表会に向けて、曲の完成を急いでいます。

【金管部パート練習の風景】

【バレー部体育館練習と外練習】

※【校内の様子】にソフトバレー部による体育館練習を動画にアップしました。

思い出のアルバムに3年生の校外学習の様子をアップしました!

ログインしていただいた後、メニュー → 思い出のアルバム → 思い出のアルバム 令和3年度 と進んでいただきますと3年生の校外学習の様子を見ることが可能です。

※思い出のアルバムを見るためには、IDとパスが必要です。学級担任をとおして御確認ください。

10月15日(金) 大平小学校の子どもへの支援について【ユニバーサルデザインの視点から】

ユニバーサルデザインとは、「年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が使いやすいように、製品や建物・環境をデザインする。」という考え方です。近年この考え方は、学校の授業等の中にも取り入れられてきています。つまり、全ての子どもにとって「分かる・できる」授業となるような様々な工夫です。

教員は、「授業のユニバーサルデザイン」の考えのもと、『学びやすい教室環境や学習環境の整備』、『学習や行動のルールの明示』、『指示・説明のわかりやすさや見通しの持ちやすさ』、『特性や学習速度に対応した複数の学習方法や教材』等に気を配っています。

では、その事例をいくつか紹介します。

まずは、教室環境です。掲示物を精選し、教室環境はシンプルに保ちます。これは学習のねらいや活動に応じた教材の提示を効果的にするためです。

【14日放課後時点での整理整頓された2年生教室内・15日朝の会での児童スピーチ場面&担任板書&生活ルール】

朝の会では、担任の伝えたい言葉を、チョークの色で強調しながら、板書しています。また、子どもたちが守るべきルールを、絵にして左脇に示しています。視覚から入る情報は、まとまった言葉よりも伝わりやすいこともあります。

左端には、現在習っている漢字の復習として、子どもがいつでも振り替えることができるように掲示しています。

教員が使用するチョークにも、ユニバーサルデザインの考え方が取り入れられでいます。このチョークは、色覚の個人差を問わず、より多くの人が色の違いを識別しやすいように作られています。板書は、毎日行われ、子どもたちが必ず目にするものです。たかがチョークと思いがちですが、とても大切な視点であると考えます。 【つづく】

10月14日(木) 3年生校外学習へ出発

3年生の校外学習は、山武市立松尾図書館と(株)スーパーセイミヤ松尾店に訪れます。今日まで社会科や総合学習で、校外学習に向けて準備を進めてきました。

学習のねらいは2つあり、一つは「見学をとおして仕事の工夫に気づいたり、疑問に感じた事をインタビューし理解を深めること。」。もう一つは「公共の場での約束やきまりを守って安全に活動すること。」です。

少々眠たそうな顔の児童もいましたが、出発式を終えて、バスに乗るために班長さんを先頭に無事出発しました。

3年生の皆さん、楽しみながらも、見学をとおして、多くのことを発見できる学習にしてください!

なお、詳しい学習の様子は、後日紹介させていただきます。

【特別編】 看護師を目指す実習生来る!

看護師を目指している大学4年生の実習生が昨日から大平小学校にきています。養護教諭からの指導を受け、子どもたちとも接してくれています。小さなケガが多く発生する時間帯である昼休みには、子どもたちの様子を注意深く見守ってくれていました。実習は今日までの2日間。学校現場において、少しでも多くの事柄を学んでいって欲しいと思います。

【左から:保健室にて、視力検査補助、2年生体育授業参観】

10月13日(水) 大平小学校の子どもへの支援について【その3心の教室相談員】

本日の紹介は、『心の教室相談員』についてです。

大平小学校では、心の教室相談員(市費)が、1週間の内、3日間(火・水・金)勤務しており、子どもの相談に乗ってくれています。相談室は、東側昇降口を入ってすぐ右手にあります。子どもが直接相談室に来て相談することは、実際に多くはありませんが、相談員は授業中や休み時間中に、校舎内やグラウンドの子どもの様子を見守ってくれています。

授業中、気になる態度や表情をしている子どもがいれば、休み時間などに、声を掛けてくれています。

子どもたちは、業間や昼休みの時間帯に、気軽に相談室に遊びに来ることもあるようです。相談室では、段ボールで工作してみたり、折り紙を折ったりすることもあるようです。相談員は、何気ない会話や遊びからも、子どもたちの状態を把握しようと努めてくれています。

心の教室相談員は、子どもの悩み相談だけでなく、家庭地域および学校連携の支援、学校の教育活動の支援等にも従事することになっています。保護者の方にも、来校していただき、相談していただくことが可能です。

10月12日(火) 大平小学校の子どもへの支援について【その2少人数指導教員】

今日は、少人数指導の教員についてお伝えします。

大平小学校では、主に算数の授業に少人数指導の教員が学習の補助に入ります。対象の学年は、1年、4・5・6年です。1年生は、小学校で初めて算数を学ぶので、支援員に加え、少人数指導の教員も学習を支えます。また、高学年になるにつれ学習内容が複雑化しますので、ここでも少人数指導教員が学習の補助に入ります。

少人数指導教員の先生は、もと教員の方で、丁寧に子どもたちを指導してくれています。担任の先生が、一斉に学習内容を指導しますが、少人数指導の教員は、机間巡視を行い、つまずいている児童の補助を行います。また、練習問題を解く際は、担任と共に課題の丸つけや解説を個別に行います。

【左から:1年生算数eライブラリー活用、4年生算数机間巡視、6年生算数丸つけ&個別指導】

前回の記事にも書いたことですが、小規模校に教員配置には限りがあるため、市費講師の配置は、よりきめ細やかな指導が可能となるため、学校にとって大きな戦力です。このような体制で算数の指導を支えています。

【特別編】 5年1組教育実習生、2週間目を迎える!

先週から、大学4年生の教育実習生が、5年1組で実習に励んでいます。今週から、実習生の授業も始まる予定で、5年生の児童も楽しみにしています。教員を目指す実習生の先生の頑張りに期待したいところです。どうぞ保護者の皆様の御理解を賜りますようお願いいたします。

【5年生朝の会の様子から】

10月11日(月) 大平小学校の子どもへの支援について【その1支援員】

学校評価アンケートの中で、「特別に支援が必要な児童への配慮がなされているか。」という項目が設定されています。学校としては、様々な形で子どもたちの支援を行っていますが、これまで保護者の方々に、具体的な支援の様子をあまり伝えてこなかったという反省のもと、紹介していきたいと思います。

まずは、一番分かりやすい人的な支援についてです。大平小学校には、県費負担教職員の他に、市費による会計年度任用職員が、配置されています。子どもの生活支援を含めて総合的な支援を行う【支援員】が3人、算数の少人数指導を学級担任と共に行う【少人数指導員】が1人、そして、相談業務を行う【心の相談員】が1人、合計5人です。

どうしても学級規模の小さい小学校なので県費職員の数は限定されてしまいますが、支援を要する子どものために、どうしても必要な会計年度任用職員が、市の財政負担により手厚く配置されています。

【3人の支援員:左から1年生、2年生、3年生】※子どもを見守りながら必要に応じた支援を行います。

支援員の配置は、主に低学年です。低学年の児童は、担任の先生の話を聞き逃してしまうことがあります。また、授業中、話を聴く姿勢を保てず、集中力を切らしてしまうことも多々あります。その様な時、3人の支援員から、手厚い支援を受けられるようにしています。また、高学年であっても支援が必要な児童に対しては同様に支援員から支援を受けられるように配慮しています。

10月8日(金) 週末の児童の様子について

昨日の夜中頃、千葉県の北西部を震源として地震がありました。山武市でも震度4と大きな揺れを感じました。朝子どもたちに、「昨晩の地震、怖かったでしょう?」と尋ねましたが、ほとんどの児童は、熟睡していて、「地震があったことに気づきませんでした。」と回答していました。また、家庭でも大きな被害はないとのこと。

大平小学校も特に被害は受けませんでした。

今週から朝マラソンが始まりました。また、週末とあって、子どもたちの疲労もピークなのだと思います。週末はよく睡眠を取り、栄養を補給し、来週からの教育活動に備えて欲しいと思います。

今日は、各学年の2時間目の様子をお伝えします。※2年生は5時間目の様子です。

【1年生:体育体力測定】 【2年生:算数かけ算】

【3年生:算数少人数学級 グラウンドにて円を描く・教室での授業】 【4年生:算数】

【5年生:音楽合奏に向けて役割分担、6年生:図工子ども県展作品作り】

おまけです。

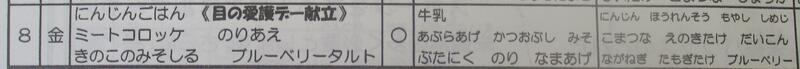

今日は【目の愛護デー(10月10日)献立】でした。見た感じは、にんじんのオレンジ色が目立つ給食でした。また、目に良いとされるアントシアニンを含むブルーベリーのタルトがデザートでした。

10月6日(水) 『朝マラソン』について

朝マラソン2日目です。昨日紹介しましたが、この活動の第一の目的は「心身の健康」です。しかし、他にも目指しているものがあります。それは「持久走に取り組むことで,心身の粘り強さや忍耐力をつけること。」と「適度な運動量を学校において確保することで,肥満傾向解消及び運動不足解消を図ること。」です。

【左から:準備運動5年生、準備運動1年生、3・4年生コース】

走ることに対して苦手意識をもっている児童は、以外と多くいると感じることがありました。また、コロナ禍により制限される活動も増え、日常生活においても外出する機会もめっきり減っている状況です。多くの児童は家の中で過ごすことが増えている状況ではないでしょうか。こうした状況を少しでも改善するには、朝マラソンは、有効な手立てであると考えます。

【左から:3・4年生コース自分のペースで走る児童・教員も一緒に走ります・体調に合わせて参加します】

「今日の走りは、昨日と比べてどうですか。」と尋ねたところ、「昨日よりも頑張りました。」、「走る距離が昨日よりも伸びました。」、「体調がよくなかったからあまり走れなかった。」と感想は様々でした。体調がよくない児童は、自分にできる範囲で、見学したり、歩いたり自分で判断して参加しています。

【左から:目標を達成した3、4年生・ムシムシ山コース・1年生終了後の様子・3年1時間目授業】

マラソンが終了した後は、急いで汗を拭き、身支度を調え、水分を補給し、1時間目の授業に間に合うようにテキパキと行動していました。

10月5日(火) 『朝マラソン』始まる!

大平小学校では、『継続的な運動週間を身につけ、心身共に健康な児童の育成』を目指して、朝マラソンを開始することとしました。10月5日(火)から10月28日(木)まで、期間を定めての実施で、毎週火、水、木曜日の午前8時10分から8時25分の間で実施します。

【左から:2年生朝マラソンの説明・2年生準備運動・4年生準備運動】

走る前は、スローテンポの曲に合わせて3分間の準備運動を行います。実際に走る時間は、7分間で、ハイテンポの曲に合わせて走ります。走るコースも学年によって違います。1・2年生は校庭のトラックコース(1周約150m)、3・4年生は校庭大回り【校舎前~サッカーゴールより外】(1周約200m)、5・6年生は校庭大回りにムシムシ山を含めた超大回りコース(1周約300m)です。

【左から:1年生スタート・5年生スタート、大回りコース、ムシムシ山コース】

【目標を達成できた児童は、帽子の色を白から赤へ変えています】

周回数の目安は、1年生から4年生は4周以上、5・6年生は3周以上としています。目標を達成できた児童は、帽子の色を白から赤にします。また、走った周回数は、毎回記録を取り自分がどれだけ走ることができたのかを、確認できるように指導しています。

【左から:2年生整理体操、1年生教室内、記録簿(山武市1周マップ)、周回数の確認】

子どもたちは、自分が定めた目標(ペースや周回数)に向かって、朝から元気よく走る姿を見せていました。

10月4日(月) 5年1組に教育実習生来る!

大平小学校の卒業生でもある教育実習の先生(現在大学4年生)が、本日5年1組に参りました。今日から4週間の実習を行います。

算数の時間では、担任の先生に加え、少人数担当の先生と教育実習の先生を合わせて3人体制で授業を行いました。実習の初日ともあって、緊張した面持ちで児童に接していましたが、徐々に慣れ、丁寧に学習指導を行いました。

教員になるための実習期間ではありますが、大平小学校の職員の一員として、他の教職員と同様に力を尽くしてもらいます。保護者の皆様には、御理解いただきますようお願いいたします。

【特別編】 その4 5年生理科の実験から

昨日(9月30日)、5年生は理科の実験を行いました。「流れる水のはたらき」という単元での学習で、川のうねりに見立てた砂の道に、実際に水を流すことで、どのような変化が起こるか観察するという実験になります。5年生の子どもたちは、実験の前に予想を立てて、この実験に臨んでいます。

いざ実験で水を流してみると「予想通り」「予想と違っていた」「このような点に気づいた」等様々な反応を見せていました。実験終了後は、観察から分かったことについて意見を出し合い、「流れる水のはたらき」につての結論をまとめていきます。子どもたちの学びが、少しでも「深い」ものとなるよう、工夫して学習活動を行っています。

【特別編】 その3 4年生音楽の授業&わくわくタイムの様子から

4年生は、何にでも一生懸命打ち込める気質をもった児童たちが、とても多いクラスです。楽器を弾くのも一生懸命。外で遊ぶのも一生懸命です。業間休みには、男女仲良く鬼ごっこをしている姿がよく見られます。時には意見を言い合うこともありますが、素直な気持ちですぐに仲直りすることができています。

【特別編】 その2 6年生跳び箱運動から

9月の体育科の学習では、それぞれの学年が、跳び箱を行いました。各学年の発達段階に応じた技を練習しています。さすがは6年生、跳び箱運動では、動きが機敏で、スピードもあり、パワフルな動きが目立っていました。台上前転にも臆することなく次々と練習を行っていました。休み時間にも、外のタイヤを飛ぶ姿が見られました。

【特別編】 その1 1年生アサガオの種収穫

本日10月1日は、台風のため臨時休校です。これまで紹介しきれなかった活動を写真と共に紹介します。

まずは、1年生のアサガオの収穫についてです。夏休みが明けてすぐに種の収穫を行いました。

担任の先生から種の収穫の仕方を教わり、1年生の児童たちは、楽しそうに収穫をしていました。あいにくこの日は風が強かったので、持っているビニール袋を飛ばされないように押さえながらの活動でした。個々で収穫した種は、次の新1年生へのプレゼントになります。

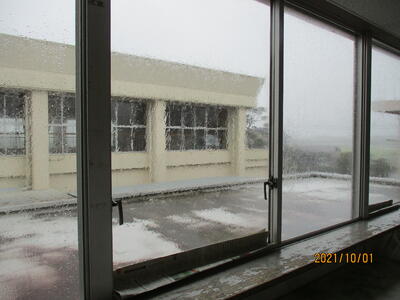

10月1日(金) 台風の影響

昨日お知らせしたとおり、本日は臨時休校です。外の様子も次第に雨風が強くなってきました。校庭の庭木が、風に煽られ、かなりザワザワとしています。校舎2階の廊下には、雨が吹き込んでくるため、窓際に新聞紙を置き補強しました。特に3年1組の前は、雨の被害が大きいことが予想されるため、他の場所よりも厚く補強しています。

【左から、午前中グラウンドの様子・5年生廊下前・3年生廊下前】

今頃、大平小っ子たちは、お家で静かに過ごしているのでしょうか?

9月30日(木) 臨時休校【10月1日(金)】のお知らせ&Teamsによるオンラインミーティン...

【重要】台風16号の接近に伴い、10月1日(金)は臨時休校となります。

現在、台風16号は、進路を北東に変えながら、関東地方沿岸部を通過する見込みとなっています。つきましては、台風接近中の不要な外出、通過後の倒木や電線等の危険な場所に近寄らないなど、お子様への御指導等についてよろしくお願いいたします。(山武市教育学習メールから抜粋)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

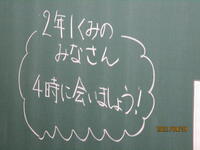

明日は臨時休校です。大平小学校の児童の皆さんは、本日、学習用タブレットを持ち帰りました。臨時休校と週休日を合わせると3連休となります。担任の先生からの連絡にもあったと思いますが、学習用タブレットを活用して、家庭学習に役立ててください!

さて、文書にてお知らせしたとおり、本日午後4時から30分にわたって、マイクロソフトのTeams(チームズ)を活用して、御家庭からオンラインミーティング(ホストは各学級担任)に参加する試みを行いました。子どもたちは、上手にタブレットを操作し、担任の先生と会話し、ミーティング出席の確認を受けていました。

今後は、やむを得ず、学校が休校になった場合、タブレットを活用したオンライン学習を行わなくてはならないことも予想されます。御家庭におかれましても、御理解と御協力をお願いいたします。

9月29日(水) スクールカウンセラーの来校について

大平小学校では、新たに【スクールカウンセラー】(以下SC)が来校する日にちを設けました。月に1度ではありますが、カウンセリングの必要性にあわせて、こどもや大人の相談にのっていただきます。次のSC来校日は、10月27日(水)となります。(詳細については、10月の学校だよりにも掲載させていただきます。)

保護者の方にもSCへ相談いただくことは可能です。お子様のことについて何か相談したいことがある場合や、些細なことでも話して(相談して)みたいことがあれば、担任を通して連絡していただければ、SCとの相談時間を予約いたします。御活用ください。

なお、SCとは別に心の相談員も毎週(火・水・金)来校しておりますので、こちらについても併せて御活用ください。

【東昇降口右手にある相談室】 【各学年児童にSCを紹介】

9月28日(火) 避難訓練を実施しました

本日、大平小学校の児童(午前中は第3学年から第6学年、午後は第1・2学年)は、避難訓練を実施しました。

【避難訓練の様子から】

写真のとおり、児童は、屋上に向けて三次避難を行っていました。本日の訓練は、地震&津波を想定しての訓練で、まずは、地震直後の一次避難(机の下)、屋外への二次避難、その後、屋上へと三次避難を行いました。

大平小学校から海までの距離は、5km弱です。海抜は、約5m、屋上までの高さは約10mなので、15m未満の津波までは避難が可能となっています。ちなみに、千葉県沖で海溝型地震が発生し、10mの津波が来ることを想定すると、大平小学校には0.5m未満の浸水が想定されています。(山武市ハザードマップより)

地震発生から、避難完了まで児童たちは、静かに素早く行動し、避難の導線を確認することができました。また、避難訓練の総括について、真剣な表情で耳を傾けていました。

※大平小学校の近くには、こども園もあり、津波など有事の際は、園児たちも大平小学校に避難することになっています。

9月27日(月) 学習の秋

秋と言えば、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、学習の秋といったところでしょうか。暑さの厳しい季節から、涼しくて過ごしやすい季節に移ろっています。学習をするには最適な季節です。各学年には、集中力も一層高めることができる教室環境がしっかりと整っています。先生方もやる気満々、後は、大平っ子たちのやる気次第です!

2学期の学習は、内容も少しずつ複雑になり学ぶ単元も多くなります。そこで大切にして欲しいことは、「聴く」ことです。「聴く」とは、理解するために「意識を向けて耳を傾ける」や「注意深く耳を傾ける」ことです。大平小学校では、話を聴く「姿勢」も含めて、日々子どもたちを指導しています。

【1時間目の授業の様子から】

【3年生:算数・少人数指導「重さの単位」2クラスに分けての授業展開】

【4年生:国語「ごんぎつね」】 【5年生:国語「たずねびと」】 【6年生:算数「割合」】

9月24日(金) 子ども県展に向けて

大平小学校では、1年生から6年生の児童が、子ども県展に向けた絵画を作成中です。図工の時間の中で、子どもたちは、自分の描きたいモチーフを決めて、主に水彩画で表現しています。

本日は、秋晴れのもと、6校時に、6年生児童が、グラウンドから大平小学校の校舎を写生していました。構図が定まらず、何度も消しては描くことを繰り返す児童もいましたが、絵が得意な児童は、特徴を捕らえ、下絵を完成させていました。10月中の完成を目指しており、できあがりが楽しみです。

各学年の題材は、次のとおりです。1年生「くじら雲(国語科物語から)」、2年生「身近な生き物」、3年生「モチモチの木(国語科物語から)」、4年生「木・ひまわり・昆虫」、5年生「花・野菜、銀河鉄道の夜(国語科物語から)」、6年生「大平小学校の校舎」。御家庭でも、絵の進捗状況について、子どもに声かけをしてあげてください。

9月22日(水) 3年生の総合学習について

3年生の児童は、総合学習(9月21日)で「スリランカ」について学びました。山武市在住のスリランカ人講師の先生からスリランカの国について、国旗や地図、ビデオ教材などを用いて、理解を深めました。担任の先生も、スリランカの衣装に身を包み、普段とは違った雰囲気で授業を行っていました。

スリランカでは、「こんにちは、初めまして、さようなら」のあいさつを【アーユボーワン】(シンハラ語)と言うそうです。しかし【アーユボーワン】には他にも、「相手を思いやる特別な意味」も含まれているようです。それは・・・

是非、3年生の子どもたちに尋ねてみてください!

9月21日(火) 大平小の保健室(新型コロナウイルス感染症対策)について

今日は保健室の対応についてお伝えします。保健室では、ほぼ毎日何らかの症状を訴えて児童がやってきます。その多くは、けが等によるものです。特に、業間休みと昼休みの時間帯が来室の多い時間帯です。養護教諭も一人一人の状況を丁寧に聞き取り、把握し、対応しています。

現在、コロナウイルス感染症対策として、保健室をビニールシートで区切り、風邪等の症状のある児童と怪我等をした児童を対応をする場所を分けています。登校後、具合が悪くなった児童は、養護教諭から問診を受け、保護者の方と連絡を取り、早退を促しています。

保護者の方には、今後も毎朝の健康観察と学校において具合が悪くなってしまった場合の迎えについての御協力をお願いいたします。

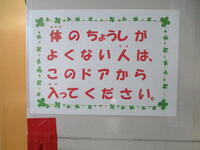

※保健室の入り口は前(怪我等対応)と後(風邪等の症状対応)に分けて対応しています

※後ろから入る部屋は、パーテーションとビニールシートで区切っています。

おまけです・・・

本日の給食は、【お月見メニュー】でした。

ウサギ型ハンバーグに、月見汁(黄色いお餅入り)、そしてお月見ゼリーでした。今夜は「中秋の名月」、しかも数年ぶりの満月となるようです。本日の夜、綺麗なお月様が見えるといいですね。

9月17日(金) 「大平っ子キャンペーン」について【その2】

以前(7月1日の記事参照)、児童会が発案した「大平っ子キャンペーン」について紹介しましたが、現状について報告します。この活動の【ねらい】は、児童が学校での生活・学習態度をよりよくするため、学習規律や生活の仕方に対する理解を深め、学ぶ基本となる「姿勢」を再確認し、「時間」を意識して学校生活を送っていこうとするものです。

毎週金曜日に、各学年は、学級担任の指導のもと取組状況を評価し、目標の達成度合いを♡の数で示すことにしています。授業中にふとした瞬間に気が抜けてしまうこともあるかもしれませんが、背筋をぴんと伸ばし、最後まで粘り強く学習に集中しきれるよう、御家庭でも意識づけと励ましの声を掛けてあげてください。

【大平小スタンダード】 【7月当初のクジャク】 【9月17日現在のクジャク】

※クジャクにたくさんのハートの羽がつくよう、大平っ子ガンバレ!

9月16日(木) 夏休みの宿題(科学工夫作品・ポスター・貯金箱等)の紹介【6年】

いよいよ6年生の作品です。作品を見ていると、「一人一人の味が出ているなぁ」というのが率直な感想です。太陽電池を使った作品から美容に関する研究、手作りの万華鏡など、6年生の個性が光る作品に仕上がっていました。

【6年生の作品】

9月15日(水) 夏休みの宿題(科学工夫作品・ポスター・貯金箱等)の紹介【5年】

5年生の作品紹介です。5年生の児童は、温和な言動が多く見られ、学級に楽しい雰囲気を作り出しています。ユニークな発想を持つ児童が多く、作品にもそれらの個性が反映されていると思います。作品の仕上がりも丁寧で、細部までしっかりと作り込んだ作品が多いと感じました。

9月14日(火) 夏休みの宿題(科学工夫作品・ポスター・貯金箱等)の紹介【4年】

本日は4年生の紹介です。4年生は、担任の先生の指導の下、自分たちの意見を活発に発表することができるクラスです。作品の傾向としては、研究論文が多く、子どもたちの視点から日常生活で疑問に思った点等を1冊のノートに、細かく丁寧にまとめている作品が目立ちました。

【4年生の作品】

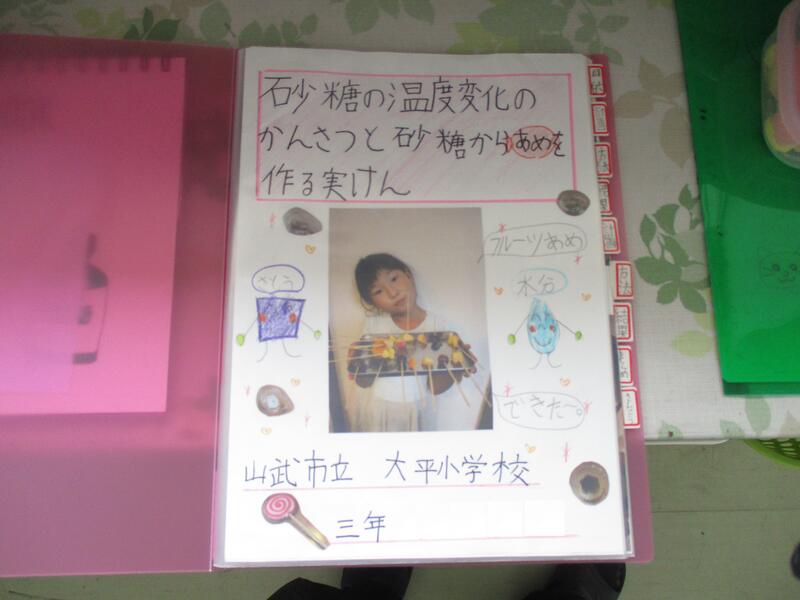

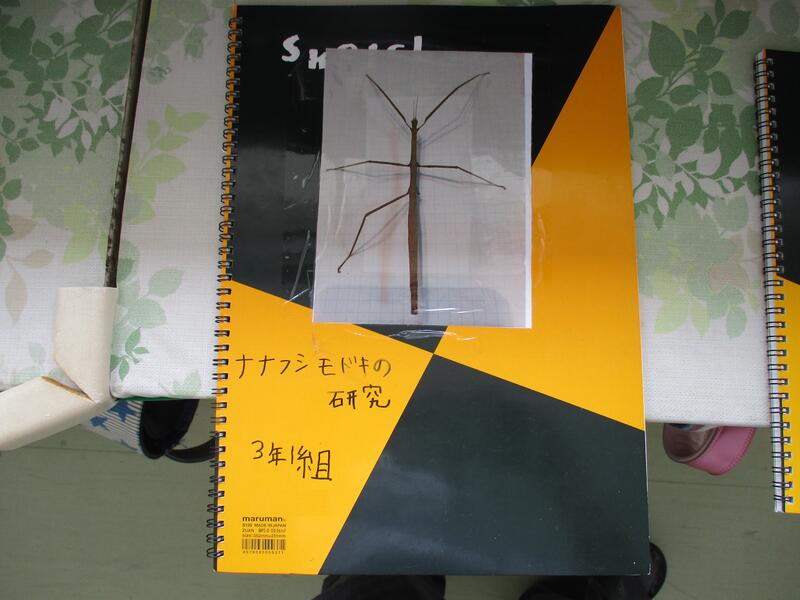

9月13日(月) 夏休みの宿題(科学工夫作品・ポスター・貯金箱等)の紹介【3年】

今日は3年生の作品紹介です。学年が上がるにつれて、作品の内容が、より複雑になったり、濃いものになったりしているので、作品を見ていているとあっという間に時間が経ってしまいます。3年生の作品は、細かいところまで丁寧に仕上げ、着色を丁寧に行ったり、研究の内容も、3年生らしい内容に仕上がっていました。