大平小学校ダイアリー

10月25日(火) 山武市球技大会の実施について

東金アリーナにて山武市球技大会が開催されました。この大会には山武市内の全小学校が、参加し、男女別の変則トーナメント形式(5チームで戦う)で試合が行われました。大平小学校の結果は、男子2勝1敗で3位、女子1勝1敗で4位の結果でした。

子どもたちは、大会に向けて練習に頑張ってきました。まずは、ソフトバレーボール部の皆さん、お疲れ様でした。そして、色々な面で応援をいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

試合を見ていると、男女共に、バレーの腕がずいぶん上達し、試合中に元気よく声を掛け合い、試合に勝つために最後まで頑張りきったと感じました。ここまで頑張って取り組んできた内容は、今後の学校生活にも活かされるものだと思います。

【試合の様子から:女子チーム】

【試合の様子から:男子チーム】

10月24日(月) 避難訓練(不審者対応)の実施について

本日の午後、「不審者が学校内に侵入」したことを想定して、避難訓練を実施しました。

【想定】

:職員玄関から来客(不審者)があり、それに気づいた職員が対応。用件や名前を正確に言わなかったため、退去を求めるものの、退去せず教頭の制止をふりきり、1年生教室前を通って東階段を上り2階教室方面へ移動していく。

【訓練】

:まず、不審者に気づいた職員が、防犯ブザー(ホイッスル)と声で不審者が来たことを知らせる。次に、職員室では、通報係・さすまたを使ってかけつける係・校内放送係などを分担し、緊急対応を取る。各学級担任は、放送の合図により、ドアを閉め、後ろは鍵、前は机でバリケードを作る。

今回の訓練では、山武市警察署員の方々の協力を得て、実際の不審者の役と逮捕する役を演じていただき、緊張感をもった訓練となりました。教職員は、不審者の動きに合わせて刺股を用いて対応しました。子どもたちは、緊張感が漂う中、教職員の指示に従い、冷静に教室内にバリケードを築き、逃げるタイミングを静かに待ちました。

子どもたちにとっても、教職員にとっても、本番さながらの不審者対応訓練となりました。

【さすまたを持ち距離を保ちながら不審者を誘導する職員・バリケードを築き教室内に避難した児童たち・訓練後警察署からの総括を受ける児童と教職員】

※提供資料:子どもを守るための3つの合い言葉について.pdf

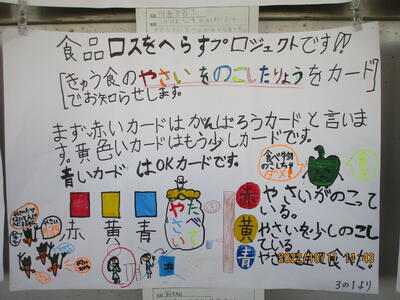

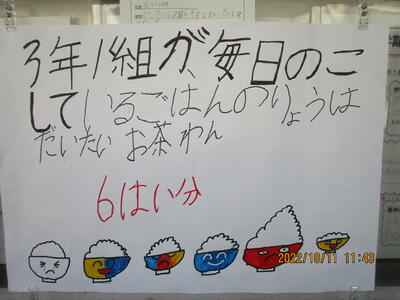

10月21日(金) 食品ロスの改善プロジェクト【3年生の取組から】その3

前回の記事からの続きです。大平小学校の3年生の児童は、総合的な学習の時間に、食品ロス改善のための学習を行い、「食品ロス」の現状を知り、実際に大平小学校でも給食の時間に「食べ残し」がかなり出てしまっていることに気がづきました。

そこで、「自分にできること」を2つ考えました。一つは、ポスターを用いて、食品ロスの現状を分かりやすく他学年の児童に伝えることです。そして、もう一つは、学校全体の給食の食べ残しを少しでも改善するために呼びかけを行うことです。

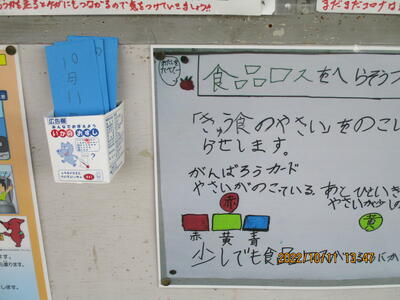

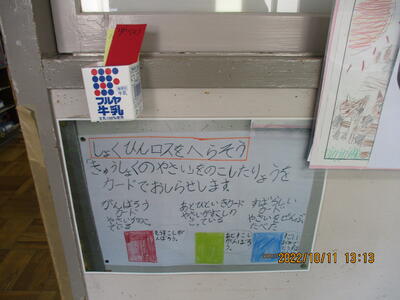

3年生の児童達は、自分たちの作成したポスターをもとに、班ごとに各学年を訪問し、食品ロスについて、具体的に説明し、今後大平小学校の食べ残しを少なくするための方法を提案しました。その方法とは、毎日の給食残菜の量を【青】【黄】【赤】の色で各学年に伝えていくことです。

残菜量は、色つきカードで、各学年に伝えられます。この他、給食室の入り口には、残菜が少ない学年を紹介する掲示物を作成しています。少しでも、「食品ロス」を減らす取組について、御家庭でも話し合ってみてはいかがでしょうか?

10月20日(木) 『業間マラソン』について

大平小学校では、『継続的な運動週間を身につけ、心身共に健康な児童の育成』を目指して、朝マラソンを開始することとしました。10月4日(火)から11月1日(火)まで、期間を定めての実施で、毎週火曜と木曜の業間休みの時間(午前10時10分から10時30分)の間で行っています。

走る前は、スローテンポの曲に合わせて3分間の準備運動を行います。実際に走る時間は、6分間で、ハイテンポの曲に合わせて走ります。走るコースも学年によって違います。1・2年生は校庭のトラックコース(1周約150m)、3・4年生は校庭大回り【校舎前~サッカーゴールより外】(1周約200m)、5・6年生は校庭大回りにムシムシ山方面を含めた超大回りコース(1周約300m)です。

周回数の目安は、1年生から4年生は4周以上、5・6年生は3周以上としています。目標を達成できた児童は、帽子の色を白から赤にします。また、走った周回数は、毎回記録を取り自分がどれだけ走ることができたのかを、確認できるように指導しています。

子どもたちは、自分が定めた目標(ペースや周回数)に向かって、秋空の元、元気よく向寒マラソンに挑戦する姿を見せていました。

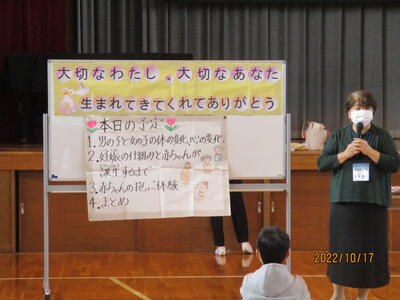

10月18日(火) 思春期教室について【5年生】

5年生の児童を対象に思春期教室を開きました。了徳寺大学から2人の先生をお招きし、思春期をむかえようとしている5年生児童に 以下の視点から講義をしていただきました。

〇自分のからだについて正しい知識を学ぶ。

〇自他ともに生まれてきた命を大切にする心を育てる。

〇自己肯定感を高め 、今後の 成長に生かせるようにする。

子どもたちは、先生方による講話に真剣に耳を傾けていました。また、話を聴く姿勢がとても良く、説明に対する反応がとても正直であったため、講師の先生方は、5年生の児童を大いに褒めてくれていました。

学習の最後に、5年生の児童は、感想の中で「赤ちゃん人形をそっと腕に抱えてみると、柔らかく、とても大切なものだと感じた」、「命を大切にして、生活していきたい」などと述べていました。

目的を十分に達成できた思春期教室となりました。

【授業の様子から】

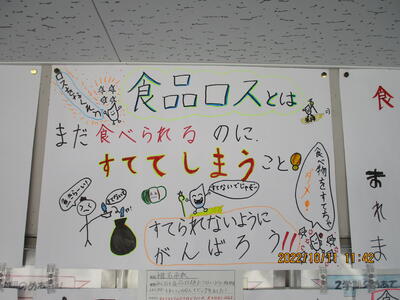

10月17日(月) 食品ロスの改善プロジェクト【3年生の取組から】その2

前回の記事からの続きですが、大平小学校の3年生の児童は、総合的な学習の時間に、食品ロス改善のための学習を行いました。3年生の子どもたちは、「食品ロス」の現状を知り、実際に大平小学校でも給食の時間に「食べ残し」がかなり出てしまっていることに気がづきました。

そして、少しでも食品ロスを減らすために、「自分にできること」を考えてみました。子どもたちが考えた方法は、「食品ロスの現状を分かりやすく他学年の児童に伝えること」と、「学校全体の給食の食べ残しを少しでも改善するために行動していくこと」としました。 (つづく)

【総合的な学習の様子:「食品ロス」の現状をポスターに!】

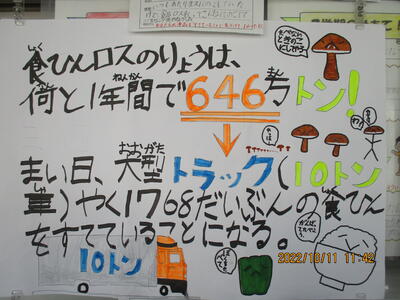

10月14日(金) 食品ロスの改善プロジェクト【3年生の取組から】その1

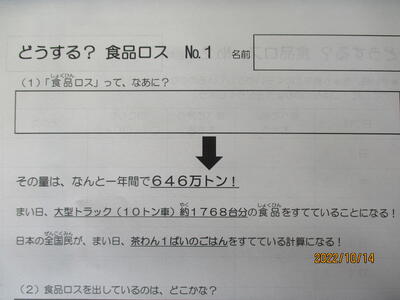

大平小学校の3年生の児童は、総合的な学習の時間に、食品ロス改善のための学習を行いました。まずはじめに、子どもたちは、担任の先生が用意した資料を通して「食品ロス」という言葉を学びました。知ってのとおり、食品ロスとは、不必要に食品を廃棄してしまうことです。

お店で売られている食品が、消費期限を過ぎると廃棄されたり、売り物として見栄えが悪いだけで廃棄されてしまったりしている現状があります。日本全体で廃棄される食品の量となると、それは、子どもたちにとって想像もつかないほどでした。食品ロスの現状を知ると3年生の児童達は驚きを隠せません。

そして、実際には自分達も給食を残していることに気づきました。少しでも食品ロスを減らすために、「自分にできることは何か?」、「学校全体でできることは何か?」を考えて、どんな取組にしていこうかと班単位で、その学習をスタートさせました。 (つづく)

【総合的な学習の様子:「どうする?食品ロス」】

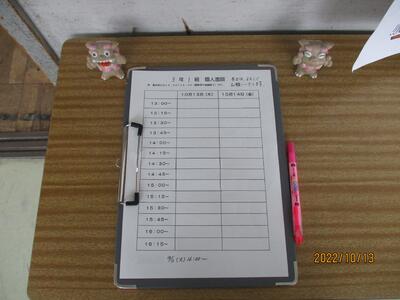

10月13日(木) 保護者面談始まる

大平小学校では、本日13日(木)と14日(金)の両日に渡り、学校と御家庭との保護者面談を行っています。

本年度から通知表が前期・後期と2回に分けての発行となりましたので、今回の面談にて前期分の通知表をお渡しすることになります。面談を通して、お子さんの成長ぶりや今後の生活・学習課題などを各学級担任からお伝えいたします。

御家庭でお困りの点や相談したいことがあれば、どうぞ遠慮無く担任や学校に御相談ください。

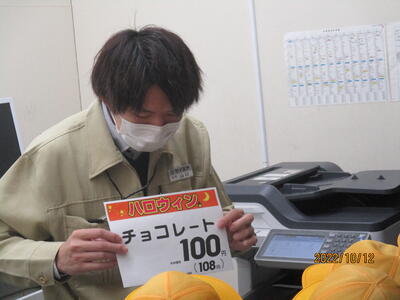

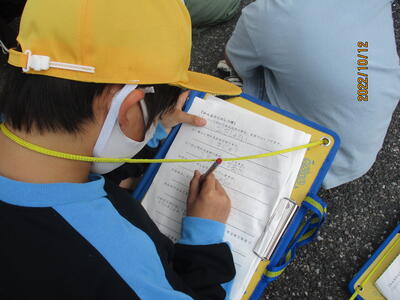

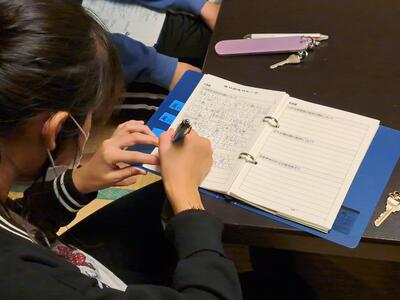

10月12日(水) 3年生社会科校外学習について

本日3年生は、山武市内にある大型スーパーに体験学習に出かけました。普段何気なく利用しているスーパーで、「働く人の工夫や努力を発見する」ことが目標です。

学習では、お店の方々がどのような仕事をしているのかを見るために、お店の裏側にまで足を踏み込み、普段見ることができない部分も立ち入らせてもらいました。子どもたちは、興味津々と店長の説明に耳を傾け、新しい発見に感動の声を上げていました。

店内の各部門を見学した後は、店長さんに準備していた質問を回答していただきました。子どもたちは、その回答をしおりに書き込んでいきました。どの児童も、しっかりとメモを取ってあり、充実した学習にすることができていました。

学習の最後は、実際に買い物をしました。お家の方とあらかじめ相談した品物を買うために、子どもたちは店内を班ごとになって見て回りました。色々と説明を受けた後の買い物であったので、普段とは見方が変わった品物探しとなったのではないでしょうか?

【体験学習の様子から】

10月7日(金) 【雨の週末】昼休みの様子から

今週末にかけて、寒い雨が降っています。水曜日はせっかくのワクワクタイムが中止となり、昨日(木曜)、今日(金曜)も昼休みは雨により外遊びができませんでした。

このような日は、各学年の子どもたちは、自分の教室で友だちと話したり、先生と話したり、図書室に行って本を読んだりと様々な過ごし方をしています。また、タブレットを使って他ピングの練習等をする子どもも増えています。

【昼休みの様子から:各教室の様子】

10月5日(水) 山武郡市球技大会にて

大平小学校バレー部の児童は、山武郡市球技大会に参加してきました。場所は、さんむの森体育館です。参加した児童は、4年生から6年生までのバレー部に所属する児童で、選抜されたメンバーでの参加でした。

男子チームは、3試合行い1勝2敗。女子チームは、2試合行い残念ながら2敗、惜敗でした。男女共に競り合いに負けて、ゲームをものにできなかったといった反省点がありました。試合が終わった後のミーティングでは、次の市内大会では、もっと積極的にプレイしたい等、前向きな意見が出されていました。

御家庭におかれましては、朝早くから、子どもたちを送り出していただきありがとうございました。引き続き部活動は行います。子どもたちの次に向けて頑張ろうとする姿勢を大切にしていきたいと思います。

【大会の様子から】

10月4日(火) 1年生と2年生の校外学習について

1年生と2年生の児童は、校外学習として、千葉市動物公園を訪れました。大まかな行程ですが、以下の通りです。バスで学校出発 → モノレール千城台駅で降車 → モノレールに乗って千葉市動物公園へ → 動物公園では1・2年生の混合グループで班別活動 → 昼食 → バスに乗って学校へ帰着

今回の校外学習のねらいは2つあります。一つは、「動物の観察や触れあいを通して親しみをもつ」こと、もう一つは「約束やマナーを守り公共機関や施設を利用し、楽しく見学する」ことです。

子どもたちの様子を見ていただければ、この2つの目的を十分に達成できたことが、お分かりいただけるかと思います。

【子どもたちの様子から】

10月3日(月) 9月のあいさつ名人について

本校では、児童が進んで気持ちよいあいさつができるようにする取り組みとして、「あいさつ名人」の認定を行っています。【※詳細は、7月22日(金)、6月14日(金)大平小の『あいさつを広げるために』の記事参照。】

校舎西口階段付近に、「あいさつ名人」の掲示版があります。9月の「あいさつ名人」に認定された児童は、6人(1年3人・4年生3人)でした。先月の児童と合わせて49人となりました!

今後もたくさんの児童が「あいさつ名人」に認定されることを楽しみにしています。

【修学旅行9】 最後の見学地から

最後の見学場所は、大谷資料館です。ここは、古くからの石の採掘場で最深部は、地下六十メートルにもなるとのことです。色とりどりにライトアップされており、幻想的な雰囲気が感じられました。

【資料館にて】

これで全ての行程を終了しました。一路大平小学校へ、帰途につきます!

【修学旅行8】 宇都宮ギョウザを堪能

昼食は、宇都宮名物の「ギョウザ」です。焼きたての餃子はとても熱々で良い香りです。友だちと食べる修学旅行最後の昼食となります。

【宇都宮餃子館にて】

【おまけ】

【修学旅行7】 班別活動が終了!

班別活動が、無事終了しました。東照宮内は、人も多く、次から次へと、団体の客が訪れてきます。班単位でまとまって行動するのも一苦労でしたが、各班ともに班長を中心にコースを回りきり、時間内に活動することができました。

【班別活動の様子から】

【修学旅行6】日光東照宮、班別活動へ

いよいよ修学旅行も最終日。ホテルを出発し、早朝の東照宮に到着しました。ただ、混雑していて、子どもたちは、班別活動スタートを今か今かとまっていました。

全員で集合写真をとり、先生から励ましの言葉をもらい、班別活動をスタートさせました。

【班別活動前の様子から】

9月30日(金) 修学旅行【2日目】

日光は、今日も天気がよく、朝から快晴です。

六年生の児童たちも昨夜は、ぐっすりと寝ることができたようです。健康状態も良好で、朝ご飯もしっかり食べることができていました。修学旅行の最終日も、良い一日となりますように!

【朝の日光の様子から】

【朝食の様子から】

【ホテルの方へのお礼】

出発の時間まであと少し、子どもたちは、部屋の中で荷物を整え、最終点検を受けています。

【修学旅行5】代表者会議

夕食後、班の代表者による会議を行いました。今日一日を振り返って、良くできたことや反省点についてじっくりと振り返りました。代表者は、この後部屋に戻って班員に会議の内容を伝達します。

【会議の様子から】

六年生全員、怪我等もなく、体調を崩す者もいませんでした。

今日1日の旅を充実したものとすることができました。

【修学旅行4】夕食タイム

温泉を満喫した子どもたちは、一路夕食の会場へ赴きました。広々とした会場です。

ホテルの代表の方に挨拶を済ませ、ようやく夕食になりました。空腹は最上のスパイスです。お腹が空いた子どもたちは、美味しい料理を楽しみながら食べていました。

【ホテルの方への挨拶、そしていただきます!】