校長室から

6月30日 学校探検で校長室訪問!(1・2年生)

First and Second graders explorted the school.

「失礼しま~す」

元気よく、2年生が1年生の手を引いて、校長室にやってきました。

「ここは、校長室っていって、校長先生がいるんだよ」

と、廊下からは、1年生に優しく教える2年生たちの声も聞こえてきます。

みんなそれぞれ「探検バッグ」を持って、おそるおそる校長室に入ってきたので、

「みんなの教室と、校長室は、何が違いますか?」

と尋ねてみました。

すると、「狭い」「花がいっぱいある」「金庫がある!(金庫はありませんが…)」「(置き)時計がある」「ソファがある」と口々に気づいたことを話すうちに、あっという間にほぐれてきたのか、

「お客様ですから、どうぞソファにお座りください」

と促すと、ほっとしたように、足を伸ばしてのんびり。

校長室のほか、理科室や家庭科室などの特別教室や、お兄さん・お姉さんのいる上級生の教室などを探検したあと、

「時間が余ったので、また来ました~」

と2度目の校長室訪問。慣れた2回目では、校長室内のいろいろな扉を開けて、「探検」を堪能していました(笑)。

|

|

|

|

6月28日② 学校運営協議会が開かれました

School management concil meeting was held.

山武市の新教育長として着任されたばかりの内田淳一教育長にもご臨席賜り、学校運営協議会が開かれました。

4月からの3カ月間で、日向小の子どもたちの活躍ぶりや、学習面や生活面での様子のほか、広い敷地の草刈りをはじめとする環境整備の維持等、日向小が抱える課題についても共有し、様々な情報交換を行いました。

特に、話題の中心になったのは、災害時等に日向小が避難所になった場合、どう運営していくかということについてです。幸いにも、学校運営協議会の委員に、消防関係の方がいらしたので、より現実的な情報交換を行うことができました。

今後の「想定外」も含めた有事に備えて、様々なシミュレーションを行い、準備を進めていきたいと思います。

6月28日① ぬるいプール

The water in the pool is lukewarm.

連日、当たり前のように30度を超える日が続き、さぞ子どもたちも、水泳学習を喜んでいるだろうと思っていたら、今日の午後、プールに入ったばかりの5年生からは、

「ぬる~い」

という不満そうな声。さすがの暑さに、温水プールのように温まってしまったようです。それでも、コース別の学習が始まると、いつものように歓声が上がっていました。

また、当然ながら、子どもたちがプールに行っている間の教室は、蛍光灯やエアコンを切っていますので、水泳学習は節電にも一役買っています。

|

|

6月27日 梅雨明け! 植物もぐんぐん育っています

Plants are growing rapidly.

史上最短といわれる梅雨が明けました。これからますます厳しさを増す暑さも、また同時に水不足等についても心配されます。学校としても、節電・節水に心がけながら、エアコン等を上手に使い、熱中症対策を行っていきます。

一方で、低学年が植えたさつまいもや、2年生の育てている野菜たちは、順調に成長しています。今日は、2年生が、トマトやピーマンの収穫をしていました。

暑さ指数を常時計測し、状況によって運動制限をします |

朝日を浴びるさつまいも畑 |

採れた~ |

大きい~ |

6月24日 修学旅行(2日目)富士山→箱根

Sixth graders spent two energetic and productive days!

朝から晴天の2日目。旅館から河口湖越しに、富士山もようやくその姿を見せてくれました。

と、喜んでいたのもつかの間、富士山に近づくにつれ、台風のような暴風雨の中を突き進むバス。

富士山の五合目に到着した頃には、雨はやんでいたものの、冷たく激しく吹く風に、吹き飛ばされないように歩くのがやっとという状況でした。

それでも、土産物屋に入ると、「先生、黒たまごっていくらするんですか?」と、次の大涌谷での土産物屋での買い物のことも考えて、手元に残るお金を計算しながら真剣に品物選びをしていました(笑)

富士山五合目を後にしてからの大涌谷でも暴風はやまず、富士山をバックにした記念撮影は断念せざるを得ませんでしたが、次に訪れた箱根関所記念館前で、ようやく記念撮影をすることができました。

帰りのバスの中で、この2日間の振り返りをしましたが、多くの子どもたちが、1日目の班別の活動で起こったハプニングのことについて触れていました。

やはり誰かに連れて行ってもらうような活動よりも、自ら計画を立て、状況を見ながら予定を変更し、友だちと協力し合うといった活動の方が、より多くの学びがあるのだということを再認識したところです。まさに、「夢中を楽しんだ」ひとときだったのではないかと思います。

今回の修学旅行での経験を踏まえ、休み明けには、改めてこの2日間を子供たちと振り返り、今後、よりよい修学旅行にするにはどうしたらよいか、次年度に向けて改善案を検討してまいりたいと思います。

旅館からの朝の眺望 |

旅館での朝食 |

富士山五合目での買い物 |

大涌谷で暴風の中土産物屋へ… |

箱根関所前での記念撮影風景 |

関所内を見学する子どもたち |

遅めの昼食はキーマカレー |

保護者の方々がお迎えに(ありがとうございました) |

6月23日 修学旅行(1日目)鎌倉→河口湖

Sixth graders are on a two-day and one-night school trip.

6年生は、今日から一泊二日で、鎌倉・箱根へ修学旅行です。朝早い出発のため、ご家庭のご協協力により、多くの子どもたちが続々と見送りの車に乗って登校しました。

梅雨時期ではありますが、雨も降らず、炎天下でもなく、時折吹いてくる風は心地よく、修学旅行初日としては上々の気候でした。

初日の今日は、昼食をはさんで鎌倉周辺を約4時間ほど、10グループに分かれて活動しました。それぞれのグループが今日までに立ててきた計画に従って、長谷寺や銭洗弁財天、建長寺を回ったり、歴史文化交流館等の施設を訪れたりしました。昼食は、小町通りのお店へ。なぜか大手ファストフード店を選ぶグループも…(笑)

迷ってしまっては一大事ということで、予めそれぞれのグループにGPS機能付きの携帯電話を持たせていましたが、そこはさすがの6年生。そんな機器に頼ることもなく、全員無事にゴール地点の鶴岡八幡宮に到着することができました。到着できたみんなで撮影した写真は、一生の思い出になることでしょう。

鎌倉を出ると、本日の宿泊地である河口湖畔のホテルへ。晴天であれば、河口湖とともに富士山を眺めることができるホテルだったのですが、あいにくの濃霧と曇天で見ることはかないませんでした。

それでも、コロナ感染万全の和室の宴会場へ行くと、豪華な夕食が整えられていて、会場に着くやみんな口々に「すごい」。

おいしくいただいたあとは、部屋で秘密の(?)楽しい時間を過ごし、お風呂へ。

明日は、いよいよ富士山・箱根へ行く予定です。気温が今日よりも上がる予報ですので、熱中症にも気をつけて、一つでもよい思い出が作れるようにしたいと思います。

追伸:すでに「2泊したい」という声が聞こえてきます…。おやすみなさい。

6月22日 八街市の先生方による授業参観

Teachers from Yachimata City came to observe a class using ICT.

八街市内のすべての小・中学校の教務主任の先生たちが、電子黒板やタブレット端末等のICT機器を使った本校の授業を見に来られました。

従来の黒板を取り払って、すべて電子黒板にして授業を行っていることに対して、皆さんが驚かれていました。また、日向小の先生たちだけでなく、子どもたちも当たり前のようにタブレット端末を使いこなしている姿に、刺激を受けた先生方もおられたようです。

一足早く取り組んでいる本校ですが、より質の高い授業を展開することができるよう、さらに研鑽を積んでいきたいと思います。

本日参観された先生からの言葉を一部ご紹介します。

・八街市にはないソフト(コラボノート、スカイメニュー等)を有効に活用されていて、とても勉強になりました。また、黒板の代わりに電子黒板を入れて授業を行うことの良さや工夫を知ることができました。社会科の授業で行われていたように、児童が各自新聞を作成し、先生が電子黒板に映しながら評価をしている様子を見て、このように活用していくことがこれからの学習には必要だと感じました。本日は誠にありがとうございました。(小学校の先生から)

・子供たちが、あたりまえのように活動している姿が印象的でした。中学校との今後のつながり、更にこの子供たちが高校生になるころまでに、それぞれが、機器も教員も変わらなければならないとあらためて考えさせられました。本日はありがとうございました。(中学校の先生から)

|

熱心に授業を参観する先生たち

|

授業参観後、実際に電子黒板に触れてみる先生たち |

6月21日 下校時、バスを降りた後が危ない!

Be careful after getting off the bus!

日向小では、約8割の子どもたちが、スクールバスを使って通学しています。毎日、4方面から4台のバスが学校を出入りする姿は、なかなか迫力があります。

今日は、本校で千葉県通学路推進事業の第1回実践委員会が開かれました。学校運営協議会委員長の伊藤様をはじめ同委員会から川島様、北原様、山武中学校区内の小学校の教頭、山武市教育委員会、東上総教育事務所から指導主事らが集まり、本事業の趣旨等を改めて確認しながら、活発な情報交換がなされました。

とりわけ、日頃から子供たちの登下校の様子を見守っていただいている学校運営協議会の伊藤様から、

「バスが停留所で停まるたびに、後ろからすごいスピードで追い越していく車がある。今のところ、子供たちは安全に道路を渡っているようだが、今後のことを考えると何か手を打った方がよいのではないか」

という問題提起がありました。この言葉を皮切りに、「ガードレールの内側の草が生い茂っていて危ない箇所がある」「バス停で下車してから自宅までかなりの距離がある家庭があるようだ」等、様々な情報が寄せられました。

日頃から日向小の子どもたちが、地域の方々にどれだけ見守られているかを再認識するとともに、改めてスクールバス通学ならではの注意点等が浮かび上がってきました。

特に下校時、運転手以外に大人のいないバスの中で、友達と楽しい雰囲気で語り合いながらバスを降りた際に、どれだけ気持ちを切り替えて、交通安全に気を配ることができるかという点については、今後、何らかの対策を立てなければいけないということについて再確認した会でした。

|

4台のバスが児童昇降口前に並びます

|

「さようなら~」4台のバスを見送る先生たち ↑ 6月13日の下校時 |

6月20日 今年度初の水泳学習

First time learnig to swim

気温・水温ともに良好。いよいよ令和4年度の水泳学習が本格的に始まりました。今年度初めての水泳学習は、3・4・5組から開始です。

まずは水慣れからということで、水位を低くするための台を敷いた上で、先生方から水を浴びせられる中を、歩いてみたり、浮かんでみたりする遊びを行いました。

どの子たちも、楽しく水泳学習に取り組むことができました。

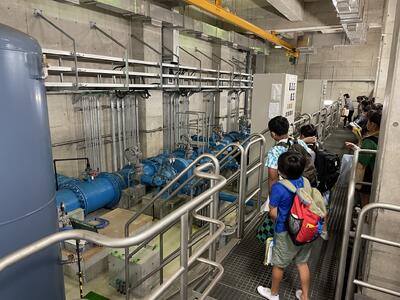

6月17日 4年生による社会科見学(浄水場・クリーンセンター)

4th graders took a social studies field trip.

4年生と一緒に、浄水場とクリーンセンターへ社会科見学に行きました。出かける前に、

「浄水場って、どんなところだと思いますか?」

という私の問いかけに、

「蛇口がいっぱいある…?」

という「予想」を立てていた子どもも、実際に行ってみて「水をつくっているところ」という説明にうなずきながら、浄水場の仕組みについて、熱心にメモしていました。

また、クリーンセンターでは、令和15年で最終処分場が終了となる見込みであることも知り、「ごみの問題を解決するために、私ができること」について、考える場もありました。

きれいになった水を送り出す水道管を見学 |

水量をコントロールするコンピュータ室も見学 |

ごみを分別する方の服装を装着 |

みんなが乗ると何kgかな? |

↑ 6月13日の下校時

↑ 6月13日の下校時