校長室から

2月20日 朝の運動

Morning Exercise

3・4・5組は、毎朝、運動場等で運動をします。今日は、2チームに分かれて、お互いの陣地に立てたコーンを倒しに行き、倒されたコーンは立て直すという、競争を行いました。

みんなで相手陣地に倒しに行こうとすると、自分の陣地のコーンがすべて倒されてしまうし、みんなで守ると、いつまでたっても相手のコーンは倒れないし…で、チームで話し合いや振り返りが自然と生まれます。

朝から、体と頭を思いっきり使う時間を過ごしています(笑)

2月17日 音楽も活動豊かに

Music has also become rich in activity.

♪ずいずいずっころばし~

2年生の教室から、歓声とともににぎやかな歌声が聞こえてきます。

コロナ対策で様々な活動に制限を余儀なくされていましたが、最近では、マスク姿は変わりませんが、ほとんどの活動がコロナ禍以前のような活動をすることができています。

また、最近の通知等にもあるように、本校でも今年度の卒業式については、教職員と卒業生は、原則としてマスクを外して実施しようと準備を進めているところです。もちろん、無理強いはしませんが、可能な限り、コロナ禍以前の ような形で実施できればと思います。

2月16日 昼休みの一コマ

A scene during lunch break

昨日よりは、いくぶんか風がやみ、あたたかい日差しの中、昼休みに元気よく運動場で遊ぶ姿が多く見られました。

最近の運動場は、鉄棒遊び・サッカー、ブランコ、すべり台、ドッヂボール、縄跳び、砂遊びその他追いかけっこをして遊んでいます。また、ほとんどの子どもたちが、「休み時間といえばサッカー」などと決めているかのように、いつもの場所・いつものメンバーで、いつもの遊びをしています。

写真は、先生方と一緒に遊んでいる場面です。

|

|

|

|

2月15日 学校運営協議会(今年度最終)

The last School Management Council meeting of the school year was held.

本校は、コミュニティスクールです。本日は、16時から15名の委員の方にお集まりいただき、学校運営協議会を開催しました。開催にあたっては、これまで山武市教育委員会子ども教育課の方々にご尽力いただき、本日は課長も駆けつけてくださいました。

最終回である今回は、昨年末に児童・保護者・教職員を対象に実施した学校評価アンケートの結果やその分析について協議するとともに、校長が提案する来年度の学校運営の指針についてご意見等を伺いました。この詳細な結果等については、近日中に、改めて本校ウェブサイトに掲載し、公表する予定です。

ここでは、一足先に、学校評価アンケートを取りまとめた校長としての所感として、未定稿ではありますが報告書の一部をご紹介します。保護者の皆様には、学校評価の実施にあたり、ご協力いただきありがとうございました。

【学校評価について】~児童・保護者・教職員アンケート結果を踏まえて~

生活面では、いじめ等についての不安が解消されつつあることに加え、ほとんどの児童が教員に対して「話を聞いてくれる」と感じているためか、学校生活に満足している児童が増えました。ただその一方で、一部の保護者からは、児童や教員の言動に対して不安や不快感の声が届いており、引き続き、本校の教職員の行動規範に掲げた「リスペクト」をもつ言動に心がける必要があると感じました。

学習面では、電子黒板をはじめ、ICT機器を利活用した授業等が日常化したためか、児童や保護者の満足度が、昨年度と比較して大幅に向上しました。また、タブレット端末の利活用により、児童が自分のペースでドリル学習を進めるだけでなく、その場で正誤を確認することができる環境も整ったことが、児童の学習に対する満足度にもつながったようです。その一方で、今年度校内で行った教員研修により、本校の全国学力・学習状況調査の結果や学習指導要領で求められている学力や授業等についての理解が深まったためか、教職員の児童の学力の習得状況等に係る評価結果がやや厳しいものになりました。これは、次年度以降の授業づくりや児童の学習評価の質の高まりにつながるものとして、むしろ前向きに受け止めているところです。

健康・体力面については、昨年度と比較し、多くの設問において肯定的な回答が増えたことは喜ばしいこととして受け止めています。しかしながら、教職員の家庭教育に対する評価は低調でした。これは、多くのご家庭で毎朝の健康チェックや「早寝・早起き・朝ごはん」等について前向きに取り組んでいただいている一方で、一部のご家庭において基本的な生活習慣等が確立していないために、毎朝の出欠確認や各種健康診断の結果に基づく治療等の督促等に係る教員の業務が余儀なくされており、その負担感によるものと考えています。本校としては、今後も粘り強く家庭教育の啓発を行ってまいりたいと思います。

情報発信や連携等については、紙媒体による手紙を廃止し、ほとんどの連絡を「さくら連絡網」を活用したメール配信にしぼったこと、本校のウェブサイト等を通じて日々の教育諸活動を発信してきたこと等が功を奏したためか、肯定的な回答が飛躍的に増えました。また、毎月配信している「学校だより」においても、毎回簡単なウェブアンケートを実施し、直近の保護者の声を踏まえて対応したり、翌月の「学校だより」を通じて学校としての見解等を示したりしたことも肯定的に受け入れられているようです。今後も、積極的に児童の姿を通して、本校の教育活動の情報発信に努めて参ります。

2月14日 千葉大学の先生をお招きして

We invited a professor from Chiba University.

本校には、スリランカからの友達をはじめ、外国から転校してきた友達が16名おり、ほとんどの学級に1名以上在籍しています。中には、日本語は日常会話程度にとどまり、英語ではなくタミル語やシンハラ語を話す子どもたちもいます。

もちろん、日本語指導教員もいるのですが、近隣の睦岡小、山武北小の3校を務しており、本校への勤務も週2日と限られています。

そのため、これまで担任は、理科や社会等の専科教員による授業が行われている時間を使って、個別に日本語等を指導してきました。

ただ、日常会話にとどまらず、知的好奇心が強く「もっと勉強したい」と願っているだろう子どもたちを前にして、言葉の壁により、指導がままならないというのは、担任としても学校としてももどかしい毎日を送ってきた一年でした。また、こうした時間を優先したために、結果的に担任の空き時間はほとんど確保できない状況でした。

こうした状況を少しでも打開しようと、千葉大学国際教養学部で教鞭をとられている小林聡子先生と佐々木綾子先生らをお招きし、本校の状況を視察していただきました。小林先生は、9月29日のJICAの方を招いた研修会にもご参加いただいた先生です。

校内の状況をご覧いただいた後、来年度、千葉大学生と日向小学校とをつないで、オンライン日本語指導教室を開設できないか、検討を進めました。

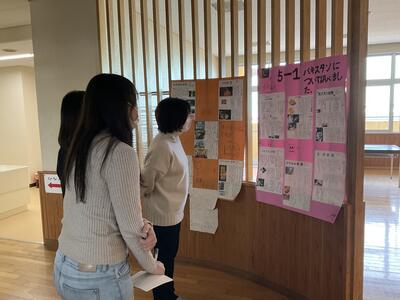

外国に関する調べ活動の成果物を視察 |

日頃の担任による取り出し指導の現状について視察 |