文字

背景

行間

校長室から

2月27日 あたたかい日

It’s a warm day.

春を思わせるようなやわらかな陽光を浴びて、花壇のパンジーたちも色とりどりの花を咲かせています。

休み時間には、冷たくてふだんあまり近寄らないのぼり棒にも集まって、よじのぼろうとする子どもたちの姿もありました。

上着を着て遊んでいた子どもたちも、いつのまにか上着を脱ぎ捨てて、ドッジボールなどの遊びに夢中になっています。

教室に戻る時間になると、いつものように一斉に移動を始めていましたが、やはり気がつく子どもはいるものです。何着も拾っては自分の身にまとい、「忘れた~」と運動場に走って戻ってくる友達に、一着ずつ渡してあげていました(笑)

そんな光景に、心も温まる一日でした。

|

|

|

|

2月24日 着々と準備が進んでいます

Preparations are steadily underway.

先日の雪や冷たい空気が、つぼみの休眠打破を進めたのでしょうか、早くも校庭の桜に花がほころび始めました。

学力検査が終わり、いよいよ本格的に6年生を送る会の準備が、各学年で着々と進められています。昨年度と同様に、今年度も、各学年の演目については、予め動画にして、当日は6年生以外の学年は、各教室の電子黒板で視聴するというスタイルで実施します。

お互いに撮影した動画を確認し合ったり、ビデオカメラを構えて、演者の立ち位置を確認したりと、舞台で演技するのとはまた違った形の準備が進められています。

6年生を送る会は、3月3日。いよいよ大詰めです。

|

|

|

|

2月22日 学力検査終了!

The academic test has been completed.

昨日から2日間にわたって学力検査を行いました。1・2年生は、国語と算数。3・4年生は、さらに理科・社会。5・6年生は、英語も加えて5教科を受験しました。

これまで朝のドリルタイムを延長して、プリント学習に取り組んだり、担任の先生や教科担当の先生から個別の指導を受けたりして、どの子も一生懸命に取り組んでいる姿が見られました。

外は、大きな霜柱ができるほど冷たい空気の2日間でしたが、教室内は熱心に問題を解く熱い時間が流れていました。

お昼の放送では、いつものように「卒業生インタビュー」ということで、6年1組と2組からそれぞれ一人ずつ放送委員によるインタビューに答える6年生の姿が、各教室の電子黒板を通じて放映されました。

ところが今日は、「明日、誕生日を迎える先生がいます。誰でしょう」というクイズコーナー?が始まったなと思ったら、突然、校長室のドアが開き、カメラPCを抱えた先生と放送委員が入ってきて、

「答えは、校長先生です。一言お願いします」

というお祝いのサプライズが。

おかげで、その後の昼休みは、あちらこちらから「校長先生、お誕生日おめでとうございま~す!」の手荒い祝福をいただき、忘れられない日になりました。ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

2月21日 昨夜の雪で雪だるま⁉

We made a snowman with last night's snow!

昨夜から日向小の周りは雪が降り、花壇のパンジーにもしっかりと積もっていました。

そんな冷たい朝を迎えた今日、いつもの朝の運動をしに運動場に出た3組の子どもたちでしたが、こらえきれずに(?)雪だるまをつくりました。

「校長先生、見に来て~ とけちゃう~」

の声に駆けつけ、パシャリ。赤くなった指先を見せる姿も誇らしげでした(笑)

|

|

2月20日 朝の運動

Morning Exercise

3・4・5組は、毎朝、運動場等で運動をします。今日は、2チームに分かれて、お互いの陣地に立てたコーンを倒しに行き、倒されたコーンは立て直すという、競争を行いました。

みんなで相手陣地に倒しに行こうとすると、自分の陣地のコーンがすべて倒されてしまうし、みんなで守ると、いつまでたっても相手のコーンは倒れないし…で、チームで話し合いや振り返りが自然と生まれます。

朝から、体と頭を思いっきり使う時間を過ごしています(笑)

2月17日 音楽も活動豊かに

Music has also become rich in activity.

♪ずいずいずっころばし~

2年生の教室から、歓声とともににぎやかな歌声が聞こえてきます。

コロナ対策で様々な活動に制限を余儀なくされていましたが、最近では、マスク姿は変わりませんが、ほとんどの活動がコロナ禍以前のような活動をすることができています。

また、最近の通知等にもあるように、本校でも今年度の卒業式については、教職員と卒業生は、原則としてマスクを外して実施しようと準備を進めているところです。もちろん、無理強いはしませんが、可能な限り、コロナ禍以前の ような形で実施できればと思います。

2月16日 昼休みの一コマ

A scene during lunch break

昨日よりは、いくぶんか風がやみ、あたたかい日差しの中、昼休みに元気よく運動場で遊ぶ姿が多く見られました。

最近の運動場は、鉄棒遊び・サッカー、ブランコ、すべり台、ドッヂボール、縄跳び、砂遊びその他追いかけっこをして遊んでいます。また、ほとんどの子どもたちが、「休み時間といえばサッカー」などと決めているかのように、いつもの場所・いつものメンバーで、いつもの遊びをしています。

写真は、先生方と一緒に遊んでいる場面です。

|

|

|

|

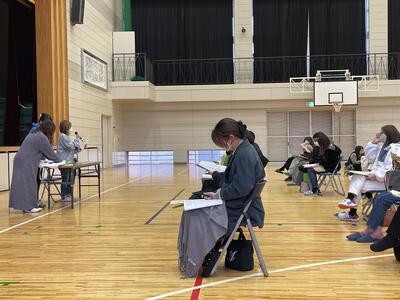

2月15日 学校運営協議会(今年度最終)

The last School Management Council meeting of the school year was held.

本校は、コミュニティスクールです。本日は、16時から15名の委員の方にお集まりいただき、学校運営協議会を開催しました。開催にあたっては、これまで山武市教育委員会子ども教育課の方々にご尽力いただき、本日は課長も駆けつけてくださいました。

最終回である今回は、昨年末に児童・保護者・教職員を対象に実施した学校評価アンケートの結果やその分析について協議するとともに、校長が提案する来年度の学校運営の指針についてご意見等を伺いました。この詳細な結果等については、近日中に、改めて本校ウェブサイトに掲載し、公表する予定です。

ここでは、一足先に、学校評価アンケートを取りまとめた校長としての所感として、未定稿ではありますが報告書の一部をご紹介します。保護者の皆様には、学校評価の実施にあたり、ご協力いただきありがとうございました。

【学校評価について】~児童・保護者・教職員アンケート結果を踏まえて~

生活面では、いじめ等についての不安が解消されつつあることに加え、ほとんどの児童が教員に対して「話を聞いてくれる」と感じているためか、学校生活に満足している児童が増えました。ただその一方で、一部の保護者からは、児童や教員の言動に対して不安や不快感の声が届いており、引き続き、本校の教職員の行動規範に掲げた「リスペクト」をもつ言動に心がける必要があると感じました。

学習面では、電子黒板をはじめ、ICT機器を利活用した授業等が日常化したためか、児童や保護者の満足度が、昨年度と比較して大幅に向上しました。また、タブレット端末の利活用により、児童が自分のペースでドリル学習を進めるだけでなく、その場で正誤を確認することができる環境も整ったことが、児童の学習に対する満足度にもつながったようです。その一方で、今年度校内で行った教員研修により、本校の全国学力・学習状況調査の結果や学習指導要領で求められている学力や授業等についての理解が深まったためか、教職員の児童の学力の習得状況等に係る評価結果がやや厳しいものになりました。これは、次年度以降の授業づくりや児童の学習評価の質の高まりにつながるものとして、むしろ前向きに受け止めているところです。

健康・体力面については、昨年度と比較し、多くの設問において肯定的な回答が増えたことは喜ばしいこととして受け止めています。しかしながら、教職員の家庭教育に対する評価は低調でした。これは、多くのご家庭で毎朝の健康チェックや「早寝・早起き・朝ごはん」等について前向きに取り組んでいただいている一方で、一部のご家庭において基本的な生活習慣等が確立していないために、毎朝の出欠確認や各種健康診断の結果に基づく治療等の督促等に係る教員の業務が余儀なくされており、その負担感によるものと考えています。本校としては、今後も粘り強く家庭教育の啓発を行ってまいりたいと思います。

情報発信や連携等については、紙媒体による手紙を廃止し、ほとんどの連絡を「さくら連絡網」を活用したメール配信にしぼったこと、本校のウェブサイト等を通じて日々の教育諸活動を発信してきたこと等が功を奏したためか、肯定的な回答が飛躍的に増えました。また、毎月配信している「学校だより」においても、毎回簡単なウェブアンケートを実施し、直近の保護者の声を踏まえて対応したり、翌月の「学校だより」を通じて学校としての見解等を示したりしたことも肯定的に受け入れられているようです。今後も、積極的に児童の姿を通して、本校の教育活動の情報発信に努めて参ります。

2月14日 千葉大学の先生をお招きして

We invited a professor from Chiba University.

本校には、スリランカからの友達をはじめ、外国から転校してきた友達が16名おり、ほとんどの学級に1名以上在籍しています。中には、日本語は日常会話程度にとどまり、英語ではなくタミル語やシンハラ語を話す子どもたちもいます。

もちろん、日本語指導教員もいるのですが、近隣の睦岡小、山武北小の3校を務しており、本校への勤務も週2日と限られています。

そのため、これまで担任は、理科や社会等の専科教員による授業が行われている時間を使って、個別に日本語等を指導してきました。

ただ、日常会話にとどまらず、知的好奇心が強く「もっと勉強したい」と願っているだろう子どもたちを前にして、言葉の壁により、指導がままならないというのは、担任としても学校としてももどかしい毎日を送ってきた一年でした。また、こうした時間を優先したために、結果的に担任の空き時間はほとんど確保できない状況でした。

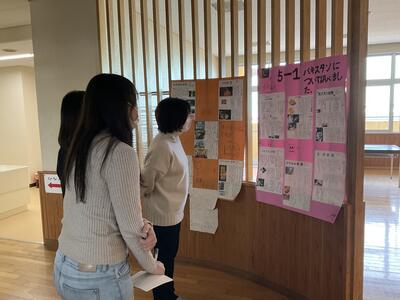

こうした状況を少しでも打開しようと、千葉大学国際教養学部で教鞭をとられている小林聡子先生と佐々木綾子先生らをお招きし、本校の状況を視察していただきました。小林先生は、9月29日のJICAの方を招いた研修会にもご参加いただいた先生です。

校内の状況をご覧いただいた後、来年度、千葉大学生と日向小学校とをつないで、オンライン日本語指導教室を開設できないか、検討を進めました。

外国に関する調べ活動の成果物を視察 |

日頃の担任による取り出し指導の現状について視察 |

2月13日 話題のChatGPT

ChatGPT is a hot topic right now.

引き続き、6年生との会食を行っています。

小学校の一番の思い出や、中学校への期待と不安、将来の夢などについて尋ねているのですが、その回答の内容もさることながら、答え方もそれぞれ個性があって、いいひとときを過ごしています。

今日は試みに、今話題のChatGPT(人工知能)に、会食に来てくれた子どもたちの名前や将来の夢を打ち込み、その場で物語を作らせるところを見せてみました。

「○○さんの夢は、将来薬剤師になることです。□□さんは、サッカー選手になるのが夢です。◇◇さんの夢は、猫カフェを開くことです。会話文を入れて、物語をつくってください」

と指示すると、ChatGPTが考え始めているかのように、しばらくカーソルが点滅します。すると、

題名:「○○さんは、将来薬剤師になることを夢見ていました」

○○さん:「私、将来は薬剤師になりたいと思っています。人の健康を守ることが大好きなので」

□□さん:「私はサッカー選手になりたいんだ。いつか世界のトップ選手になりたいんだ」

◇◇さん:「私は猫カフェを開きたいと思っています。猫と一緒に楽しい時間を過ごせるなんて、最高だと思います。」

○○さん:「みんな、将来の目標がすごいね!」

□□さん:「一緒に頑張ろう!」

と、ものの10数秒で物語がつくられたのを見て、それまでおとなしかった6年生たちから驚きの声が上がりました。

さらに、この文章を◇◇さんが「『私』なんて使わない。『オレ』って言う」と言うので、それじゃあということで、

「◇◇さんは、自分のことを「オレ」って言います」

と指示すると、すかさず、

「◇◇さんは、自分のことを「オレ」と呼ぶようになりました」

とさらに自然な会話が続いていくのを見て、またまた「オーッ」と驚きの声が上がりました。

子どもたちは、今後、こうした技術がさらに一層進む社会に出て活躍することになります。アメリカの一部の学校では、すでにAIを使用することを禁止しているようですが、アシスタントとしてうまく使いこなしていくことも大切なのではないかと思っていますが、皆さんはいかがお考えでしょうか。

2月10日 週末の靴洗い

Weekend shoe washing

3・4組では、週末になると、一週間使った自分の靴を洗うという活動を取り入れています。

最近は寒いので、バケツにお湯を入れて自分たちの靴を洗っています。異学年で仲良く一緒に靴を洗う中で、「自分のことは自分で」行う習慣を身につけています。

|

|

2月9日 たこあげを楽しむ1年生

1st graders enjoying kite flying

凧あげには絶好の風が吹きました。

先日の授業参観の際に、保護者の方が見守る中、思い思いの凧をつくっていた1年生たちが運動場に出てきて、凧あげを楽しみました。

「先生~! 見て見て~!」

強い風に引っ張られそうになりながらも、小さな手で一生懸命たこ糸を操る1年生たち。

昔から「立春の季に空に向くは養生の一つ」などと言われます。これからインフルエンザも流行する季節となりますが、凧あげをして空を見上げた子どもたちは病気知らずかもしれませんね。

2月8日 ロング昼休み

long lunch break

ロング昼休みの日は、掃除の時間もなく、ほとんどの子どもたちが運動場に出てきて、思いっきり体を動かす日です。

先生方もドッジボールに加わったり、一緒に縄跳びをしたりして体を動かします。

統合したことにより、8割以上の子どもたちが通学バスを利用して登下校をすることになり、体力の低下が懸念されていることから、意図的にこうした日を設けています。

|

|

2月7日 6年生と会食

School lunch with 6th graders

校長室で行う「校長先生との会食」が始まりました。6年生が3人ずつ校長室に来て、給食を食べたり、ちょっとした会話を楽しんだりします。

同時に、放送委員会の企画で、「お昼の放送」のコーナーの一つとして、「6年生へのインタビュー」が始まり、各教室の電子黒板を通じた生放送も始まりました。

はじめは緊張した面持ちで校長室に入り、借りてきた猫のように座っていた6年生も、インタビューの様子を見ながら給食を食べているうちに、次第にいつものような笑顔がこぼれました。その後に流れる音楽をバックに、「中学校への期待や不安」などについて尋ねたり、クラスの様子についての会話(雑談?)を楽しみました。

|

校長室にて会食…緊張? |

6年生へのインタビューを視聴 |

2月6日 全校集会

School assembly activities

昼休みの時間を使って、代表委員が進行して全校集会を行いました。

各委員会の活動の紹介や委員会からのお願いについて、プレゼンテーションソフトを使ってまとめ、Zoomを通して、オンラインで開催しました。

また、全校じゃんけん大会を行ったり、書初め大会や絵画コンクール等で入賞した子どもたちの表彰をしたりと、大忙しの昼休みとなりました。

|

発表資料を確認する委員長さんたち |

自分のタブレット端末を会議室に持ち寄りました |

2月3日 R5・学校説明会

School Information Session

来年度の入学児童保護者説明会を行いました。市教委からは通訳の方も同席し、日本語の説明では理解しづらいことについて、補足説明をしていただきました。

主に入学式に向けての準備について説明しましたが、説明会後には、お話ボランティアの保護者の方々による、読み聞かせのボランティア活動についての案内もありました。

平日の午後というお忙しい中にもかかわらず、お集まりいただきましてありがとうございました。

こうした説明会は、今回のように、平日に開催することが慣例となっており、説明会後に、算数セットなど、入学後に必要な物品購入の場も設けているのですが、今後はオンライン開催ができないか、検討していきたいと思います。

2月2日 明日は節分

Tomorrow is SETSUBUN

明日は節分です。

1年生の教室では、楽しそうに鬼のお面づくりに取り組んでいました。

さて、私たちの心の中には、どんな鬼がいるでしょう。

・何かあると、すぐに怒り出す「怒りんぼ鬼」?

・すぐに泣きだす「泣き虫鬼」?

・片づけをしない「散らかし鬼」?

豆まきをして、自分の心の中にいる鬼たちを退治していきたいですね。

心の中と言えば、保健室前に、すてきな掲示物がまた一つ増えました。

「日向小学校で、たくさんの友達と生活しているみなさんですが、一人一人は、毎日いろいろな気持ちで過ごしています。相手の気持ちを考えて、思いやりのある行動ができるみなさんでいてほしいです。イラストの友達が今、どんな気持ちでいるのか考えて、・・・の中に気持ちカードを貼ってみましょう」

という養護教諭のコメントが添えられ、目ざとく見つけた子どもたちは、さっそく真剣な顔で気持ちカードを貼っていました。

何かと「慌ただしく」、「忙しい」2月。いずれも「心が荒れる」、「心を亡くす」と書きます。

こんな時期だからこそ、自分や友達の心を見つめ、心穏やかな毎日が過ごせるといいなあと思います。

|

|

2月1日 天才?

Genius?

現在、6年生は、図工の時間を使って、将来の自分の姿を想像して、工作しています。まずは動きのある骨格を作り、その上に色を付けた紙粘土をつけていきます。

多くの子どもたちが、単色の紙粘土をつくり、将来の夢であるサッカー選手やバレーボール選手のような動きのある骨格や筋肉をつくっているなか、ひときわ目を引く色と形の人形の姿があったので、思わずパシャリ(写真右)。

大きな動きを見せる体に、様々な色の紙粘土をくっつけた人形のそばで、「これが僕」と指をさしたのは、布団をかぶって寝ている小さな人形。

よく見ると、VRゴーグルをつけて寝ています。どうやらそばにいる大きな人形は、自分がVRゴーグルを通して見ているゲームの世界のようです。

どこからこんな発想が… 。

同じキットを使って作っているからこそなのでしょうか、発想の奇抜さが目を引きました。

|

みんながそれぞれの将来の自分の姿をつくる中で… |

「僕はコレ」と指さしたのは、脇で寝ている小さな自分 |

1月30日 日向幼稚園との交流(1年生)

Exchange with Hyuga Kindergarden with 1st grade

さあ、いよいよ一年生たちにとって、本番がやってきました。時間どおりに、日向幼稚園の園児たちが日向小に到着すると、緊張感は一気に高まります。

これまで練習してきたように上手に「○○室」を説明できるか、1年生たちのドキドキとワクワクが伝わってきます。

ずらりと並ぶ幼稚園児の前で、発表原稿も持たずに堂々と説明する姿からは、もう新2年生の風格すら感じました。

終わってみて、「どうでしたか?」と尋ねると、

「100点!」

と元気よく笑顔で教室に帰っていく男の子もいました。

|

幼稚園児を迎えて対面式 |

「ここは保健室です」 |

|

お客さんたちが来る前(緊張が高まる…) |

相手の目を見てしっかり説明できました |

1月27日 昼休みの一コマ

A scene during lunch break

寒い日が続きますが、休み時間になると、学年を問わず、縄跳びや追いかけっこ、滑り台やブランコなどの遊具遊びをしに、多くの子どもたちが校庭に出てきます。

その横で、体育委員の5・6年生たちが、校庭の整備をする姿もありました。

みんなそれぞれの仕事や遊びに集中しているように見えるのですが、休み時間の終了を知らせるチャイムが鳴る数分前から、誰からともなく駆け足で教室に戻り始めます。

この光景は、年度初めの頃からずっと変わりません。

私だけが思う?、ひそかな「日向小七不思議」の一つです。

|

自然と追いかけっこが始まります |

体育委員による校庭整備 |