校長室から

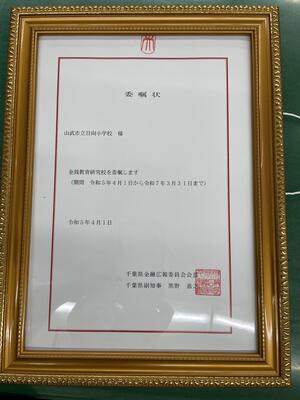

6月1日 県から金銭教育の研究校として委嘱されました

Commissioned by the prefecture as a research school for financial education

今年度から2年間にわたって、県から金銭教育研究校として委嘱されました。小学校に限らず、中学校、高等学校も、様々な「○○教育」が行われています。その数は、100を超えるとも言われます。

本校では、今回委嘱された金銭教育だけでなく、健康教育や情報教育、環境教育等にも力を入れていきます。

通常行っている国語や算数、道徳や特別活動の授業を通して、賢い消費者や生涯スポーツ等を楽しむ大人になる資質・能力を育てていくことになります。

本校でも、キャッシュレスでお小遣いをもらったり、電子決済での買い物をしたりしている子どももいるせいか、「おつり」などの感覚を持ちにくくなっているようです。

算数の問題の設定の仕方も、現代に合わせながら検討していく必要がありそうです。

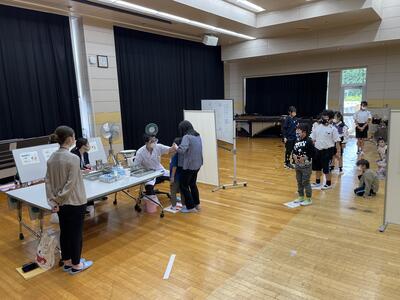

5月31日 オンライン日本語教室(教育委員会の視察)

Online Japanese language classes (Board of Education visit)

「聞こえますか?」

「あれ、こっちのプラグがつながってないのかな」

などなど、オンライン日本語教室の開設当初は、千葉大学と本校をオンラインでつなぐだけでも大騒ぎしていましたが、ようやく大人も子どもたちも機器の扱いに慣れてきました。

今回は、山武市教委の指導主事や、主に通訳をしてくださっているサジーさんも来校され、本校の取り組みを参観しました。

この取組がうまく軌道に乗れば、近隣に人材がいないという大きな課題をクリアできるということもあり、子どもたちがそれぞれのオンライン上の「先生」と楽しそうに話す姿をあたたかく見守っていただきました。

|

|

|

|

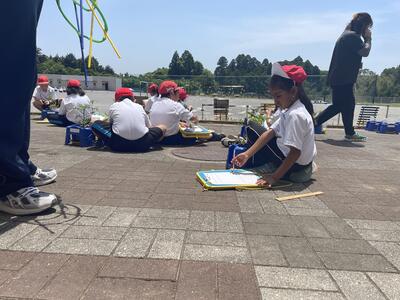

5月30日 陸上大会に向けた練習

Practice for Track and Field Meet

郡市陸上記録会まで、あと一週間。

昨年度までとは違い、朝練習や夕方遅くまでの練習をやめ、体育の時間や放課後の時間を有効に活用して効率的・効果的な練習を心がけて取り組んでいます。

スクール・サポート・スタッフ(SSS)の佐藤さんのこだわりの校庭整備により、これ以上ない環境の中で、子どもたちは、時間の許す限り、一本一本の試技に取り組んでいました。

|

|

5月29日 月例テスト(ICT機器の活用)

Monthly test (use of ICT equipment)

昨年度に引き続き、月末には、学習した基本的な内容の習得状況を確かめるため、月例テストを行います。

中学年以上の学年では、eライブラリを活用して月例テストを実施しました。これは、事前に担任が選んだ問題を選定しておき、子どもたちは、それぞれのタブレット端末で解いていくというものです。

その場で自動採点されるので、子どもたちにとってすぐに正誤がわかるだけでなく、教員の手元にもその進捗状況がリアルタイムで知らされるため、教員の負担軽減にもつながっています。

5月26日 さつまいもの苗植え(1・2年生)

Planting sweet potato seedlings

今年もまた、サツマイモの苗を植える時期がやってきました。

「畑の先生」として、伊藤さんと渡辺さんをお招きし、1・2年生が、学校の敷地内の畑に苗を植えました。秋の焼き芋パーティーを楽しみにしながら、子どもたち一人一人が楽しそうに苗を植える姿を、やさしいまなざしで見つめる畑の先生たち。

子どもたちの前では「畑の先生」ですが、実は、伊藤さんは本校の学校運営協議会の会長で、かつての日向小の卒業生という大先輩であり、渡辺さんは山武市の市議会議員という方たちです。

実はこの畑も、畑の先生たちが事前に自前のトラクターで、土づくり・畑づくりをしてくださっていたので、ふかふかの柔らかい状態になっています。

約160本の苗を、70人余の子どもたちが一斉に苗を植えて立ち去った後も、しっかり植えられているか、一つ一つ確かめてくださったのも畑の先生たちでした。

畑の先生たちのように、「子どもたちのためなら」と、二つ返事でフットワーク軽く、笑顔で本校の教育活動を支えてくださっている方々が多いのも、日向小の自慢の一つです。

|

「畑の先生」に苗やその植え方を学ぶ |

等間隔で植えられるように穴をあける作業をする |

|

さあ、みんな並んで一斉に苗を植えよう |

子どもたちが去った後、一つ一つチェックする先生たち |

5月25日 耳鼻咽喉科健診

Otorhinolaryngological Examination

花粉症の子どもたちの症状も沈静化し、また、来月からは水泳学習が始まりますので、毎年この時期に耳鼻咽喉科健診を行います。

予め、どのような健診を行うかについては、各教室で教えてもらっていますが、診察を待つ子どもたちに緊張感が走ります。今回の対象は、主に2年生と4年生でしたが、

「よろしくお願いします」

と恐る恐る言っていた子どもたちも、ほんの1分足らずの診察が終わると、ほっとしたような笑顔で教室に戻っていました(笑)。

5月24日 ロング昼休み

Long Lunch Time

昨日までの冷たい雨模様とは打って変わって、今日は、さわやかな風が吹く青天。子どもたちが楽しみにしているロング昼休みを行うことができました。

ほとんどの子どもたちが、運動場に出て、元気いっぱい遊びました。様々な学年が入り混じったドッジボールでは、ひときわ大きな歓声が上がっていました。

|

竹馬に挑戦する子どもたち |

異学年が入り混じったドッジボール |

|

遊具で遊ぶ子どもたち |

砂場で遊ぶ子どもたち |

|

ブランコで遊ぶ子どもたち |

ドッジボールで遊ぶ子どもたち2 |

5月22日 学校の定期検診

Regular checkups of school operations

子どもたちに身体測定や健康診断を行うように、学校運営についても、毎年点検が行われます。

今回は、千葉県教育庁東上総教育事務所から、所長をはじめとする職員の方々に点検していただきました。また、山武市教育委員会からも、教育長をはじめとする職員の方々においでいただきました。

半日をかけて、先生方の授業や子どもたちの様子だけでなく、数十種類にも及ぶ諸表簿や、施設環境の点検等をしていただき、ほぼ適正に処理されていることが確認されました。

授業を参観された際には、どのクラスもあたたかな雰囲気に包まれて授業に取り組む様子に感心しておられました。

また、本校の「いじめ認知システム」の体制についても、よく機能しているとお褒めの言葉も頂戴しました。

一方で、かなり改善されたとはいえ、いまだに夜遅くまで働いている先生がいるという点については、ご指導いただいたところです。

すべての先生方が元気いっぱいな笑顔で、毎日子どもたちと接することができるようにするためにも、引き続き、教職員の働き方改革を進め、子どもたちの資質・能力を向上させていきたいと思います。

|

|

|

|

5月19日 1年生がカメラを持って学校探検

1st Graders explore school with cameras

先日2年生に案内してもらった学校を、今度は、1年生だけで学校探検を行いました。

今回は、自分たちがつくった「カメラ」を携えて、気になった場所をパシャリと「撮影」しながら、校舎内の思い思いの場所を探検します。

子どもたちが紙で作ったカメラとはいえ、小さな穴が開いており、ここからのぞいて観察することで、より焦点化され、心のフィルムに焼き付きます。

教室に帰って、どんな発表会になるか、楽しみです。

支援員が心配そうに見守ります(笑) |

ご自慢のカメラです |

5月18日 野菜を育てる2年生

2nd Graders Growing vegetables

一足早く夏がやってきたかのように、暑い一日でした。

それほど気温が上がる前に、2年生が育ててきたナスやトマトの支柱立てを行いました。

生活科の授業ではありますが、算数の学習と関連させ、ものさしを当てて、何センチメートル伸びたかなどの観察も行っていました。

これらの活動は、今年度の本校の課題研究の一つである「健康教育」の一環で、今後、給食センターの栄養教諭と連携を図った授業にもつながっていきます。

|

|