校長室から

5月2日 なかよし遠足

A field trip to get to know each other

さわやかな5月の風が吹く中、全校で「なかよし遠足」に出かけました。行先は、昨年度と同様、さんぶの森公園。片道約5kmの道のりを、1年生は6年生と、2年生は5年生と、3年生は4年生とともに仲良く手をつないで歩きました。

途中出会う近隣の方々からも「行ってらしゃい」とあたたかい言葉をもらいながら、元気よく最後までみんな歩きました。

広場に着くと、代表委員の子どもたちが、これまで準備や練習をしてきたゲームなどを進行し、「1年生を迎える会」を大いに盛り上げてくれました。

コロナ前の時のように、上級生と下級生が一緒にお弁当を食べた後は、アスレチックや広場で、楽しく遊ぶことができました。

帰りは4台のバスで、あっという間に学校に到着。みんな満足の一日になりました。よいGWを!

|

風薫る5月 |

なかよく遠足 |

|

しっかりと手をつないで歩きます |

途中の木陰で水分補給しながら |

|

代表委員が1年生を一人一人紹介します |

1年生への歓迎の言葉 |

|

猛獣狩りゲーム |

早くこっちに来て! |

|

楽しく進行してくれた代表委員たち |

〇×問題で先生の取り合い |

|

楽しくて体も勝手に動き出す |

ついつい先生に甘える姿も |

|

盛り上がったじゃんけん列車 |

2年生から朝顔の種のプレゼントをもらう1年生 |

|

兄弟姉妹学年でお弁当 |

午後からはさらにパワーアップ! |

|

さまざまなアスレチックで遊ぶ |

終了時刻ぎりぎりまで遊ぶ |

5月1日 クラブ活動

Club activities

4~6年生が、第1回クラブ活動を行いました。4年生にとっては初めてのクラブ活動です。

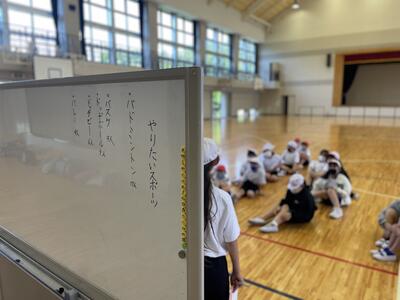

これまで各学級で希望を募り集まった各クラブで、6年生を中心にこれからのクラブ活動の内容を話し合い、さっそく活動を楽しみました。

午前中は雨模様でしたが、午後のクラブ活動の時間には、すっかり晴れて外での活動も十分に楽しむことができました。

ドッジボール |

体育館でできる活動を話し合う |

オセロなどのテーブルゲーム |

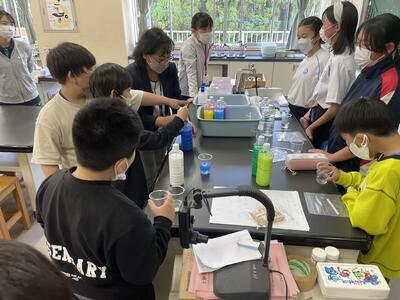

スライムづくり |

卓球を楽しむ |

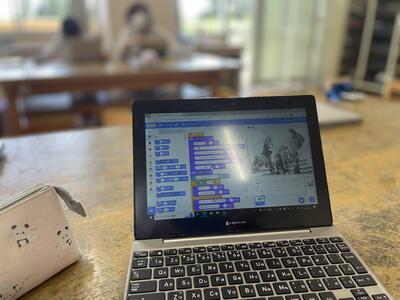

自分のPCを使ってプログラミングやイラストづくり |

4月28日 見つけた「春」をデータ化する4年生

4th-graders datamining the spring they found.

昨年度、日常的に各自のタブレット端末を活用してきた4年生が、理科の授業で日向小の周りの「春」を探していました。

もちろん子どもたちの手には、カメラ機能を起動させたタブレット端末。

「あ、カエルだ~」

の声に、一斉に駆け寄って観察しようとする子どもたち。

タブレットを片手に花壇の周りを駆け抜ける姿を見て、落としたりしないかヒヤヒヤしている私をよそに、

「もっと画質がいいといいのにな~」

などとぼやきながら写真を撮り続けていく子どもたち。

…参りました(笑)。

珍しいウラシマソウを見つけて写真を撮る |

タブレットをもって春を探す |

4月27日 ロング昼休み

Long Lunch Time

原則として、毎週水曜日に予定されているロング昼休み。ロング昼休みの日は、清掃の時間をつぶして昼休みを35分間確保します。

あいにく昨日の水曜日は雨だったため、本日に延期しました。昨日とは打って変わってさわやかな晴天の下、ほとんどの子どもたちが運動場に出て、サッカーやドッヂボール、鬼ごっこなどをして遊びました。

今年の夏は、平年より暑いという予報が出ています。今のうちから、運動をしたり、お風呂にしっかり入ったりして、汗を流す練習をしておくことが、熱中症対策にもなるようです。

水分を取り、日焼け止めクリームを塗るなどの日焼け対策も行いつつ、梅雨入り前に汗をかく習慣をつけて、お互いに暑い夏に備えましょう。

給食を しっかり食べる 1年生 |

「見て~」あっという間に上まで |

いろんな学年が入り混じってドッヂボール |

チャイムが鳴る前に遊び終えて帰る子どもたち |

4月26日 オンライン日本語教室の開設

Establishment of online Japanese language classes

山武市では現在、急増する外国人児童生徒のために、様々な取組がなされているようです。

本校にも、日本語指導が必要な子どもたちが13名います。ほとんどがスリランカやパキスタンから来日しており、多くは英語が話せず、タミル語またはシンハラ語、ウルドゥー語等を使用しています。

彼ら・彼女らが在籍する学級で、日本語で国語や算数の授業を理解するのは難しく、担任の先生たちが空き時間を利用して個別に指導にあたったり、週2回来校する日本語指導教員による取り出し指導をしたりしている状況です。

過疎・高齢化が進む地域において、外国人児童の日本語指導を充実させるにはどうしたらよいかという課題は、山武市に限らず、今後、日本中で抱える大きな課題の一つになると思います。

そこで今年度、本校では、国の「リーディングDX」事業を活用し、ICT機器を使ってオンライン日本語教室を独自に開設することとしました。

開設にあたっては、昨年度からご指導いただいている千葉大学国際教養学部の准教授・小林聡子先生を中心にご協力いただき、今日は、その学生さんたちと本校児童とのオンライン顔合わせになりました。

来週は、実際に学生さんたちにご来校いただき、子どもたちと直接交流し、今後の個別支援のためのタブレット端末をセットアップしたり、学習の見通しを持つ予定です。

みんな、新しい取り組みに、生き生きと授業に取り組んでいる姿が印象的でした。

今後も、子どもたちが、日本語を話す必要性を感じながら、楽しく日本語学習ができるように様々な工夫を行っていきたいと思います。

聞こえますか~?という問いかけに手を振って応える |

電子黒板には大学の先生や学生さんが並びます |

|

画面の前に立ち、日本語で自己紹介する子どもたち |

好きな食べ物などについて自己紹介しています |

4月25日 サンブスギの植樹体験(3年生)

Sambusugi tree planting experience(3rd grade)

市バス2台を借り、日向小から約5分ほど走らせた場所にある「日向の森」で、3年生が、サンブスギの植樹体験をしました。

これは、今年度から、山武中学校区の睦岡小・山武北小とともに、市の指定を受けた環境教育「木育(もくいく)」の一環で行っている活動の一つです。

初めてということもあり、到着するや副市長や教育長からもご挨拶をいただき、いざ森の中へ。

森のナビゲーターは、何でも知っています。

「この赤いやつは何ですか?」と子どもたちが尋ねると、「それは、マンリョウっていうんだよ」などとすぐに答えてくれます。

日向小のこんな近くに、これほど豊かで美しい自然があったんだと実感しながら、20分ほど散策をした後で、いよいよサンブスギの植樹体験へ。

千葉県農林総合研究センター森林研究所の方に、サンブスギのことや植樹の仕方を教わりながら、見よう見まねでなんとか植樹を済ませた頃には、

「この切り株が、私の目印!」

などと、最初は単なる苗木だったのが、いつのまにか「私のサンブスギ」になっていました。

副市長や教育長による挨拶 |

日向の森の散策ナビゲーターの説明を聞く |

ウグイスの声が響き渡る杉林の中を歩く3年生 |

珍しい草花や虫を見つけながら歩みを進める |

|

カエルを見つけた! |

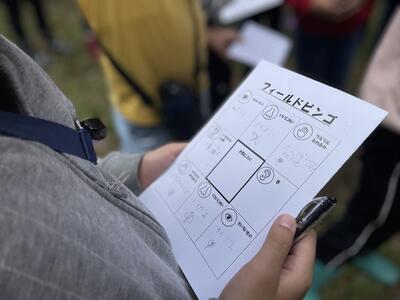

「赤いものって?」ビンゴを楽しみながら散策を進める |

杉を手にしながら植え方を学ぶ |

思い思いの場所に杉を植える |

一人一人が自分スギを植えました |

4年後にはこうなる⁉ |

4月22日 授業参観・PTA総会・学級懇談会・引き渡し訓練

Class visit, PTA general meeting, class discussion, evacuation drill

昨年度のPTA会長をはじめ、本部役員の方々のご尽力により、一年かけて新しいPTAの形を模索してきました。おかげさまで今年度から、本校のPTAは、いわゆる○○委員会制度を廃止し、行事ごとに保護者からサポーターを募るサポーター制度に変更する運びとなりました。

これにより、年度初めの学級懇談会が、役員決めの時間にとられることなく、担任による学級・学年の発達の段階に応じた経営方針や教育内容、子どもたちの様子を伝える場や、保護者同士の情報交換を行う、本来の学級懇談会の場として大きく様変わりしました。

また、PTA総会についても、予め「さくら連絡網」を活用して事前に書面表決を行っていたため、表決した内容の報告と、質疑応答や新旧PTA役員紹介のみで10数分で円滑に進めることができました。

そのため、残りの時間を使って、以下のような、今年度の学校経営方針についてお話させていただくこともできました。

〔今年度、重点的に取り組む研究テーマ〕

・国からは「リーディングDX事業」の研究指定を受け、これまで以上にICT機器を活用した実践を行う

・県からは「金融・金銭教育」の研究指定を受け、賢い消費者を育てる教育にも力を入れる

・市からは「環境教育(木育)」の研究指定を受け、サンブスギを核とした実践を系統的に行う

・食事、睡眠、運動等の生活習慣に課題を抱える本校としては、「心身の健康教育」を充実させる

このほか、昨年度も行ってきた本校独自の「いじめ認知システム」を機能させ、子どもたちにとって安心して通うことのできる学校づくりに努めることをお伝えすることができました。

お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

〔参加された保護者から(一部紹介)〕

・学級懇談会では自己紹介や話をする時間を設けていただけたことで、クラスの保護者の方々と和やかにお話しすることができました。また、日向小学校でのいじめ問題に関する取り組みの細やかさに驚きました。(略)自分自身や相手がどんな時に嬉しく思い、悲しく思うのか、「聴く」「知る」ことを日々重ねることで絆を深め、いじめの防止にも繋がるのではないかと思いました。

・まだ入学して1週間でどんな事をやってきているか、娘に毎日話を聞いているのですが、親も初めてなので、大丈夫かな?と心配でしたが、授業の様子が見れて、とても安心しました。

・例年のPTA役員決めがない分、クラスの連絡、担任の先生・保護者間とのコミュニケーションがとりやすかったと感じています(役員決めがあると勘違いして欠席している家庭もあったかと思います(苦笑)

・入学してまだ数日ですが、担任の先生がちゃんと子供達1人1人を見ていてくれるのがすごく伝わります。本日の学級懇談会もとても楽しかったです。ありがとうございました。

|

新旧PTA役員紹介 |

子どもが作ったプラカードがある座席で懇談会 |

|

保護者を待つ間、子どもたちは体育館の大画面で上映会 |

各家庭のお小遣いやゲーム状況について話し合う |

|

子どもが解いたスマホ検定を保護者もやってみる |

新入生の保護者同士の初めての懇談会 |

4月21日 交通安全教室

Traffic safety class

爽やかな風が吹く中、毎年恒例となった交通安全教室を開催しました。

山武警察署の方をお招きし、横断歩道の渡り方などを学ぶ下学年の部と自転車の乗り方・降り方などを学ぶ上学年の部に分けてご指導いただきました。

特に、4月からは自転車に乗る際のヘルメットの着用が義務付けられていますので、この機会に、どんなことを学んだのか、お子様に聞くなどして、ご家庭でも話題にしていただければと思います。

|

車の死角に入ると見えない下学年 |

横断歩道の渡り方も確認しました |

|

自転車の乗り方指導を受ける上学年 |

直接声をかけてもらいながら学びました |

4月20日 アーイボワン! ワナッカム!

Hello!

日向小学校の給食は、4月14日から始まりましたが、4月20日まではラマダン(断食月)にあたるため、ムスリムの子どもたちは、日中の給食を食べません。

そのため、学校の給食の時間には、彼ら・彼女らは、図書室で静かに本を読むことになっています。ただ、その子たちを見守る教員を確保できないため、「検食」ということで早めに給食を食べる校長が、その見守り役として図書室にいることとしています。

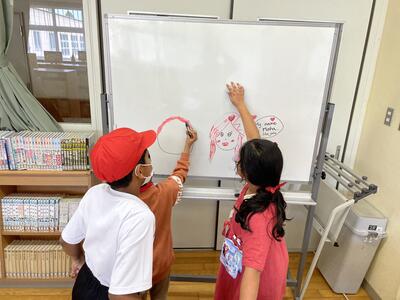

最初のうちは、どの子も、図書室の絵本などを静かに読んで過ごしていたのですが、日が経つにつれ、だんだん飽きてきたのか、図書室のホワイトボードにお絵描きなどをして過ごすようになりました。

そこで、せっかくなのでこの機会に、スリランカのタミル語やシンハラ語を教わることとしました。

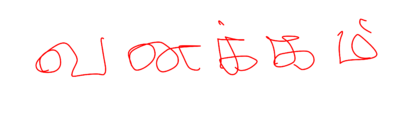

「こんにちはって、タミル語でどういうんですか?」

「ワナッカム」(私には、そう聞こえた)

「ワナッカム」と復唱してみると、とてもうれしそうな笑顔を見せ、

「そう、ワナッカム。シンハラ語では、アーイボワンって言います」

アーイボワン(これも、そう聞こえた)

さらに、「ムスリムの人同士では、……って言います」

と、「こんにちは」一つから、どんどん言葉があふれ出てきます。

そのほか、私のiPadを使って、クルアーン(おそらくコーランのこと)のページを開いて、動画に合わせて一斉に唱え始める子どもたち。

いつのまにか、見守り役だったはずの校長が教わる側になり、子どもたちがスリランカやムスリムのことについて教える「先生」になってくれています。

|

お絵描きを始める子どもたち |

iPadに書いてくれたタミル語「ワナッカム」 |

4月19日 地区児童会

District Children's association

今年度初めての地区児童会。登下校の方面が同じ子どもたちでつくる地区児童会は、6年生をはじめとする上級生が中心となって行う児童会活動です。

通学バスの中で、お互いが迷惑をかけてはいないか、日頃困っている人はいないか等について、普段通学していて思っていることを述べ合い、より安全・安心して通学できるようにするために話し合います。

今回は、初めてということで、どのグループでも、入学したばかりの1年生の自己紹介から始まりました。

1年生が、上手に自分の名前を言い、「よろしくお願いします」と最後まで言う姿をじっと見守り、しっかり言い終えると、周りの上級生からのあたたかい拍手が送られました。

昨年度の交通安全に関する研究により、家庭や地域の方々の「気をつけて」の一言が、子どもたちが自ら判断する力を高め、結果的に事故を未然に防ぐ効果があるという知見を得ましたので、今年度も引き続き、一声をかけていただきますようよろしくお願いいたします。