校長室から

6月17日 4年生による社会科見学(浄水場・クリーンセンター)

4th graders took a social studies field trip.

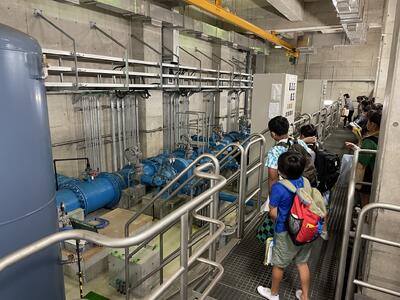

4年生と一緒に、浄水場とクリーンセンターへ社会科見学に行きました。出かける前に、

「浄水場って、どんなところだと思いますか?」

という私の問いかけに、

「蛇口がいっぱいある…?」

という「予想」を立てていた子どもも、実際に行ってみて「水をつくっているところ」という説明にうなずきながら、浄水場の仕組みについて、熱心にメモしていました。

また、クリーンセンターでは、令和15年で最終処分場が終了となる見込みであることも知り、「ごみの問題を解決するために、私ができること」について、考える場もありました。

きれいになった水を送り出す水道管を見学 |

水量をコントロールするコンピュータ室も見学 |

ごみを分別する方の服装を装着 |

みんなが乗ると何kgかな? |

6月16日 3年生による社会科見学(山武市内)

Third graders took a social studies field trip.

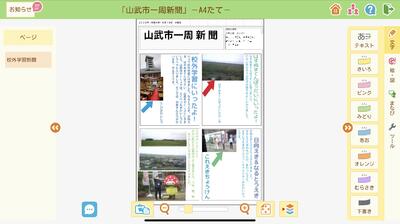

3年生が、タブレット端末を手にして、山武市内の社会科見学に出かけました。山武市の市役所や日向駅、成東駅等を訪れ、土地の様子について分かったことを、タブレット端末を使って、新聞づくりに取り組みました。

市役所では、忙しい合間を縫って、わざわざ松下市長が子どもたちのために出迎えてくれました。また、議場では市長の席にも座らせていただくなど、貴重な体験をさせていただきました。

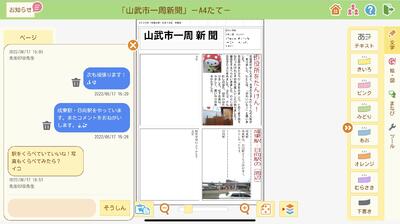

新聞づくりでは、以前ご紹介したコラボノートを使って、それぞれが調べて分かったことや気づいたことなどをまとめています。担任の生駒先生もパソコンを通じて、子どもたち一人一人とやり取りをしながら新聞づくりを進めています。

あたたかく迎え入れてくださった松下市長 |

タブレット端末を手に取材に余念がない子供たち |

コラボノートで新聞づくり |

先生とのコメントのやり取りも活発です |

6月15日 県民の日

Chiba Prefectural people's Day

今日は「千葉県民の日」で、学校はお休みです。

私は、以前勤めた小学校で校長先生としてお仕えした高柳正彦先生のご案内で、山武市や東金市の史跡巡りをしました。

日向小学校の周りには、こんなにも多くの史跡があるのかと、高柳先生の説明をお聞きしながら、改めて歴史あるこの土地の奥深さを知る機会となりました。

何気なく通り過ぎてしまいそうな道路や山道のそばにひっそりと建つ石碑一つ一つに、当時の先人の思いを馳せ、充実した県民の日を過ごすことができました。

山武市内には、まだまだ多くの文化財があります。実際に行ってみて、調べてみると、山武市をもっともっと好きになることができそうです。夏休みの自由研究にぜひ!

長光寺について説明する高柳先生 |

長光寺のしだれ桜 |

東金の薬王寺の彫刻も素晴らしい |

ご高齢とは思えぬフットワークの軽さ! |

6月14日③ 1年生も読書通帳に取り組んでいます

1st graders are also working on their Reading passbooks.

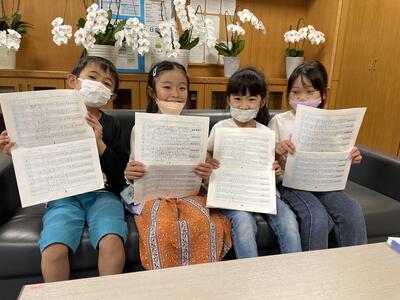

早くも読書通帳1冊(50冊分)を終えた5年生の女の子が校長室にやってきました。

また、1年生も友達4人で校長室に来てくれました。次々と、「日向読書の木」に花が咲いています。

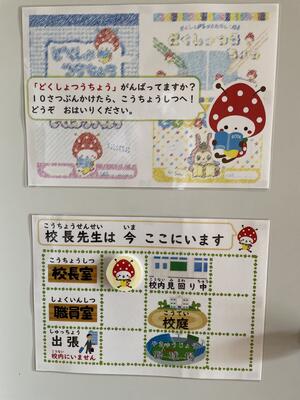

校長室のドアに校長先生の所在が分かる表を作りましたので、それを確認してドアをノックする子どもたちが増えてきました。

予想以上の頑張りに、山武市立図書館に、読書通帳の追加注文をしました…。

|

1年生の読書通帳は、記入しやすいように大型版です |

思い思いの場所に花を咲かせていく1年生たち |

5年生は早くも大きな花を咲かせてくれました |

校長室のドアには「SUNムシくん」による掲示板 |

6月14日② 交通安全教室(スケアード・ストレート)

Scared Straight

以前にもお知らせしましたが、千葉県の通学路推進事業として、本校は今年度、専門家による交通安全教室等を積極的に取り入れ、学校と地域が連携した安全確保の取組の実施、公開授業の実施等を行う拠点校として指定されています。山武中のほか、同じ中学校区内の睦岡小、山武北小とともに、12月14日に開催する公開研究会に向けて、実践を重ねているところです。

千葉県通学路推進事業(文部科学省事業:学校安全総合支援事業)

今日は、山武中に6年生が移動し、中学生らとともにスケアード・ストレートという交通安全教室に参加しました。

スケアード(怖がる・おびえる)という名のとおり、スマホに夢中になったまま自転車を漕ぐスタントマンが、実際の自動車に衝突するシーンなどを目の当たりにすることで、交通事故の怖さを疑似体験して学ぶ教室ですが、子どもたちはそのたびに身を縮めて、交通事故の恐ろしさや注意点等を学ぶことができました。

軽快な司会進行に楽しんでいた子どもたちでしたが… |

自動車にひかれるシーンに思わず身を縮める子どもたち |

6月14日① プール開き(体育館にて)

Opening of a pool!

予定では、本日から水泳学習を開始することになっていましたが、気温ですら20℃に届かず、時折肌寒い風が吹いている状態で、水泳学習にはもう少し日を待つ必要がありそうです。

今日は、業間休みの時間を使って体育館に全校児童が集まり、体育委員会が中心となって、水泳学習での注意点などを確認し合う「プール開き」の会を開きました。

会では、体育委員による寸劇なども交えて、「プールサイドを走らない」ことなどの注意点について確認し合いました。

天気予報によれば、気温・水温が上昇するのは来週からのようです。待ち遠しいですね。

|

|

6月13日 救急法の研修

Before the swimming class began,the teachers conducted a first aid training session.

まだ肌寒い日が続きますが、コロナの感染状況を注視しながら、気温・水温等が条件を満たすようになれば今年度も水泳指導を行います。

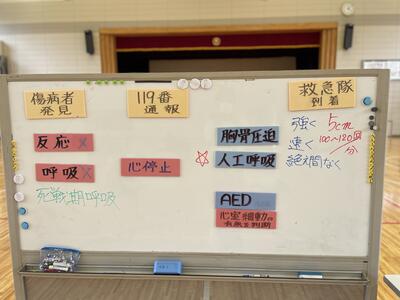

これに先立ち、子どもたちが下校した後、赤十字から講師をお招きして、先生方で救急法の研修を行いました。もちろんこうした研修が実際に生かされないようにすることが第一ですが、最悪の事態を想定し、慎重かつ素早く、組織的に対応することができるようにするためには、こうした研修を行っておくことが大切です。

ほとんどの先生方にとっては、例年の研修内容ではありますが、毎年この時期に実施することで、改めて安全配慮の大切さを再確認することができる大切な時間となっています。

研修後には、実際のプールに行き、感染予防策のための通路や着替え場所等の確認を行いました。

今年も、子どもたちが安全かつ楽しく水泳学習に取り組むことができるように努めてまいります。

保護者の皆様におかれましても、日々の健康観察を確実に行うようご協力をお願いいたします。

|

2人組になって、胸骨圧迫の練習を行う先生たち |

今回は胸骨圧迫を中心に行いました |

実際のプールで安全確認を行う先生たち |

6月10日 表彰式で喜びを分かち合いました(5・6年生)

We shared our joy at the awards assembly.

山武郡市陸上大会、男女総合優勝。昨日の興奮が冷めやらぬ高学年の子どもたちと、先生たち。

急きょ日課表を変更して、朝から体育館に高学年の子どもたちが集まり、一足先にトロフィーのお披露目を行い、みんなで喜びを改めて分かち合いました。

やはりこういうことは、オンラインではなく、一堂に会して周りのどよめきと拍手と笑顔などが肌で感じられるリアルの場が一番です。

来月の全校集会等で、改めて全校児童と優勝の喜びを分かち合うとともに、これまでの頑張りや優勝の陰に見られた悔しさ等についても共有することで、大会を通じて得られた学びを振り返りたいと思います。

教頭先生から称賛の言葉 |

代表児童による優勝の報告 |

6月9日 郡市陸上大会 男女総合優勝!!

Boy's and Girl's Overall Champion inTrack and Field Meet !!

今年の山武郡市陸上大会も、新型コロナ感染症対策の一環で、無観客での開催となりました。

けれども今年度は、大会の会場にいくつかカメラを配置し、Zoomで日向小の各教室の電子黒板とつなげて、教室からの応援を選手たちに届けられるようにしました。6年生は、自分のGIGA端末からチャットで応援の言葉を寄せました。

また、選手たちも「応援ありがとう!」といった生の声を、教室から応援する子たちに直接伝えることができました。

6年男子80mハードル走では大会新記録を出すなど、日頃の練習の成果が実り、おかげさまで男子総合優勝、女子総合4位、男女総合優勝という、輝かしい結果となりました。

この結果を、学校に帰ってから聞いた選手たちは、歓声を上げて喜びを分かち合いました。

これまで子どもたちをあたたかく見守り、支えていただいた保護者や地域の皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

選手団出発前に、教頭先生からの言葉 |

東金アリーナで行われました |

zoomを通じて教室からの応援

|

|

競技直後の選手へのインタビューの際に「緊張しました」という言葉を聞いて、校内チャットの反応 |

優勝の知らせを聞いて喜ぶ選手達 |

職員室に飾られた男女総合優勝・男子総合優勝のトロフィー |

6月8日② プチ壮行会(サプライズ)

Surprise letter to players

陸上練習もいよいよ最終日となり、明日は郡市陸上大会。最後にこれまで指導していただいた先生方にお礼を言い、決意を新たにして解散…の予定でしたが、最後にちょっとしたサプライズが待っていました。

実は、選手たちのためにと、この日のためにそれぞれが手紙を準備していたのです。

陸上大会当日にこれまでの練習の成果が出るようにと思いがいっぱい詰まった手紙を渡し、すべての練習を終えました。

最後に6年生の代表からは、「明日は、ベスト記録が出せるよう頑張ってきます!」と力強い言葉が聞かれました。

陸上の技能の向上もさることながら、こうした練習を経て、最上級生として頼もしく成長する姿も見られた陸上練習でした。

指導してくれた先生にお礼の言葉を言う子どもたち |

種目別にお世話になった先生方にお礼を言いました |

出場する選手たちに激励の手紙を渡す子どもたち |

改めてお礼と明日への決意を表明する代表児童 |