校長室から

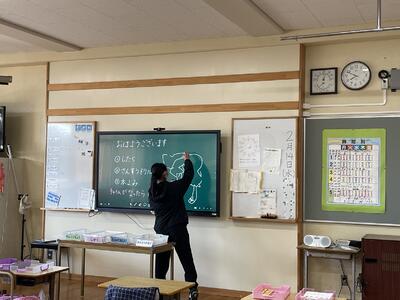

2月14日① 朝の電子黒板

Electronic Blackboard in the Morning

毎朝、子どもたちが登校する前に、各学級担任の先生方は、それぞれの学級で子どもたちを迎える準備をしています。

その準備の仕方は、学年や学級によって様々です。一日の予定を一目で確認できるように一覧表にしているクラスもあれば、子どもたちへの熱いメッセージから始まるクラスもあります。

1年2組の電子黒板には、子どもたちへの一日のメッセージとともに、子どもたちに人気のキャラクターが描かれているのが特徴的です。

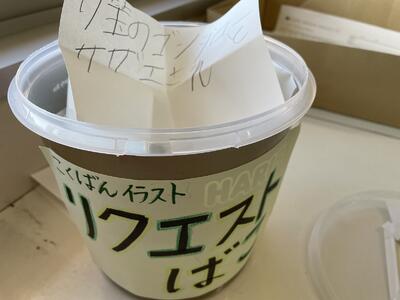

この日も、朝から担任の先生が、ネット検索したキャラクターを見ながら上手に絵を描いていたのですが、ふと見ると、教室の脇に「こくばんイラスト リクエストばこ」が…。

毎日続けてきた成果か、子どもたちからたくさんのリクエストがあるそうで、子どもたちが朝から「今日は、何のキャラクターかな」と、楽しみに登校していることも伺えます。

たかが黒板。されど黒板。

今日も、子どもたちにとって、よい一日になりますように…。

|

|

2月13日 学校運営協議会

School Management Council

今年度最終となる学校運営協議会が開催されました。

おかげさまで統合して3年が経ちました。今年度は、地域の方々の協力のもと、PTA主催で初のフェスティバルも開催することができました。旧日向小跡地に開校した馬事学院様のご協力で、低学年と高校生との交流や乗馬体験も実現しました。

また、社会福祉協議会の活動の一環として、花壇の花づくりのほか、本校の高学年児童にイチゴの苗をご寄付いただき、今でもイチゴを収穫した子どもたちからの喜びの声が聞こえてきます。

山武西まちづくり協議会の方々からは、昨年度に引き続き、除草作業のほか、さつまいもの畑づくりや、焼き芋パーティのたき火などでも、ご協力いただきました。

日向幼稚園との交流活動では、コロナ禍のような制限もなく、本校の1年生が来年度入学する予定の園児をもてなしたり、一緒に遊んだりして、楽しいひとときを過ごすことができました。

今回の学校運営協議会では、こうして地域に支えられた一年間を振り返りながら、児童や保護者アンケートの結果をもとに、来年度の目指す学校像「夢中を楽しむ学校」や、学校経営の重点目標「児童の安全・安心と資質・能力向上につながる教職員の業務改善の推進」等について確認し、承認されました。

学校評価の結果や今回の学校運営協議会の模様については、後日、本校ウェブサイト上に御報告させていただく予定です。

2月9日 仕事体験!(5年生)

Work experience (5th Graders)

5年生が、幕張にあるKandu(カンドゥー)に行って、仕事体験をしてきました。

予定していた様々な職種にチャレンジして、たくさん「稼ぐ」ことができたのですが、いざその「お金」を使って、お土産を買おうとすると、

「高い! 少ししか買えない」

と不満顔…(笑)

仕事体験自体は、大いに楽しむことができた一方で、最後には「あんなに働いても、これしか買えないのか…」と、働くことの大変さも、子どもたちなりに実感できたようです。

いつもは元気いっぱいの5年生たちも、さすがに疲れたのか、帰りのバスの中では、ぐっすり眠ってしまっていました(笑)

|

|

|

|

2月8日 Kahoot!でクイズづくり

Quiz making with Kahoot!

特別非常勤講師の川口先生の御指導のもと、話題のKahoot!に5年生がチャレンジしました。

Kahoot!は、自分でクイズをつくって出題できるアプリです。子どもたちは、あっという間に使い方を覚え、あちらこちらで歓声が上がりました。

今は、家庭学習強化期間ですので、この使い方を覚えると、習ったことをクイズにして友達に出題できるなど、さらに楽しく学習を進めることにもつながります。

川口先生は、毎回、ICT機器を活用した魅力的な授業をしてくださいましたが、今年度は今回で最後となります。ありがとうございました。

2月7日 ロング昼休みでの造形遊び

Modeling Play duaring Long Lunch Break

毎週水曜日の昼休みは、ロング昼休み(30分間)です。

この時間の使い方は、子どもたちによって様々です。中には、自分たちで前半と後半に分けて、遊びの内容を変える子もいます。

砂場で遊んでいた4年生の子どもたちから「写真撮って~」という声。

見てみると、みんなで力を合わせてお城?洞窟?をつくっていました。

「まだ完成してないから、さわらないで~」

と言いつつも、みんなで記念撮影。

時間があるとゆとりがうまれ、こうした豊かな造形遊びができるのですね。

|

|