校長室から

10月1日 PTAバレー大会(東金アリーナ)

PTA VOLLEYBALL TOURNAMENT

9月26~30日の一週間、本校の伊藤教頭は、茨城県で泊りがけの研修を受ける教頭として千葉県から選ばれて出かけており、不在でした。

その翌日にあたる土曜日、茨城県から帰ってきたばかりでしたが、東金アリーナで行われたPTAバレーボール大会の応援に駆けつけていました。

今年は、日向小と山武中の合同チームでしたが、みんな声を出し合っていい雰囲気の中で試合に臨んでいました。

抜きつ抜かれつ、いい試合でした! お疲れさまでした。

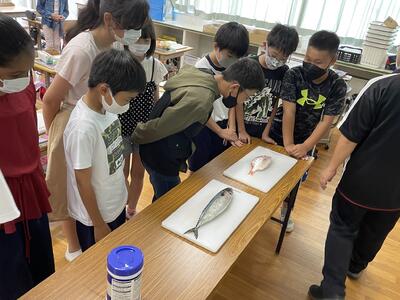

9月30日② 5年生・水産業の授業(導入)

Learning about the fisheries industry

本校の丸山先生は、かつて校長先生も務められた大ベテランの先生です。

今年度は、理科(3・4年)、書写(4年)、社会(5・6年)を受け持っていただいています。

「5年生の水産業で、これを使おうと思って…」

といつものようににこにこしながら差し出したのは、魚屋から買ってきたばかりのサバとタイ。

実際の魚を見比べながら、サバのように海の上の方を泳ぎ回る「浮魚」と、タイのように海の底の方に住む「底魚」の生態を知り、それらをどのようにとっているのか、漁法を予想させていくという授業です。もちろん、授業では、子どもたちが、生の魚を食い入るように見比べていました。

子どもたちが喜ぶ顔を想像しながら授業の構想を楽しそうに語る丸山先生の姿は、いつも本校の先生方にとって大いに刺激になっています。

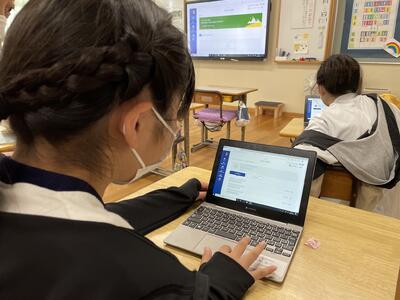

9月30日① 月例テスト

Monthly Test

本校の経営の重点の一つである「学力向上」のための方策として、9月から毎月末に、各学年で月例テストを行うこととしました。

これまで、月例テストをどのように行うことがよいのか、検討を重ねてきましたが、中・高学年においては、文科省が提供するMEXCBT(メクビット)と本校が利用している学習eポータル「L‐Gate(エルゲート)」を活用し、紙で行うテスト(PBT)ではなく、タブレット端末を活用して回答する(CBT)方式で実施することとしました。

5年生は、全国学力・学習状況調査の過去問の一部を学年の担任が選び、出題しました。

今後は、この回答状況を分析し、今後の授業をどう改善していくか検討し、全教員で共有していきます。

9月29日 オンライン社会科見学(3年生)

Social studies field trip through the electronic blackbord

3年生は、ランドロームフードマーケット山武店に、電子黒板を通じて「社会科見学」を行いました。

本校の4組担任の小野先生だけがランドロームに伺い、Zoomで3年1組とつなぎ、スーパーマーケットのバックヤードや店内の状況を中継してくれたことで実現しました。

例年行う社会科見学のスタイルでは、実際に直接店内に入って見学するため、それぞれが注目する箇所が違うので、感想を述べ合う際にも話題が拡散しがちです。しかし、今回のように、小野先生が店内で向けたカメラの先を、みんなで共有するので、その驚きなども共有しやすいという利点があります。

今日の「見学」中も、自動でのり巻きができあがる様子をみんなで見た際には、人目をはばからずに大きな声で「おーっ」という歓声が教室中に鳴り響きました。衛生上も、実際の店内ではできない反応です。

ただ、実際に店内に入ってみないと感じることのできないにおいであったり、温度などについては、Zoomでは伝わりません。また、注目する箇所も教員によって限られてしまうため、大人でも気づかないような店の工夫点を、子ども自身が自分の目で発見するといったことが起こりにくいのも事実です。

デジタルとリアルと。

今後も、それぞれのよさを生かしながら、授業を組み立てられたらと思います。

|

|

9月28日 初めてバッタをつかまえた!

Caught my first grasshopper!

突き抜けるような秋空の下、にぎやかな1年生が校内の畑や芝生などに行って、バッタを見つけては、かごの中に入れていました。

「見てみて~」

と自慢げに差し出すかごの中には、すでにたくさんのバッタやカマキリが…。

今回で3回目となるこの活動で、とうとうバッタにさわることができた女の子もいました。

「今日で、クラスのみんながさわることができるようになりましたね」

という担任の先生の言葉に、自然と拍手も起こっていました。

「さあ、つかまえたバッタさんたちを逃がしましょう。どこに逃がしてあげるといいですか?」

という先生からの投げかけに、友達と一緒に畑や芝生に向かう子どもたち。

「さようなら」

「今までありがとう」

など、ついさっきつかまえたばかりのバッタたちに声をかけながら名残惜しそうに逃がしていました(笑)

|

|

|

|

|

|

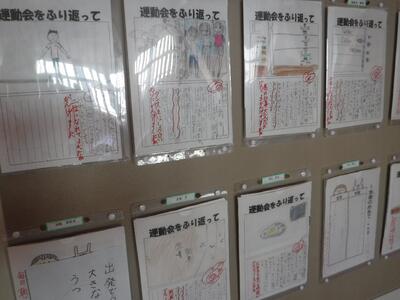

9月27日 運動会の振り返り

Reflecting on the Sports Day

それぞれの学年・学級に応じて、大いに盛り上がった運動会を振り返りました。

運動会で楽しかったことや頑張ったことなどについて、絵や文章に表したクラスのほか、「かけぬけろ ゴールテープの その先へ」という今年のテーマをもとに、「ゴールテープの先に何が見えたか」について話し合うクラスなどもありました。

同じ運動会でも、それぞれの受け止め方は様々です。

|

|

9月25日 運動会を開催しました

The Sports Day!

一日延期となりましたが、おかげさまで、さわやかな秋空の下、無事に運動会を行うことができました。

子どもたちがつくった今年の運動会のテーマは、「かけぬけろ ゴールテープの その先へ」でしたが、勝ち負けを競うゴールだけでなく、ダンスや係活動など、それぞれの立てた目標に向かって、一生懸命に、そして楽しみながら、うれしい気持ちや悔しい気持ちを分かち合うことができたように思います。

お昼をはさんで一日かけた運動会ということで、低学年の子どもたちも、さぞ疲れたのではないかと思って声をかけましたが、「楽しかった~」と多くの子どもたちが笑顔で答えてくれたのを見て、ほっとしました。

6年生にとっては、小学校生活最後の運動会となりましたが、どの子どもたちにとっても思い出深い一日になりました。

ご協力いただいたPTA役員はじめ保護者の皆様、ありがとうございました。

|

秋空の下での運動会 |

白組の応援団による応援 |

全校での大玉リレーは僅差の結果に |

|

内田教育長もこっそりご参観に |

ゴールテープのその先へ! |

1年生によるチャンス走 |

|

会場もどよめく5年生のチャンス走 |

様々な形で行われたチャンス走 |

下学年のダンスも盛り上がりました |

|

赤組の応援団による応援 |

団体競技も盛り上がりました |

6年生は親子で。 風船が割れない… |

|

玉入れの結果は、何と1個差! |

上学年のダンスも、表現力いっぱい |

応援が後から加わる綱引き |

|

結果は… |

優勝した白組団長による感謝の弁 |

次点に甘んじても顔を上げる団長 |

9月22日 運動会を25日に延期しました

Sports Day postponed

このところずっと天気予報を確認してきましたが、やはりあいにくの悪天候の予報は変わらず、24日(土)に運動会を開催することは困難であると考え、一日延期することとしました。また、会場準備等を勘案し、開始時刻も約1時間遅らせる旨を、18時40分、保護者の方をはじめすべての関係者各位にメール配信しました。

祝日を挟んでいるために判断に悩みましたが、子どもたちの安全を最優先し、辛うじて24日に実施したとしても気温が上がることが予想される24日よりも、気温が下がるであろう25日の実施を選びました。

開始時刻を1時間遅らせるものの、低学年の子どもたちの負担を考え、下校時刻がそれほど遅くならないようにするにはどうしたらよいか、臨時の職員会議を開き、先生方みんなで様々な知恵を出し合いながら、綿密なタイムスケジュールを作り直しました。

なんとか25日には、実施できるようにしたいと思います。

9月22日 前日準備

Preparation for the day before

下学年がいつもよりも早めに下校した後、上学年の子どもたちが、それぞれの担当に分かれ、運動会の前日準備を行いました。また、PTA役員の方々も駆けつけてくださいました。

秋分の日をはさんで24日は、あいにくの悪天候が予想されており、前日準備といっても、できる範囲は限られていましたが、広い敷地内を力を合わせて整備し、すぐに運動会が開催できるよう、準備を進めました。

|

準備の計画を確認する |

PTA役員の方々も |

校庭の整備も |

|

入場門をつくる |

まだまだ雑草が… |

みんなで力を合わせて… |

|

車に気を付けながら… |

駐車場の清掃 |

放送用のコードの処理も |

9月21日 運動会・予行練習

Rehearsal

運動会当日、子どもたちが大勢の観衆の前で緊張したり、非効率な動きになったりしないように、より明確な見通しを持つことができるように、予行練習を行いました。

本番さながらの緊張感をもって練習に取り組み、各係の子どもたちも見通しを持つことができたようです。

|

|

|

|