校長室から

5月17日 郡市陸上大会に向けて

Toward track and field meet

市の陸上記録会が終わったばかりですが、すでに、郡市陸上大会に向けて練習は引き続き行われています。

本校の経営の重点として、「児童の資質能力の向上と教職員の働き方改革の両立」を掲げていますので、今年度は、勤務時間内の中でより効率的・効果的な指導計画のもとで練習を進めています。

写真は、タブレット端末を使って児童の試技を撮影し、児童自身が自分の動きを確認しながら、課題を発見し、練習のポイントを教わっているところです。

一本ずつ丁寧に動きを確認しながら練習に取り組む |

自分の高跳びのフォームを先生と一緒に確認する |

5月16日② 「学校探検」という名の学校案内

A School guide called "School Exploraion"

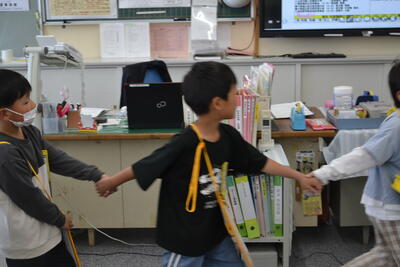

低学年による「学校探検」を行いました。2年生たちが1年生たちの手をひいて、校内のあちらこちらを案内しました。

「ここは、校長室です。読書通帳っていうのがあってね、ここで、シールをもらえるんだよ」

「ここは、職員室です。上履きを忘れちゃったらね、ここで借りるんだよ」

一つ一つ丁寧に案内をしながら、2年生たちは、昨年までの自分の一年間の学校生活を思い出しながら校舎内のあちらこちらの部屋やその使い方説明します。

1年生たちは、そうした説明を目を輝かせながら聞いていました。この1年生たちもまた、来年の1年生たちを優しく案内してくれることでしょう。

|

1年生の手を取り職員室を案内する2年生 |

校長室を「探検」する子どもたち |

5月16日 市陸上大会

Track and Field Meet

晴天の下、山武市陸上大会が行われました。会場は、成東総合運動公園の陸上競技場です。

これまで練習に取り組んできた5・6年生の選手たちが、ベスト記録を目指して力いっぱい臨みました。

「6年男子100m」では、大会新記録を出したり、「6年女子ソフトボール投げ」では、1位・2位ともに日向小だったりと、今年もまた素晴らしい記録を残した子どもたち。

一方では、思うような記録が出せなかったり、直前になって体調を崩して出場できなかったりと、悔し涙を流した子どもたちもいました。

それもこれも、一生懸命取り組んだからこそ。この経験を生かし、6月7日に開催予定の郡市陸上大会に向けて、さらなる飛躍を期待しています。

|

朝早くから学校を出発する選手たち・見送る先生たち |

テントの下で大声で仲間を応援する子どもたち |

5月15日 学校図書館の利用(4年生)

School Library

4年生が、担任の先生の指導の下、図書室(学校図書館)を利用していました。

日向小の図書は、バーコードで一括管理していますので、子どもたちもカウンターに立って、貸し借りの手続きをすることができます。

思い思いの図書を選んだ子どもから、静かに席について読書を楽しんでいました。

今年度から、隣に第2図書室という部屋も用意しました。ここでは、本をはさんで友達と話し合いをしたり、タブレット端末を持ち寄って調べたことをまとめたりする活動を行います。

すべての学習の基盤の一つである読書。今年度も引き続き、読書活動に力を入れていきます。

|

|

5月12日② チョウだ!(3年生)

Butterfly!

「あ、ほんとだ! チョウになってる!」

何やら朝から3年生の教室がにぎやかです。

理科の授業で、チョウの卵からの成長を見守ってきた3年生。

「さなぎから、成虫になったんだね!」

と、教科書に書いてあるような言葉で観察する子どももいました。

これからは、チョウの体のつくりを観察することで、今まで十把一絡げにすべて「虫」という名称で片づけていたもののうち、「昆虫」という仲間を見分けられる目が育っていくことでしょう。