文字

背景

行間

校長室から

2月13日 学校運営協議会

School Management Council

今年度最終となる学校運営協議会が開催されました。

おかげさまで統合して3年が経ちました。今年度は、地域の方々の協力のもと、PTA主催で初のフェスティバルも開催することができました。旧日向小跡地に開校した馬事学院様のご協力で、低学年と高校生との交流や乗馬体験も実現しました。

また、社会福祉協議会の活動の一環として、花壇の花づくりのほか、本校の高学年児童にイチゴの苗をご寄付いただき、今でもイチゴを収穫した子どもたちからの喜びの声が聞こえてきます。

山武西まちづくり協議会の方々からは、昨年度に引き続き、除草作業のほか、さつまいもの畑づくりや、焼き芋パーティのたき火などでも、ご協力いただきました。

日向幼稚園との交流活動では、コロナ禍のような制限もなく、本校の1年生が来年度入学する予定の園児をもてなしたり、一緒に遊んだりして、楽しいひとときを過ごすことができました。

今回の学校運営協議会では、こうして地域に支えられた一年間を振り返りながら、児童や保護者アンケートの結果をもとに、来年度の目指す学校像「夢中を楽しむ学校」や、学校経営の重点目標「児童の安全・安心と資質・能力向上につながる教職員の業務改善の推進」等について確認し、承認されました。

学校評価の結果や今回の学校運営協議会の模様については、後日、本校ウェブサイト上に御報告させていただく予定です。

2月9日 仕事体験!(5年生)

Work experience (5th Graders)

5年生が、幕張にあるKandu(カンドゥー)に行って、仕事体験をしてきました。

予定していた様々な職種にチャレンジして、たくさん「稼ぐ」ことができたのですが、いざその「お金」を使って、お土産を買おうとすると、

「高い! 少ししか買えない」

と不満顔…(笑)

仕事体験自体は、大いに楽しむことができた一方で、最後には「あんなに働いても、これしか買えないのか…」と、働くことの大変さも、子どもたちなりに実感できたようです。

いつもは元気いっぱいの5年生たちも、さすがに疲れたのか、帰りのバスの中では、ぐっすり眠ってしまっていました(笑)

|

|

|

|

2月8日 Kahoot!でクイズづくり

Quiz making with Kahoot!

特別非常勤講師の川口先生の御指導のもと、話題のKahoot!に5年生がチャレンジしました。

Kahoot!は、自分でクイズをつくって出題できるアプリです。子どもたちは、あっという間に使い方を覚え、あちらこちらで歓声が上がりました。

今は、家庭学習強化期間ですので、この使い方を覚えると、習ったことをクイズにして友達に出題できるなど、さらに楽しく学習を進めることにもつながります。

川口先生は、毎回、ICT機器を活用した魅力的な授業をしてくださいましたが、今年度は今回で最後となります。ありがとうございました。

2月7日 ロング昼休みでの造形遊び

Modeling Play duaring Long Lunch Break

毎週水曜日の昼休みは、ロング昼休み(30分間)です。

この時間の使い方は、子どもたちによって様々です。中には、自分たちで前半と後半に分けて、遊びの内容を変える子もいます。

砂場で遊んでいた4年生の子どもたちから「写真撮って~」という声。

見てみると、みんなで力を合わせてお城?洞窟?をつくっていました。

「まだ完成してないから、さわらないで~」

と言いつつも、みんなで記念撮影。

時間があるとゆとりがうまれ、こうした豊かな造形遊びができるのですね。

|

|

【速報】2月6日 通常登校です

Please come to school as usual

積雪等が心配されていましたが、凍結もないため、本日は通常どおり、安全に気をつけて登校をお願いします。

2月5日 あまりの寒さに…オンライン全校集会

All-school assembly online because it was cold.

あまりの寒さに、体育館で開催予定だった全校集会を、急きょ電子黒板を活用したオンライン全校集会に切り替えました。

そのため、どの学年・学級も、あたたかい教室で全校集会を行うことができました。

今回の集会は、代表委員会の子どもたちによる進行で、放送委員会と体育委員会の仕事内容について、〇×クイズなどで楽しく紹介するものでした。

給食や昼休みの時間など、日向小の子どもたちが楽しい学校生活を送ることができるようにと、日頃から頑張っているお兄さん・お姉さんの姿を、写真とともに知ることができました。

タブレット端末で作成したプレゼン資料で委員会紹介 |

〇×クイズに答える一年生たち |

舞台裏はこうなっていました |

オンラインでも始めと終わりは礼 |

2月2日 節分に向けて…

Toward SETSUBUN

節分を前に、1年生が様々な鬼の絵柄を参考にして、自分なりの鬼のお面をつくりました。

「見て見て~」

と、教室に入ると次々にかわいらしい鬼たちがやってきます。

怒りんぼ鬼

散らかし鬼

なまけ鬼 …

自分の中のやっつけたい鬼はなんでしょう。もうすぐ節分です。

|

|

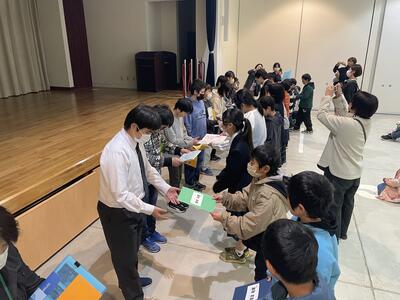

2月1日 一足先に卒業を祝う会

Celebrating Graduation One Step Ahead

これまで定期的に交流を重ねてきた、山武中・睦岡小・山武北小・日向小の特別支援学級の子どもたち。

いよいよ今回は、卒業生をお祝いする会を兼ねての合同学習会ということで、芝山町にある航空科学博物館を訪れました。

今年度の当番は、日向小の子どもたちです。この日を迎えるまでに、司会進行の練習などを重ねてきたおかげで、立派な態度で会を進めることができました。

また、これまでの交流を重ねてきた成果か、学校や学年が違っていても、お互いの名前を呼び合いながら、仲良く館内を見学する姿が見られました。

展望台からは、何機もの飛行機が離着陸する姿に歓声が上がりました。

もうすぐ卒業生も、新天地に向かい飛び立ちます。

飛行機のように、上手に離着陸ができることを願いながら、楽しい最後の交流の時間を過ごしました。

先生と一緒に記念撮影 |

館内には魅力的な設備がいっぱい |

飛行場を模型で俯瞰する |

間近に見える飛行機の着陸シーン |

暖かい日差しの中、芝生の上で仲良くランチ |

「お世話になりました」卒業生へ |

1月31日 授業の一コマ

One of the classes

校舎内のあちらこちらから、子どもたちが元気に活動に取り組む声が響きます。

漢字の書き順や使い方について、元気に発表する1年生。

6年生たちは、金管楽器を引っ張り出してきて、久しぶりの演奏練習に取り組んでいます。

ホールからは、歌に合わせて、思い思いに体を動かしリズムをつかむ4年生のにぎやかな歓声が聞こえてきます。

校庭では、自分でつくった凧をより高く上げようと、歓声とともに走り回る1年生たちの元気な姿が見られました。

世の中では、コロナの第10波の到来ともいわれていますが、今のところ、日向小はみんな元気です。

1年生の漢字の学習 |

6年生を送る会のための練習 |

身体を動かしてリズムを感じながら音楽 |

自分でつくった凧をあげる1年生 |

1月30日 暖かい昼休み

Warm Lunch Break

最近、あたたかい日が続きます。

昼休みには、汗をかいてドッジボールやサッカーに興じる子どももいます。

遊びに夢中になるだけでなく、きちんと自分の鉢に水やりをする1年生の姿も見られています。

異学年でドッジボール |

球根の水やりは欠かさずに |

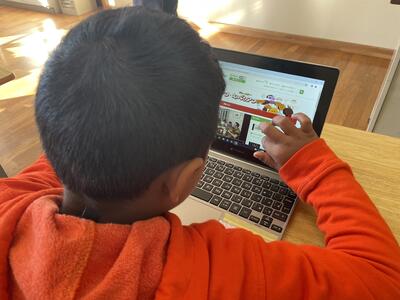

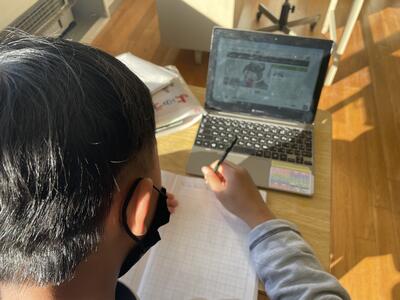

1月29日 オンライン日本語教室の新たな試み

New trial in Online Japanese Language Classes

本校には、スリランカをはじめとする外国からの転入生が14名います。まだ日本に来て間もないというのに、すっかり子どもたちの中に溶け込んで遊んでいる子どももいますが、やはり日本語で学習となると多くの子どもたちが困難さを抱えています。

そのため、週に一度、千葉大学国際教養学部の学生らとオンラインでつないで日本語教室を開いてきましたが、1月に入ってから、また新たな取組に挑戦しています。

NHK for schoolの「多文化・多言語な子どもたちとどう学ぶ」やNHK「やさしい日本語」などの動画コンテンツを事前に視聴し、週に一度、大学生たちと動画の内容について感想交流を重ねるという取組です。

タブレット端末を自宅に持ち帰って、家庭学習にも活用できるため、これまで以上に自学を進めることができるのではないかと期待しているところです。

今のところ、自分の興味のある動画コンテンツから選び、学生らと交流を重ねており、運営自体は上々です。さらに質を高めることができるよう、検討を重ねていきます。

|

|

1月26日 電子黒板で学年授業

Teaching with Electronic Blackboards

電子黒板は、一斉に共通のことを説明したり、確認したりする際に便利です。

子どもたちみんなを教室の前面の電子黒板に注目させ、先生が見せたい部分を焦点化したり、拡大化したりすることで、短時間で効率的に指導することができます。

ただ、写真のように、一つの教室に学年全員が集まると、教室の中を立ち歩くのは難しいので、その場合は、タブレット端末上で自分たちの意見交換や見つけたサイトの情報交換等をすることになります。

電子黒板とタブレット端末は、授業の目的に応じて、それぞれのよさを生かしながら進めていくことが大切です。

6年生の保健学習 |

3年生の総合的な学習 |

1月25日 来年度の放課後子供教室開設に向けて…

To open an after-school children's classroom for the next school year

旧山武西小では「きらきら広場」、旧日向小では「ひなたっ子教室」として親しまれてきた放課後子供教室が、久しぶりにいよいよ来年度から試運転する見通しとなりました。新日向小としては、初めての取組ということになります。

今回は、当時の放課後子供教室を企画・運営してくださっていた方々にお集まりいただき、旧山武西小と旧日向小のやり方のよいところをすり合わせ、よりよい運営方法について検討する会議を開きました。詳細が決まりましたら、またお知らせいたします。お楽しみに。

1月24日 6年生にとって最後のマラソン大会

Last marathon for 6th graders

学級閉鎖等により、6年生だけが年越しマラソンとなりました。

小学校生活最後のマラソン大会は、少し冷たい風が吹きつつも、つき抜けるような青空でした。

もうすぐ最高学年になる5年生たちは、仲良く声をかけ合いながら6年生のために会場設営を行い、一生懸命走る先輩たちの姿を、真剣な表情で見守りました。

おかげさまで、多くの保護者の方も応援に駆けつけていただきました。ありがとうございました。

会場設営は5年生が行いました |

出発を待つ選手たち |

1月23日 授業の1コマ

One of the classes

1年生の音楽では、手遊び歌をするために、電子黒板に動画を投影してイメージをつかんでから活動に取り組みました。

また、6年生の保健学習では、山武市健康支援課から講師をお招きして、生活習慣病を予防するために今からどんなことに気をつければよいかについて教えていただいたあとに、グループに分かれて話し合いをしました。

動画で活動のイメージをつくる1年生 |

生活習慣病予防教室を受ける6年生 |

1月22日 休み時間の一コマ

A scene from recess

休み時間に外に出て遊ぶ子が増えてきました。

また、一部の高学年の子どもたちは、委員会の常時活動にも声をかけ合いながら仲良く取り組んでいます。

先日お披露目した大谷選手からもらったグローブは、現在、低学年から順に回っています。今日の昼休みにも、仲良く貸し借りしながら、初めての!?キャッチボールにも挑戦していました。

昼休みの時間を使って清掃をする委員会活動 |

大谷選手のグローブを仲良く貸し借り |

ブランコ遊びはいつもにぎやか |

低学年も高学年も入り混じってサッカー |

1月19日 オープンスクール&縄跳び記録会&給食試食会

Open School

授業参観には多くの保護者の方においでいただきまして、ありがとうございました。

本校の「健康教育」や「金銭教育」に関する授業もご覧いただきました。今回は、思春期を迎える6年生を対象に、スクールカウンセラーによる心の授業も行いました。その他、健康教育の一環として行った歯みがき教室の様子については、保健だよりを通じてご覧ください。

縄跳び記録会では、やはり、多くの保護者や他学年の子どもたちの声援のパワーでしょうか、どの学年も新記録続出でした。

この記録については、千葉県教育委員会が主催する「遊・友スポーツランキングちば」に応募します。今のところ、県内の10位以内に入れそうな見込みの学年もありますので、結果が楽しみです。

その後、給食試食会には、日頃子どもたちのために給食の献立を考えてくださっている栄養教諭を講師として招き、給食ができるまでの工程について説明いただき、朝食の大切さなど食育に関する講話もしていただきました。

子どもたちだけでなく、保護者の方にとっても学びの多い一日になりました。平日にもかかわらず、ご来校いただき、ありがとうございました。

スクールカウンセラーによる心の授業 |

名言をプレゼンする6年生 |

|

縄跳び記録を申告 |

新記録続出の縄跳び記録会 |

大谷選手からのグローブのお披露目 |

保護者の方も給食試食会で食育の学習 |

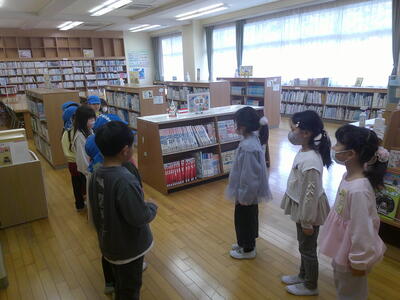

1月18日 日向幼稚園からのお客様(1年生)

Kindergartners Visit the our school

来年度、日向小学校に入学する予定の日向幼稚園の年長さんたちが、本校に見学に来てくれました。

この日のために、1年生たちは、日向小を説明する練習を重ねてきました。

校長室だけでなく、職員室や保健室、図書室などの特別教室などの担当グループに分かれてそれぞれの場所で待機し、校内を巡り歩く幼稚園児たちをドキドキしながら待ち構えます。

「幼稚園生たちが、ここに来るとするでしょ。そしたら、ぼくたちは、ここにならぶ?」

「ちがうよ。最初から、こっちにいるんだよ」

待ち時間が長いほど、だんだんお互いのボルテージも上がってきて、話し合いにも熱が入ります。

「(来たっ!)…ここは、こうちょうしつです。~」

幼稚園児たちを前に、練習したとおりに上手に説明することができてほっと一息。

後半は外で鬼ごっこや遊具で一緒に遊んで、楽しいひと時を過ごしました。

「楽しかった~」と満足気に帰る幼稚園児に、「さようなら~。また来てね~」と手を振る頼もしい1年生たち。

もうすぐ2年生という自覚が芽生えてきました。

|

|

|

|

|

|

1月17日 思春期教室(5年生)

Adolescent Classroom

城西国際大学看護学部の教授をお招きして、5年生を対象に思春期教室を開催しました。

担任の先生のお子様の誕生秘話を語ってもらったり、人形を抱いたりして、かけがえのない「命」について真剣に、でも楽しく学びを深めました。

|

|

|

|

1月16日 スクールカウンセラーによる授業

Classes by school counselor

月に1~2回程度、スクールカウンセラーが来校し、子どもたちの様子をみたり、相談に乗ったりしてくれています。

いつも笑顔を絶やさず、優しく接してくださるので、子どもたちからも絶大な信頼を集めています。

今回は、もうすぐ卒業する6年生のために、ストレスについて考え合う授業をしてくださいました。

「昨日、算数の宿題があった。1時間目の算数の時間に、先生に「昨日の算数の宿題の答えをみんなの前で発表してください」と言われ、あおい君は思いもよらず当てられた。宿題は見直したけれど、間違えたらどうしようと考えているうちにドキドキして、冷や汗が出そうになった」

といったシチュエーションを想定し、ストレッサー(原因)やストレス反応(結果)を整理し、「あおい君が元気になるための手助け」について考え合いました。

意外にも、どう助けたらよいのか思いつかず、苦戦している子が多かったようです。

ゲームなどでは、「困ったら電源を切る」「リセットする」等の対応で済ませていることが多いだけに、わざわざ手助けをしようという発想自体が難しかったのかもしれません。

少しずつ、こうしたコミュニケーションに関係する学習も重ねていきたいと思います。