校長室から

12月22日 終業式

Closing ceremony of the second semester

今学期は、熱中症対策や感染症対策等に追われましたが、おかげさまで、ほぼすべての行事や教育活動を行うことができ、無事に2学期の終業式を終えることができました。

生徒指導主任からは、冬休みの過ごし方について「ふ・ゆ・や・す・み」の5つについて話がありました。

ふ…ふだんどおりの早寝早起き朝ごはん

ゆ…ゆだんしないで車に注意

や…やりすぎ注意ゲームやスマホ

す…進んでやろうお手伝い

み…みんな元気に始業式

式後、各学級で、さらに冬休みの過ごし方について確認したり、身の回りの整頓等を行ったりして過ごしました。

6年1組は、かねてより計画していた「逃走中」ゲームが、学級閉鎖等で延期になっていたため、最後の最後に実施し、明るい笑顔で下校しました(笑

よいお年をお迎えください。

冬休みの過ごし方について |

逃走中(追跡中) |

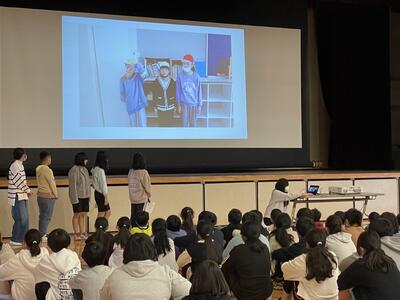

12月21日 全校集会

School Assembly

学級閉鎖等の影響で、予定していた全校集会が延期が続いており、あわや幻に消えてしまいそうでしたが、インフルエンザ等の影響も収まったおかげで、なんとか本日、無事に開催することができました。

今回の全校集会では、栽培美化委員会と保健給食委員会の子どもたちによる、日頃の仕事の紹介や委員会からのお願いなどの発表会でした。

栽培美化委員会は、体育館の大スクリーンに、仕事内容をまとめたスライドや、掃除用具の使い方などを伝えるための寸劇を撮影した動画などを映し出しながら発表を行いました。

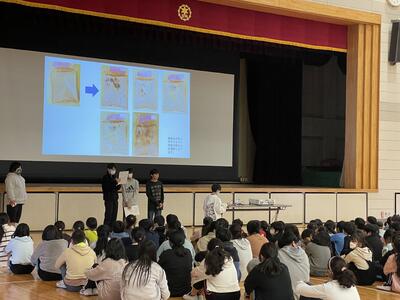

保健給食委員会は、○×クイズを盛り込んだり、手の洗い方に関する実験結果を写真とともに映し出したりして発表を行いました。

手の洗い方の実験とは、

①水だけで洗う

②石けん+ハンカチでふく

③石けん+ハンカチでふく+手指消毒

④石けん+服や髪の毛でふく

⑤手を洗わない

という5つの場合に分けて、それぞれ直接手で食パンをさわったあと、どれくらいカビが生えるかという実験でした。

ほかのものと比べて、⑤手を洗わない場合のカビの多さに、会場から「げーっ」という悲鳴にも似た声が上がりました(笑)

集会後、発表した子が「(あの反応を見て)マスクの中で、ニヤニヤしちゃった」と満足気な表情が印象的でした。

ご家庭でも、子どもだけでなく大人も、年末の大掃除をすみずみまで行いながら、終わった後は「③石けん+ハンカチでふく+手指消毒」で、しっかりと手洗いをして健康管理をしていきましょう。

|

|

|

|

12月20日 業間休みの風景

Sceanery of recess

2時間目と3時間目の間は「業間休み」で20分間の休み時間です。

2時間目が終わるや否や校庭に飛び出し、サッカーやドッジボールをしたり、ブランコで遊んだりと、多くの子どもたちが元気いっぱい、身体を動かして遊びます。

最近の1年生は、自分の植木鉢に植えたばかりの球根に水をやるのが日課になっています。水をやり終えると、鉄棒遊びや追いかけっこ、縄跳びの練習をしている子もいます。

「あ、初めてできた! 見て見て!」

と、初めてできるようになった「あやとび」を何度も繰り返し見せてくれた子もいました。

子どもたちの「初めてできた!」「わかった!」と喜ぶ姿に出会うたびに、こちらも嬉しくなります。

おかげさまで、日向小のインフルエンザ等の感染症の波は収まりつつあり、元気な姿が戻ってきました。

|

植えた球根に水をやる1年生 |

あやとび、初めてできた! |

12月19日 スキマの時間を効率よく

Use the time in between effectively.

2年生の図工は、これまでの時間で制作したお互いの作品に感想を送り合う「鑑賞」の時間でした。感想を送り合う際には、自分のタブレット端末を使って、指で文字を書いて(入力して)送り合いました。

こうした活動が終わるや否や、後ろでかけ算九九のカードを持った担任の先生が待っていました。

これまで、インフルエンザ等で学校を休んだ子どもが多かったり、短縮日課だったりと、なかなか時間が取れない中での苦肉の策で、スキマの時間を見つけては、子どもたちの習得状況を確認しています。

本校は、家庭学習の時間は県平均と比較して1時間少なく、ゲームをする時間は1時間多いという傾向があります。また、家庭学習の時間が多いほど学力が高く、ゲームの時間が多いほど学力が低いという相関関係もはっきりと数字に表れています。

「勉強は、学校で」というのはもちろんですが、各家庭においても、お子様が自分で学習することのできる時間や場の確保をお願いします。

|

|

12月18日 下校の風景

Sceanery of leaving school

今日から3日間は個人面談の期間で、子どもたちは給食を食べるとすぐに下校となります。

8割を超える子どもたちが、方面別の4台の通学バスに乗って帰ります。子どもたちは、安全のために背中に背負っていたランドセルを膝の上に置き換えて座ります。

出発時刻まで、担任の先生だけでなく、専科の先生や支援員、相談員等、手の空いている教職員のほとんどが手を振って見送ります。中には、目が合った子どもとじゃんけんをする姿も…。

その間、学童保育の部屋に向かう子や、徒歩や自転車に乗って下校する子も行き交います。

これが、いつもの日向小の下校風景です。また明日!

|

|

12月15日 学力テスト

Achievement Test

2月下旬には、県標準学力テストを実施し、一年間の学習の到達状況をみる予定となっています。

これは、子どもたちだけでなく、教員にとっても自身の指導を振り返る機会となるわけですが、学力テスト実施後の採点や分析を踏まえた指導をしようにも、6年生を送る会や卒業式等の準備の時期と重なるため、なかなか落ち着いて学習に取り組むことができません。

そこで、昨年度から、この時期にプレテストと称して、2月に行うものと類似した形式のテストを実施しています。予算の関係で算数のみ(5年は、国語と算数)の実施ですが、問題の量も質も、日頃の単元テストとは異なっているため、苦戦している子どもたちが見られました。

結果は、年明け早々に返却されますので、その結果を踏まえて、重点的に復習するとともに、その子に合った家庭学習の方法を模索し、学習習慣を身につけていく予定です。

|

|

12月14日 焼き芋パーティー本番!

”Yaki-imo” Party!

「畑の先生」こと山武西まちづくり協議会会長の伊藤和さんをはじめ、今回も、協議会の方々に火起こしの段階からお手伝いいただきました。

ほどなくして火がつき始めると、子どもたちから「燃えろ! 燃えろ!」とヒートアップした声が起こりました。

昨日準備しておいた、ぬれた新聞紙とアルミ箔でくるんださつまいもを、炭火にくべると、しばらくは自由時間です。

なぜか校長先生を鬼にして、ルール無視の鬼ごっこ? おしくらまんじゅう?が始まりました。

汗びっしょりになった頃に、できたての焼き芋にかぶりつく子どもたち。

中には、「どうやって食べたらいいの?」と聞きながら食べる子も。

歓声と笑顔に包まれたパーティーとなりました。

ご協力いただいた保護者の皆様や協議会の方々、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

12月13日② 焼き芋パーティーの準備(1・2年生)

Preparation for ”Yaki-imo Party” (Baked Sweet Potatoes)

マラソン大会を終えて間もなく、1・2年生は、明日に控えた「焼き芋パーティー」の準備を始めました。

11月1日に掘った芋は、より甘くするために、これまで日に当てて干していたのですが、学級閉鎖や天候の状況等により、延期が続いていました。

天気も、子どもたちの体調も回復した今日、さつまいもを洗うグループや新聞紙やアルミ箔を巻き付けるグループに分かれ、手際よく準備を進めました。

山武西まちづくり協議会の会長さんから、こっそり追加のさつまいものご提供もいただきました。ありがとうございました。

|

|

|

|

12月13日① 1・2・5年マラソン大会

Marathon(1・2・5th graders)

学級閉鎖等の影響で延期となっていた1・2・5年生のマラソン大会を無事に開催することができました。

朝早くから多くの保護者の方々においでいただき、子どもたちの最後まで頑張る姿に、あたたかい声援(中には絶叫も!?)をありがとうございました。声援が聞こえるたびに、走る子どもたちのスピードが上がっていました。

今年も、新記録賞が続出するなど、これまでの練習の成果が実った子どもたちが多くみられました。

あとは6年生を残すばかりとなりました。6年生は、年明けの新春マラソン大会になる予定です。

|

|

12月12日 物語を書く(打つ)活動(3年国語)

Story writing (typing) activities

3年生の国語の授業にて。

「パソコンを開いて。今から(ワークシートを)みんなのパソコンに送りますね」

「想像したことを、この付箋に打ち込んでいきましょう」

「みんながどんなことを想像したか、見てみましょう(電子黒板に一覧表示)」

「今日作ったものは、「提出」ボタンを押して、先生に提出してください」

一昔前だったら、何を指示されているのか、見当もつかないような言葉が並んでいますが、子どもたちはタブレット端末を使って、こともなげに入力し、提出していました。

そんな操作のことよりも、「たから島の地図」から想像を膨らませ、友達と一緒に物語をつくることに夢中になっていました。

書くこと=打つことの時代も近い!?

|

|