校長室から

3月17日 卒業式

Graduation Ceremony Address "Boys,be ambitious!"

51名が全員、卒業証書を受け取り、本日無事に卒業しました。

おかげさまで、心温まる卒業式となりました。別れを惜しむ涙、感動の涙、感謝の涙…の卒業式でした。

御多用中、ご臨席賜りましたご来賓はじめ関係の皆様、本当にありがとうございました。

引き続き、これまでと同様、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

〔校長式辞(抄)〕

今、卒業証書を手にした皆さん、ご卒業おめでとうございます。

皆さんとは、一緒に行った修学旅行や運動会、陸上競技会などの行事もそうですが、私にとっては、やはり、校長室で行った会食の時間が忘れられない思い出になっています。

会食は、数人ずつで、1か月ほどかけて行いましたが、皆さんがマスクを外して給食を食べ、入学してからこれまでの思い出や将来の夢などを話してくれた束の間のひとときは、私にとって、かけがえのない時間となりました。

皆さんが聞かせてくれた思い出には、旧山武西小学校や旧日向小学校での出来事もたくさんありました。閉校した今もなお、当時のことを生き生きと語ってくれた姿に、皆さんの母校に対する変わらない愛情を感じました。きっとこの日向小も、前の学校と同じように、いずれ第二の母校として愛し、ずっと皆さんの心の中に生き続けてくれることでしょう。

ところで、日向小の正門のそばに、「少年よ、大志を抱け」という言葉が刻まれた石碑が立っています。有名なクラーク博士の言葉ですが、実はこの言葉には続きがあると言われています。

「少年よ、大志を抱け。それは、金持ちになるためや、有名になるための野心などではない。人として、あるべき姿になるための大志である」と続きます。

「人としてあるべき姿になるための大志」とは、いったいどういうことなのでしょうか。

たとえば先日、お話ボランティアの方に「青い目の人形」にまつわる朗読紙芝居をしていただきましたね。第二次世界大戦中、「敵国からもらった人形など、焼き捨ててしまえ」と命令され、全国の人がそれに従って本当に焼き捨てていた中、「かわいそうだから」と、ひそかに青い目の人形を守り抜いた先生が、この山武にいらっしゃったという話でした。

「もし自分がその先生だったら、周りの空気に流されることなく、同じ行動をとれただろうか」と考えてみたことで初めて、その難しさを実感したのではないでしょうか。

そう考えると、あの石碑に刻まれた「大志」とは、人としてあるべき行動をとるための「覚悟」とか「勇気」とかいった言葉にも置き換えられる気がします。

今は、スマホ一つで、いつでも誰とでも簡単に交流し、自分の思ったことを自由に発信することができるという、夢のような時代となりました。

ただその一方で、「炎上」とか「バズる」などといって、あっという間に、ありもしないデマや噂で、見も知らぬ人を簡単に陥れるような空気をつくることができてしまう時代でもあります。

皆さんには、そんな風にしてつくられた空気に流されることなく、また、この先、時代がどのように変わろうとも、人としてあるべき行動をとるための大志、覚悟、勇気をもち、さらに成長していってもらいたいと、心から願っています。

|

一人ずつ卒業証書を授与 |

山武市から卒業生へ記念品贈呈(ヘッドセット) |

|

在校生から送る言葉&歌「大空がむかえる朝」 |

卒業生代表による巣立ちの言葉 |

|

卒業生による歌「最後のチャイム」「旅立ちの日に」 |

卒業式を終えて、担任との別れを惜しむ |

3月16日 もう一つの卒業式(1~3年生)

Another Graduation Ceremony for Grades 1-3

感染予防対策の一環で、今年度の卒業式も、1~3年生は卒業式当日には参加しないこととしています。

そのため、昨日の卒業式の予行練習で1~3年生は、体育館での4~6年生の様子を、各教室の電子黒板にオンライン中継し、「参加」していました。

ところが、接続状態が悪かったためか、在校生や卒業生の歌声が、ほとんど聞き取れなかったという事態が起こっていました。そのため、本番直前の卒業生と4~5年生のそれぞれの合唱の練習時に、生の歌声を聞く場を設けようということになりました。

合唱後、ふいに指名された卒業生が、それに動じることなく1~3年生に対して熱いメッセージを送ったり、4・5年生の歌声を聞いた1~3年生の子どもたちからは「もうすぐ5・6年生だと思えるような歌声で、さすがだなと思いました」というコメントが聞かれたりと、思わぬ交流の場が生まれ、お互いの成長を感じました。

|

|

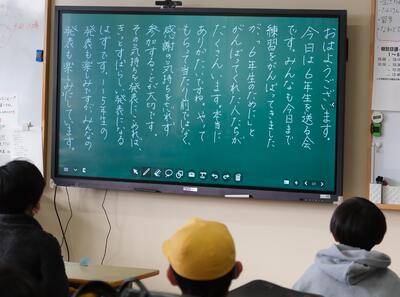

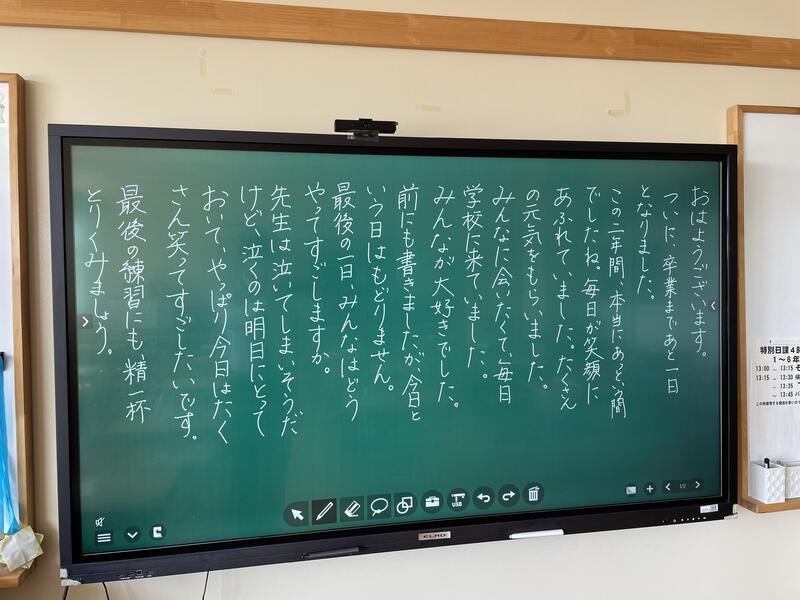

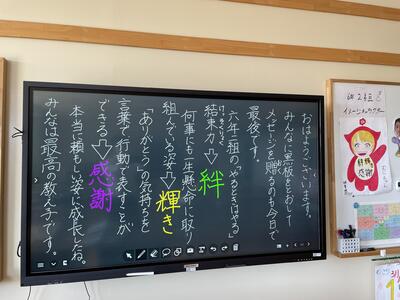

6年1組最後の黒板メッセージ |

6年2組最後の黒板メッセージ |

3月15日 卒業式の予行練習

Graduation rehearsal

いよいよ卒業式を明後日に控え、今日は予行練習を行いました。

1~3年生については、当日出席しないため、各教室の電子黒板に映し出される体育館で行われている様子を見ながらオンライン参加となりました。

在校生にとっては、卒業生の姿を見ながら未来の自分の姿を重ねていたようで、本番さながらの緊張感のある練習となりました。

写真は、一通りの練習を終えて、ほっとした瞬間です(笑)

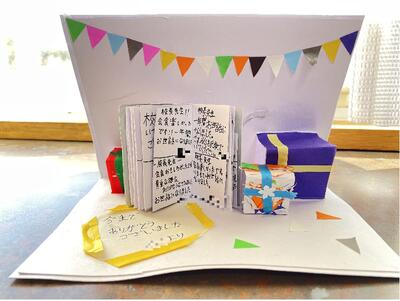

3月14日 卒業生への手作りプレゼント

Handmade gifts for graduates

地域の山武西まちづくり協議会の理事である遠藤益弘様から、卒業生にすてきなプレゼントが届きました。遠藤様の手作りによる竹細工のトンボです。

遠藤様によると、トンボは〈勝ち虫〉とも言われ、「前にしか進まない」「上に上がる。上昇する。」ところから、「前向きに生きていく」象徴とされているのだそうです。

台座は「山椒(さんしょう)」で作られています。硬い山椒の木は「すりこぎ棒」として使われ、解毒作用のあるその身を削られて人に食されるところから、「自分を犠牲にして、人の役に立つ。」意味もあるのだそうです。

子どもたちに「向上心を持って前向きに進んでほしい。誰かのために努力を惜しまず頑張ってほしい。」という気持ちを込めて、一つ一つ作っていただきました。

このトンボは、旧山武西小学校が閉校した際にも、当時の子どもたちにいただいたそうですが、旧日向小学校出身の子どもたちは、珍しそうに近づいてきて、そっと台座にトンボを載せては、驚きの声を上げながら喜んでいました。

本当にありがとうございました。

不思議なバランスを保つ竹細工のトンボ |

おそるおそるトンボを載せては驚く6年生 |

3月13日 SDGsに取り組んだ3年生

Third graders who worked on the SDGs.

3年生は、この一年間、総合的な学習の時間の中で、SDGsをテーマに、それぞれの問題意識をもとにして調べたり、つくったりと探究的に学習に取り組みました。

3月20日に、それぞれのグループで行ってきた活動や気づいたことなどについて発表会を行うのだそうで、今日は各グループともどんな発表内容・方法にするか、熱心な話し合いが行われていました。

これまで、総合的な学習の時間に限らず、日頃からタブレット端末を使いこなしてきたせいか、今日の話し合いの様子も、お互いに写真を撮ったり、パワーポイントを使ってプレゼン資料を作ったりするなど、まさに「使いこなしている」姿が見られ、頼もしく見えました。

修了式まで2週間もないのに、最後の最後まで学びの熱が冷めやらない姿は、「夢中を楽しんでいる」ようでした。

|

|

3月10日 春を感じる風景

Scenery that reminds us of spring.

どの学年の子どもたちも、学力テストや年度末のテスト結果を振り返りながら、一年間の学習の総仕上げをしている中、外を見やると、校庭の木々の枝には花芽が芽吹き、春の訪れを感じる陽気になりました。3組の子どもたちが、先生たちと一緒に、梅や桜の花を観察する姿も見られました。

今日は年度末の大掃除です。机や椅子をひっくり返して、脚の裏にたまった埃など、時間をかけてしっかりと掃除を行いました。

一年生の国語の授業では、自分たちが作ったいくつかのヒントを出して「これは、何でしょう」という問いに答える授業が活発に行われていました。

草木の芽吹きとともに、子どもたちの新学年への芽生えも感じる季節になりました。

|

正門前のハクモクレンも咲き始めました |

学校の敷地内の春を探す3組の子どもたち |

|

学年末の大掃除(机椅子の脚の裏の掃除) |

皆の前に立ち、堂々と発表する一年生 |

3月9日 養護教諭による卒業生への最後の授業

Last lesson for graduates by school nurse.

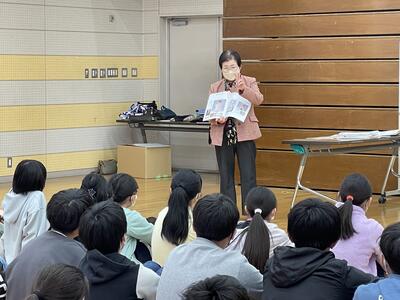

あと一週間で卒業式を迎える6年生に、養護教諭が最後の授業(保健)を行いました。

養護教諭は6年生を、旧日向小から見てきており、2組担任とも「いつかは、こういう授業がやりたいね」と、相談し、あたためてきた授業でした。

それだけに、アンガーマネジメントのことだったり、ネガティブな感情をポジティブに変える方法だったりと、内容は盛りだくさんでしたが、その思いは6年生たちに十分伝わっていたようです。最後の感想箋にも、それぞれの思いや考えがしっかりと書かれていました。

これまでの保健室での関わりや授業などの積み重ねによるお互いの信頼関係に支えられ、気持ちがあたたかくなる授業でした。

|

|

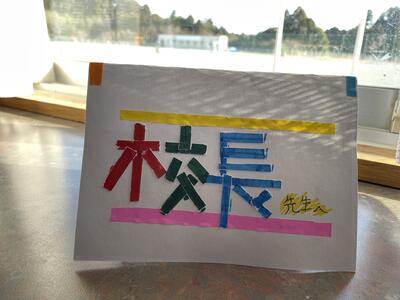

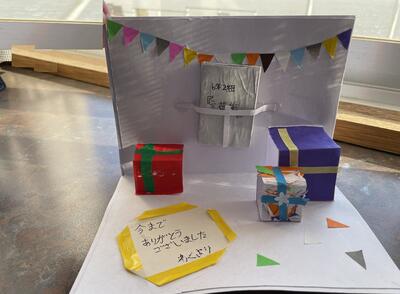

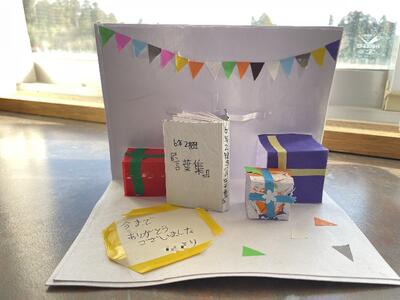

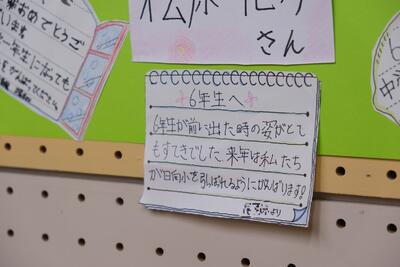

3月8日 ありがとう6年生

Thank You ,6th Graders.

気がつけば、6年生が卒業するまでの登校日はあと7日。

6年生を送る会以降、学校内のあちらこちらで、お別れや感謝の気持ちを表す掲示物や歌声などが聞こえてきて、学校全体が卒業ムードです。

2月から約一か月間にわたって行われた6年生との会食も今日で終わり、いよいよ卒業式までカウントダウンです。

そんな中、今日は、6年生から先生たちへステキな贈り物(手紙)がありました。

心のこもったお手紙に心があたたかくなりました。ありがとう。

|

|

|

|

3月7日 「青い目の人形」にまつわる話を聞く6年生

6th graders listen to the story of the "Blue-Eyed Doll"

1月13日付けの記事でご紹介したお話ボランティアの方から青い目の人形のお話を、もうすぐ卒業する6年生にしてあげたいとのお申し出がありました。

実は、このお話の原作者である並木久栄さんは、今から約30年前に私が新任教員として勤務していた小学校の教頭(当時)というご縁もあり、ぜひにということで朗読紙芝居を上演していただきました。

今回の上演にあたっては、原作者である並木久栄さんにもおいでいただきましたので、紙芝居を終えた後、青い目の人形にまつわる様々なこぼれ話などを、直接お聞きすることができ、人懐っこい子どもたちはあっという間に交流を深めていました。

現実に、ロシアとウクライナとの戦争が起こっていたり、パンデミックが起こったりと、数年前の「常識」が常識ではなくなるといった状況下を考えると、子どもたちにとっても単なる昔話の紙芝居として片づけられるものではなかったのでしょう。

「もしも自分だったらどうするか」と投げかけると、ふだんは明るい6年生たちも、さすがに真剣に黙り込んだ姿が印象的でした。空気を読んで言いたいことも言わない生き方をするか、空気を読んだうえであえて行動するか、大人でも答えに窮する問いですが、未来を創る子どもたちには卒業後もずっと持ち続けてもらいたい問いの一つです。

なお、この朗読紙芝居については、成東文化会館のぎくプラザにおいて開催される「山武市青い目の人形特別展」に合わせて、3月12日(日)、26日(日)のいずれも13時~と14時~で上演されるそうです。ご興味のある方は、ぜひ足をお運びください。

|

ケーブルテレビの取材も入りました |

真剣に話に耳を傾ける6年生 |

|

朗読紙芝居後、解説する原作者・並木久栄さん |

千葉県退職女性教職員の会「ふさの会」の方々と |

3月6日 R5部活動についての説明会(3~5年生)

Briefing session on extracurricular activities for the upcoming year was held.

本日の昼休み、3~5年生に集まってもらい、来年度の部活動についての説明会を開きました。

令和7年度以降、球技大会、体操部、金管部に関する大会は、郡も市も開かれないことを伝え、それに向けて、来年度と再来年度の日向小学校の部活動も大幅に縮小し、今後は地域へ移行していくことについて説明しました。

今年度の日向小学校の郡市陸上大会で男女総合優勝、また球技大会においても男子が優勝など、先輩たちの大活躍の姿を見てきただけに、金管部がなくなること(希望者がいればクラブとして存続)や、朝練習も行わないといったことについて説明を聞くと、驚きを隠せない子どもたちもいました。

「いくらなんでも、来年度から急にすべての部活動を中止するというのは、これまで頑張ってきた4・5年生にとっては驚くのではないかということで、先生方で話し合って、できる限りの時間を確保しました」

と説明を続けると、配られた手紙に書かれた活動日程などに熱心に目を通していました。

このような内容ですので、私が一方的に話しておしまいにするのはためらわれたため、さらに近くの友達同士で、話の内容について確かめ合う時間も取りました。

お互いが手紙を見ながら、「陸上部が終わったら、球技部と体操部に入ることもできるんだって」などと説明し合いながら、今年度との違いなどについて確かめ合う姿も見られました。おかげで、どの子もどのような内容なのか理解したようで、すっきりした表情で説明会を終えることができました。

本日から3月20日まで、3~5年生を対象に、来年度の部活動への参加の希望の有無を問う事前アンケートを「さくら連絡網」を通じて行います。部活動への参加の意思がある児童がどれくらいいるのか、アンケート結果を踏まえ、来年度の部活動の計画をさらに練り直していく予定です。

関係のご家庭の方々におかれましては、お子様とよく相談の上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

|

来年度、部活動に参加する予定の児童が挙手(説明前) |

友達と手紙を読みながら、話の内容を確認し合う |

3月3日 6年生を送る会

Farewell party for 6th graders

いよいよ「6年生を送る会」本番を迎えました。

6年生の教室の黒板に、毎日書かれる担任からのメッセージにも、いつも以上に力がこもります。

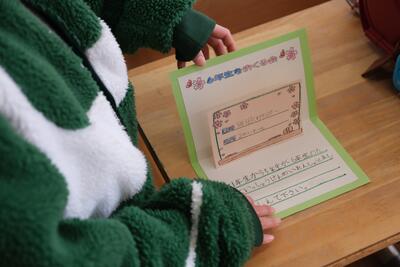

会直前に、1年生全員からプレゼントを手渡された6年生は、5年生の実行委員の進行に従い、一人ずつ舞台に立ち、得意なことや将来の夢などとともに紹介されます。その様子が、生中継で、各教室に流れました。

1年生から始まった各学年の発表(ビデオ作品)は、劇あり、クイズ大会あり、歌あり、ニュース番組形式で6年生のすごさを伝えていくといったもので、大いに盛り上がりました。

何より、それらを視聴する6年生が、一緒に歌ったり、歓声をあげたり、感嘆の声をもらしたりと、実に感情表現豊かで、この姿こそ、在校生と一緒の場で共有したかった場面でした。

どの学年の発表からも、6年生に対する感謝にあふれ、日頃からの6年生の下学年への優しさへのお礼が伝わりました。

最後にお礼として、6年生が合唱する姿は、少し大人びていて、在校生だけでなく、教職員の胸を打つ感動的な場面でした。

卒業まであと10日。

様々な形で、「感謝」を伝え合う期間となりそうです。

|

1組担任によるメッセージ |

2組担任によるメッセージ |

|

手作りの招待状を手にする6年生 |

1年生から一人ずつプレゼントを渡す |

|

6年生を前に緊張気味に会を始める5年生 |

このような形でビデオを視聴しました |

|

歌やクイズなどに大いに盛り上がりました |

在校生に向けた言葉と合唱で締めくくりました |

3月2日 6年生を送る会(前日)

Farewell party for 6th graders (the day before)

いよいよ明日に迫った6年生を送る会。

今年度も、2階ホールに6年生を集め、各学年が準備してきたビデオを視聴する会になります。

在校生は、各教室で、6年生が視聴しているビデオと同じものを電子黒板を通じて視聴します。

5年生は、在校生を代表して、実行委員として、会全体を進行します。

今日は、前日準備ということで、最後の飾りつけも準備万端整いました。似顔絵付きの6年生一人一人へのメッセージ掲示板も見応えのある作品に仕上がりました。

子どもたちの下校後、先生方は、2階ホールからのZoom映像が、きちんと各教室で視聴できるようになっているか、ビデオへの切り替えができるか、総動員でチェックに奔走しました。

先生方にとっては、ちょっとしたICT教育研修にもなりました。

|

|

|

|

3月1日 図工(1年生)

Arts and Crafts class (1st grade)

図工室では、1年生が、紙版画を行いました。

色が転写される紙を使って、新聞紙で挟み込み、バレンを使って刷ると、味わいのある紙版画が出来上がります。

先生と友達と、声をかけ合って、そうっとぬれた紙を持ち上げ、完成(歓声)です。

|

|

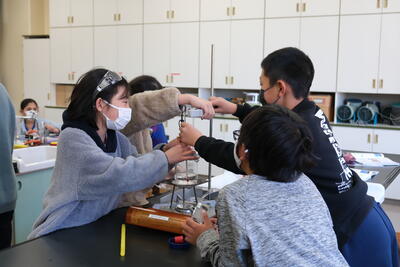

2月28日 理科の授業(4年生)

Science class (4th grade)

理科室では、4年生がものの温まり方の実験を行っていました。

火を扱う授業は、授業者も子どもたちも緊張が走ります。

「温度計がビーカーの底にくっついてない?」

の一言に、グループのみんなが、一斉にビーカーを凝視し、

「そっち持ってて!」

と少々興奮気味。

体験的な活動を通して学ぶ理科の実験は、子どもたちに人気のある授業の一つです。

|

|

2月27日 あたたかい日

It’s a warm day.

春を思わせるようなやわらかな陽光を浴びて、花壇のパンジーたちも色とりどりの花を咲かせています。

休み時間には、冷たくてふだんあまり近寄らないのぼり棒にも集まって、よじのぼろうとする子どもたちの姿もありました。

上着を着て遊んでいた子どもたちも、いつのまにか上着を脱ぎ捨てて、ドッジボールなどの遊びに夢中になっています。

教室に戻る時間になると、いつものように一斉に移動を始めていましたが、やはり気がつく子どもはいるものです。何着も拾っては自分の身にまとい、「忘れた~」と運動場に走って戻ってくる友達に、一着ずつ渡してあげていました(笑)

そんな光景に、心も温まる一日でした。

|

|

|

|

2月24日 着々と準備が進んでいます

Preparations are steadily underway.

先日の雪や冷たい空気が、つぼみの休眠打破を進めたのでしょうか、早くも校庭の桜に花がほころび始めました。

学力検査が終わり、いよいよ本格的に6年生を送る会の準備が、各学年で着々と進められています。昨年度と同様に、今年度も、各学年の演目については、予め動画にして、当日は6年生以外の学年は、各教室の電子黒板で視聴するというスタイルで実施します。

お互いに撮影した動画を確認し合ったり、ビデオカメラを構えて、演者の立ち位置を確認したりと、舞台で演技するのとはまた違った形の準備が進められています。

6年生を送る会は、3月3日。いよいよ大詰めです。

|

|

|

|

2月22日 学力検査終了!

The academic test has been completed.

昨日から2日間にわたって学力検査を行いました。1・2年生は、国語と算数。3・4年生は、さらに理科・社会。5・6年生は、英語も加えて5教科を受験しました。

これまで朝のドリルタイムを延長して、プリント学習に取り組んだり、担任の先生や教科担当の先生から個別の指導を受けたりして、どの子も一生懸命に取り組んでいる姿が見られました。

外は、大きな霜柱ができるほど冷たい空気の2日間でしたが、教室内は熱心に問題を解く熱い時間が流れていました。

お昼の放送では、いつものように「卒業生インタビュー」ということで、6年1組と2組からそれぞれ一人ずつ放送委員によるインタビューに答える6年生の姿が、各教室の電子黒板を通じて放映されました。

ところが今日は、「明日、誕生日を迎える先生がいます。誰でしょう」というクイズコーナー?が始まったなと思ったら、突然、校長室のドアが開き、カメラPCを抱えた先生と放送委員が入ってきて、

「答えは、校長先生です。一言お願いします」

というお祝いのサプライズが。

おかげで、その後の昼休みは、あちらこちらから「校長先生、お誕生日おめでとうございま~す!」の手荒い祝福をいただき、忘れられない日になりました。ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

2月21日 昨夜の雪で雪だるま⁉

We made a snowman with last night's snow!

昨夜から日向小の周りは雪が降り、花壇のパンジーにもしっかりと積もっていました。

そんな冷たい朝を迎えた今日、いつもの朝の運動をしに運動場に出た3組の子どもたちでしたが、こらえきれずに(?)雪だるまをつくりました。

「校長先生、見に来て~ とけちゃう~」

の声に駆けつけ、パシャリ。赤くなった指先を見せる姿も誇らしげでした(笑)

|

|

2月20日 朝の運動

Morning Exercise

3・4・5組は、毎朝、運動場等で運動をします。今日は、2チームに分かれて、お互いの陣地に立てたコーンを倒しに行き、倒されたコーンは立て直すという、競争を行いました。

みんなで相手陣地に倒しに行こうとすると、自分の陣地のコーンがすべて倒されてしまうし、みんなで守ると、いつまでたっても相手のコーンは倒れないし…で、チームで話し合いや振り返りが自然と生まれます。

朝から、体と頭を思いっきり使う時間を過ごしています(笑)

2月17日 音楽も活動豊かに

Music has also become rich in activity.

♪ずいずいずっころばし~

2年生の教室から、歓声とともににぎやかな歌声が聞こえてきます。

コロナ対策で様々な活動に制限を余儀なくされていましたが、最近では、マスク姿は変わりませんが、ほとんどの活動がコロナ禍以前のような活動をすることができています。

また、最近の通知等にもあるように、本校でも今年度の卒業式については、教職員と卒業生は、原則としてマスクを外して実施しようと準備を進めているところです。もちろん、無理強いはしませんが、可能な限り、コロナ禍以前の ような形で実施できればと思います。