校長室から

9月4日 身体測定

Physical Examination

今年度2回目の身体測定。

身長や体重を測定する前に、保健室の先生(養護教諭)からのお話がありました。

「友達の身長や体重と比べないこと。聞かないこと。比べるなら、前回の自分の身長・体重と比べて、成長しているかを確認すること。おおよそ身長1cm伸びていたら体重が1kg増えているのが普通です。身長だけが伸びていて、体重が減っているといった場合は、先生たちはとても心配します」

といった内容のお話に、どの学年の子どもたちも神妙な面持ちで聞き入っていました。

ドキドキしながら、そうっと体重計に乗る子どもたち。

多くの子どもたちが、順調に「成長」していました。

|

|

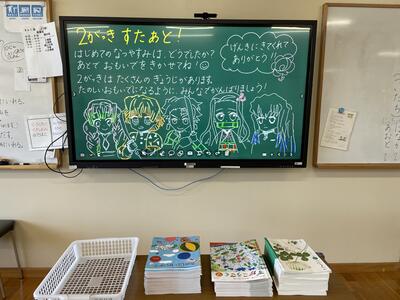

9月1日 2学期が始まりました

The new school year has begun.

校舎に、子どもたちの歓声が久しぶりに響きました。

いよいよ2学期がスタートします。

それぞれの学級の担任の先生方が、少しでも子どもたちが明るく、楽しく新学期を迎えることができるようにと、工夫して出迎えました。

転入生4名も加わり、児童数221名になりました。今学期もどうぞよろしくお願いいたします。

|

|

8月21日 除草作業

Weeding by teachers

教職員みんなで日向小の敷地内の除草作業等を行いました。東京ドーム1.2個分の広さ!

8時半からたっぷり2時間。ちょうどこの時間帯だけ、日向小の上空に厚い雲がかかっていたのが救いでした。

その他、運動会に向けて、10以上のテントの骨組みを組んだり、金属探知機を使いながら校庭にクギなどの危険物が落ちていないか等の確認を行ったりしました。

直射日光は避けられたものの、みんな汗ぐっしょりでしたが、いつもの和気あいあいの雰囲気で、達成感とともに無事故で作業を終えることができました。

いよいよ来週末から2学期が始まります。日向小の子どもたちは、充実した夏休みを過ごしているでしょうか。

日向小では、子どもたちを迎える準備が始まっています。

乗用の草刈り機を運転する教頭先生 |

順調に育つサツマイモ畑の雑草もとりました |

道路に面した急勾配の除草作業 |

運動会に向けてテントの骨組みづくり |

汗ぐっしょりになりながらもきれいになっていく… |

除草作業後 |

砂場のブルーシートを突き抜けて生えた雑草(before) |

作業後の砂場(after) |

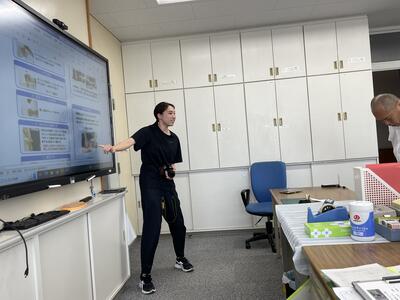

7月27日 校内研修

In-School Training

午前中は、校内研修を行いました。

前半は、「もしも子どもたちがアレルギー症状等で倒れてしまったらどうするか」について、養護教諭が中心となって、講義・演習を行いました。参考:学校におけるアレルギー疾患対応資料:文部科学省

また、昨年度と同様に、実際に児童がアレルギー症状で倒れたことを想定し、児童役に扮した先生や担任役等の分担を決め、ロールプレイングで演習も行いました。電子黒板などを有効に使うことで、職員室に居ながらにして、リアルタイムで教室で行われている様子が見て取れるという可能性にも気づいた研修となりました。

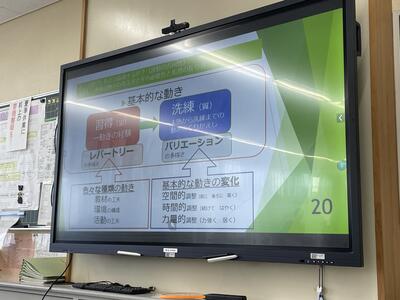

後半では、体育主任による幼児・児童期の運動や遊びについての講義・演習を行いました。子どもたちにとって、「やらされる運動」ではなく、自らが主体的にやってみたい・達成したい運動(遊び)を、体育の授業等で、どのように位置づけたらよいかを考え合いました。

実際に、身体を動かしながら遊びのバリエーションを増やしていく活動は、先生たちにとっても笑顔がこぼれる、楽しい運動になりました。

午後は、東金文化会館にて、元フジテレビアナウンサー笠井信輔さんによる講演会に、教職員みんなで参加しました。笠井さんの子育てや、闘病生活を通じての学びのお話は示唆に富んでいて大変勉強になりました。印象に残った言葉は、いくつもありましたが、ここでは、

「鏡は先に笑わない」

を紹介しておきたいと思います。

子どもたちと接する大人として、忘れてはならない言葉の一つだと思います。

まずは職員室の電子黒板で養護教諭によるレクチャー |

教室を使って実地訓練(職員室から見える教室の様子) |

危機的状況の「児童」を救う先生たち(訓練) |

養護教諭による講評と振り返り |

体育主任による遊び・運動に関するレクチャー |

職員室の電子黒板を活用して講義 |

実際に体を動かして遊びのバリエーションを増やす |

単なる遊びに見える動きの意味を理解する |

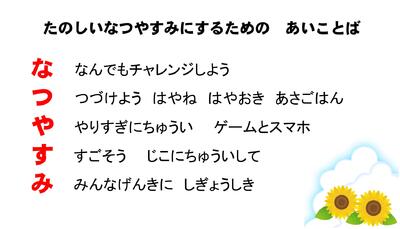

7月20日 オンライン終業式

Online Closing Ceremony

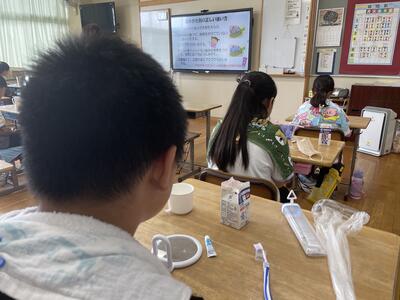

1学期末の終業式は、暑さ対策のため、各教室の電子黒板を通じてオンラインで行いました。

今年の夏は、例年以上の暑さとも言われているため、熱中症のほか水難事故等についても気をつけたいところです。

同時に、心配なのは、子どもたちの運動不足です。

熱中症警戒アラートの発令など、暑さ指数が「危険」「厳重警戒」のために、外で遊ぶことができず、涼しい家の中でゲーム三昧…などという姿も目に浮かびます。

そこで、終業式では、涼しい部屋の中でもできる運動の一例として、片足ずつ交互に後方に下げてしゃがみながら重心を垂直に落とす運動である「バックランジ」を紹介しました。

話の途中では、突然、5年生の教室にサプライズ訪問し、全校でオンライン筋トレ大会⁉になりました(笑)

夏休みの過ごし方の注意点については、生徒指導主任から、スライドを使ってクイズ形式で説明しました。

有意義な夏休みをお過ごしください。

|

みんなで筋トレ! |

楽しい夏休みにしましょう! |

7月19日 もうすぐ夏休み

Summer Vacation Coming Soon!

明後日からは、夏休みです。

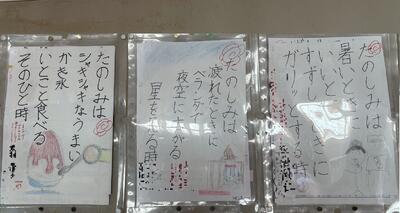

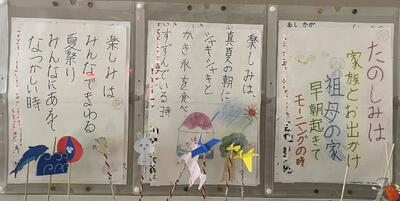

6年生の廊下の掲示物にも、夏休みを楽しみにしている子どもたちの気持ちがあふれています。

|

|

7月18日 猛暑…

Heat Wave

熱中症警戒アラートも発令され、うだるような暑さが続きます。

こまめな水分補給や、外遊びの制限等を行いながら、考えられる限り熱中症対策を講じていますが、休み時間になると体調不良を訴える子どもが増えてきました。

今日から3日間、午後は個人面談のため、子どもたちの在校時間は少なくなりますが、各ご家庭におかれましても、引き続き熱中症対策をお願いいたします。

個人面談では、担任が保護者の方とともに、1学期の学習面や生活面での振り返りを行いました。

暑い中をご来校いただきまして、ありがとうございます。

校庭で散水するスクールサポートスタッフの佐藤さんと教務主任 |

7月14日 歯みがき教室(1年・5年・3~5組)

Tooth brushing class

山武市の歯科衛生士さんたちのご協力を得ながら、恒例の歯みがき教室を実施しました。

1年生は、6歳臼歯が生えているか、全員診ていただいたり、タブレットを使って自分のどの歯に汚れが多いか記録に残したりしました。

5年生は、歯周病について学ぶため、自分の歯に染め出し液を塗ってから、ブラッシングするという体験的な活動に取り組みました。

歯ブラシは、鉛筆持ちで優しく握ることも学びました。

保護者の方に向けては、保健だよりにも掲載しましたので、あわせてご覧ください。

|

|

7月13日 調理実習(6年生)

Cooking Practice(6th Graders)

「にんじんが固くて、なかなか切れなかった」

「短冊切りって、結構難しい」

などなどの声が聞かれた6年生の調理実習。

「最初は、にんじんから!」

火がついたガスコンロを前に、いつのまにか真剣な表情で声をかけ合う6年生たち。

出来上がった野菜炒めとスクランブルエッグを、どのグループも満足げにおいしそうに食べていました(笑)

|

|

|

|

7月12日 自転車安全利用の推進宣言!

Declaration on the Promotion of Safe Bicycle Use!

千葉県内の自転車が関係する交通事故は、全交通事故の25%も占めているのだそうです。

学校ではこれまで、ヘルメットの着用や保険への加入を促したり、交通安全教室を開いたりして、日頃から交通安全について、機会あるごとに取り組んできました。

今回は、山武警察署の方々の協力の下、児童代表による「自転車安全利用の推進宣言」を行いました。時間の関係で、4~6年生のみがホールに集まって行いましたが、1~3年生についても同様に、各教室で自転車の乗り方や気をつけることについて指導してまいります。

もうすぐ夏休み。自動車・自転車・電動キックボード・歩行者が共存する社会になりましたので、交通事故が起こらないよう、各ご家庭においても、より一層お声かけをお願いいたします。

7月11日 1年生も読書通帳の活用開始!

1st graders also begin using the reading passbook.

今年度も昨年度に引き続き「読書通帳」を実施しています。

すでに2年生以上の子どもたちは、休み時間になると、

「(読書通帳に)シールください」

「読書通帳、なくしちゃったのでください」

など、校長室にやってきます(笑)

本日、いよいよ1年生にも「読書通帳」を渡す日がやってきました。

「10冊読むたびに、シールがもらえる」といったルールを聞くと、わぁ~♪と嬉しそうに喜び合う子どもたち。今年も、1階の廊下に掲示している「日向読書の木」に、たくさんの花を咲かせてくれるのを楽しみにしています。

大きな読書通帳を、1年生みんなに渡し終えて、はいチーズ!

|

|

7月10日 熱中症警戒アラート発令中!

Heat stroke alert in effect!

熱中症警戒アラートが発令されたとおり、本校においても暑さ指数が警戒を示していたため、本日の休み時間の外遊びや午後の水泳学習は中止しました。

そんな中でも、休み時間になると、各学年・学級では、タブレット端末や電子黒板等を上手に使って楽しそうに過ごしていました。

また、冷房の効いたホールでは、早くも9月に行われる運動会に向けて、応援団の子どもたちが集まり、話し合いや練習に取り組んでいました。

今後もこの暑さは続きそうですので、引き続き子どもたちの様子や暑さ指数を見比べながら、適度な運動の確保をしつつ、積極的な水分補給はもちろん、安全面に細心の注意を払っていきたいと思います。

校章にもあるユリが玄関前で咲き誇っています |

うだるような暑さで外遊びは中止 |

|

午後に予定されていた水泳は、朝の1時間目に変更 |

休み時間を図書室で過ごす子どもたち |

教室の電子黒板で動画を視聴する1年生 |

休み時間ですが、教室で道徳の動画を視聴する3年生 |

休み時間に算数セットで遊ぶ1年生 |

すべての子どもたち一人一人と担任が教育相談 |

7月8日 ホタル観賞会

Firefly watching party

夏は夜。

日向小がいつもお世話になっている地域の山武西まちづくり協議会が主催する「ホタル観賞会」が開催されました。

「月のころはさらなり、闇もなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし」

一つ二つどころではない多くのホタルに、訪れた子どもたちから多くの歓声が上がっていました。

私の撮影技術が足りず、こんな写真しか撮れませんでしたが、また近日中に撮影に行きたいと思います。

7月7日 宿泊学習2日目(5年生)

Second day of overnight study (5th graders)

5年生の宿泊学習2日目は、晴れたのですが、気温もぐんぐん上がる中、ウォークラリーを行いました。

スタートしたとたんに迷子になる子たちもいましたが(笑)、おかげさまで無事にみんなゴールに到着しました。

最後は、工作体験も行い、東金青少年自然の家をあとにしました。

いつもは元気いっぱいの5年生も、学校に到着した頃には、へとへとに疲れているようでしたが、それでも表情には、達成感が感じられました。

|

|

7月6日 宿泊学習1日目(5年生)

Overnight stay study day 1 (5th graders)

5年生が、東金青少年自然の家で宿泊学習(一泊二日)を行っています。

1日目は、火起こし体験や野外炊飯のカレー作りなどを行った後、キャンプファイヤーを行いました。

これまでの準備期間で、6年生がキャンプファイヤーのスタンツ(ダンス)を「伝授」していました。なんでも日向小の伝統にしたいのだとか。

確かに今の6年生は、コロナ禍の影響もあり、結果的に、新日向小として初めての5年・宿泊学習を経験した初代の学年です。

♪ジンギスカ~ン の音楽とともに、毎日のように教室で楽しそうに踊っていましたが、日が暮れて、キャンプファイヤーの火の前でこの音楽が鳴ると、もう興奮は絶頂に達していました(笑)

宿泊棟のエアコンの故障により、冷房の効く部屋でテントを張って寝ることになっていましたが、所員の方々のご尽力のおかげで、子どもたちにとっては、これもまたよい思い出になったようです。

|

|

7月5日 大掃除

Major Cleanup

あと2週間余りで1学期が終了します。

各学年・学級では、学期末の学習の締めくくりを行っているところですが、今日は、日頃手の届かない場所を1時間かけてしっかりと掃除しました。

1年生も、両手を上手に使ってしっかりとぞうきんをしぼり、床の水拭きをしていました。また、机の脚の裏のほこりなども丁寧に取ることができました。

|

|

|

|

7月4日 シャボン玉とんだ

Soap bubbles flew.

小学校1年生の子どもたちが、シャボン玉をつくって遊びました。

シャボン玉液をストローに入れて、吹き込み始めると、

「できた!」

美しいシャボン玉が空に浮かぶ様子を見て歓声を上げ、シャボン玉を追いかけて、触ったり、割ったりして、楽しく遊びました。

存分に遊んだ後は教室に戻り、したことや感じたことなどを日記に一生懸命書いていました。

|

|

7月3日 全校集会

School-wide Assembly

当初の計画では、久しぶりに体育館に全校児童が集まり全校集会を開く予定でしたが、気温が高かったため、オンライン全校集会に変更しました。

これまで準備してきた代表委員や図書委員の子どもたちは体育館に集まり、各教室とZoomでつないで全校集会を行いました。

図書委員会の子どもたちは、「読書通帳をがんばりましょう」「図書室の本を借りましょう」といった呼びかけのほか、学年別の推薦図書の紹介や、絵本『はらぺこあおむし』の読み聞かせなどを行いました。

後半は、「校長先生と、全身を使った全校じゃんけん」でした。

進行の子どもたちが、「最初はグー」というたびに、毎回、壇上でしゃがまなければならず、ちょっとしたスクワットの連続を強いられましたが(笑)、各教室では大盛り上がりだったようで、何よりでした。

|

|

6月30日 第1回授業公開

1st Open School

例年の保護者参観(オープンスクール)とは異なり、今回は、地域の方々や学校運営協議委員のほか、他校の先生方や教育委員会にも広く周知したところ、30名余の方々においでいただきました。

本校の教員も子どもたちも、当たり前のように電子黒板やGIGA端末を活用している姿を見て、羨望のまなざしとともに驚きの声が寄せられました。

また、本校の研究の「健康教育」や「金銭教育」にも関心を寄せていただき、多くの方々から、「また次回(11/11)も来たい」とおっしゃっていただきました。

平日にもかかわらず、多くの保護者の方々にもご参観いただきました。この場をお借りして、感謝申し上げます。

|

他校の先生や教育委員会からも来校されました |

おなか元気教室(ヤクルトから講師招聘) |

|

心と体のつながり(養護教諭による授業) |

薬物乱用防止教室 |

|

野菜が大きくなる秘密発見(栄養教諭による授業) |

のこぎりを使って(図工) |

|

お家の人とも相談(金銭教育) |

授業公開後、給食試食会も行いました |

6月29日 4校合同学習会

Joint study group of four schools

山武中学校、睦岡小学校、山武北小学校と本校の4校の特別支援学級の子どもたちが、さんぶの森中央体育館に集まり、合同学習会を開きました。

コロナ対策で、昨年度までは4校をオンラインでつないで交流を図っていましたが、今年度は、久しぶりの対面での合同学習会となりました。

今年の進行担当は、日向小の子どもたち。これまで何度も教室で練習してきていたため、落ち着いて、明るく堂々と会を進めることができました。

エアコンのきいた体育館だけでなく、外の公園等も使って楽しいレクを行いました。どの学校の子どもたちからも、大きな歓声が響きました。

|

|

|

|