校長室から

10月20日 1・2年校外学習(馬事学院へ)

Out-of-school Learning

旧日向小学校は、今年の4月、馬の学校「馬事学院」に生まれ変わりました。

コロナ禍が収束し、本格的な教育活動を展開する中、1・2年生は、新たな校外学習先として、馬事学院を選びました。

エサやり体験や乗馬体験などの馬との交流、そしてその馬を日々世話している高校生たちとの交流は、1・2年生にとって、かけがえのない体験となりました。

実際の馬を見るのも乗るのも初めてという子が多く、「のってみたら、たかくてけしきがとってもよかったです」と感想を残す子も。

馬事学院のブログでもご紹介されていますので、そちらもどうぞご覧ください。

|

|

|

|

10月19日 特別支援推進スポーツ大会@東金アリーナ

Sports Competitions for the Promotion of Special Education

前日は、市の球技大会が開催された東金アリーナで、今度は、山武郡市内の特別支援学級や特別支援学校の子どもたちが、スポーツ大会を行いました。

ギャラリーには、この日まで、少しずつ制作を続けてきた横断幕がかけられ、玉入れや綱引きなど、練習の時とは比べ物にならないくらい、力いっぱい競技に参加し、大いに盛り上がりました。

閉会式では、日向小の子どもたちが力を合わせて、立派に式を進めることができました。

みんな大満足で帰路につきました。

|

|

|

|

10月18日 市球技大会「準決勝敗退」という財産

City volleyball game tournament ”semi-final loss" an asset

東金アリーナに、山武市内の小学校11校が集まり、市球技大会が開催されました。

緊張気味の表情で始まった試合も、1点また1点と点数を重ねるたびに、応援席から「ヒューガ!」の声援が聞こえてくると、選手たちからも次第に笑顔が見え、男女ともにいつもの調子でパスがつながっていきました。

初戦を勝ち抜き、準決勝にコマを進めた男子に対して、女子はフルセットまで戦いましたが初戦を逃し、意気消沈…かと思いきや、組み合わせの関係で、

「先生、次の試合で2セット取って勝てば、準決勝に行けるかも」

と、希望の光が。

すでに気持ちを切り替えた女子チームは、次の試合に向けていつものような明るさでウォーミングアップをこなし、準決勝への切符をかけた戦いに挑みました。

こうなると、応援席の保護者の方々の声援にも力が入ります。学年主任のリードで、「ヒューガ! ヒューガ!」と大盛り上がりしました。

おかげで、一時はダメかと思われた戦況を覆し、見事に女子も準決勝にコマを進めることができました。

ただ、準決勝では、男女ともに一進一退の攻防を繰り広げましたが、あえなく敗退。

悔しさで涙が止まらない子が続出する中、監督からの

「5年生も、この悔しさをしっかり覚えておこう。そして来年へ…」

熱い言葉に、真剣に耳を傾ける子どもたちの姿がありました。

今まで真剣に練習に取り組んできたからこその涙でした。よい試合でした。

保護者の皆様、これまでの応援ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

10月16日 体力テスト

Sports Test

さわやかな秋風、秋空の下、どの学年も体力テストを実施しました。

体力テストには、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン(往復持久走 )、50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げの種目があります。

本校の子どもたちは、足腰を使う種目が弱点ですが、今年度の結果はいかに。

時間の許す限り、何度も挑戦する子どもたちが多くみられました。

反復横跳び |

ソフトボール投げ |

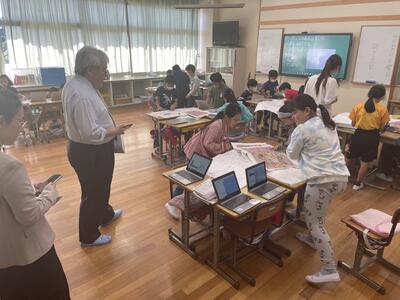

10月13日 ICT教育セミナーの開催

Holding ICT Education Semminars

日本のICT教育の第一人者である、東北大学大学院教授の堀田龍也先生を招いて、ICT教育セミナーを開催しました。堀田先生については、様々なメディアに出演されているほど有名な方ですが、今回、わざわざ仙台から本校のためにおいでいただくことができました。

山武市だけでなく、山武郡市内の小中学校の先生方をはじめ、約80名の方々にお集まりいただき、本校の授業を2時間分参観していただきました。

堀田先生からは、本校で展開した授業すべてについて御講評いただき、本校の教職員だけでなく、参加された先生方にとって、学び多い時間を過ごすことができました。

特に、

・親切のつもりで、何から何まで教えすぎていないか

・子どもたちがもつ力を信じ、自ら学習方法を選択し、自己解決できるような場を用意しているか

といったご指摘は、ICT機器の活用以前の、授業づくりにおいてとても大切な視点でした。

私たち教員は、子どもたちを前にして教えているようで、同時に、子どもたちの姿を通して多くを学びながら毎日の授業や教育活動を行っています。

今回のセミナーを機に、子どもたちにとって、より質の高い教育を行うことができるよう、引き続き研鑽してまいります。

授業を参観される堀田先生① |

授業を参観される堀田先生② |

|

堀田先生のご講演に詰めかけた先生方

|

堀田先生を囲んで記念撮影「ヒューガ!」 |

10月12日 就学時健診

Children who will enter the school next year underwent a medical checkup.

毎年恒例の就学時健診を実施しました。

就学時健診とは、来年度入学する予定の子どもたちのための法律で定められた健康診断です。

心配そうに列に並ぶ子もいれば、友達と仲良く笑顔で挨拶する子など様々ですが、泣く子もなく、無事に全員、診断を終えることができました。

私からは、ご家庭に向けて、家庭で行っておいていただきたい「あいうえお」をご紹介しました。

※「お」については、「おいしくたべる」という食育に関するお話に変えました。

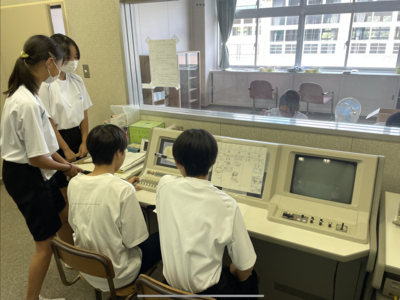

10月11日 「オンライン日本語教室」のオフ会

Off-line Japanese Language Classes

今年度、文科省から「リーディングDXスクール」として指定を受けていますが、授業や校務にICT機器を日常的に活用するほか、本校独自のテーマ「過疎・高齢化が進む地域におけるオンライン日本語教室の可能性」を掲げ、千葉大学国際教養学部と連携を図り、実践的に試行錯誤しているところです。

具体的には、毎週水曜日の3・4時間目、各クラスに在籍する外国にルーツを持つ児童のうち、日本語指導を必要とする子どもたちを日本語教室に集め、千葉市の大学生とオンラインでつながり、日本語に親しむ活動に取り組んでいます。

今回は、新しく10名ほどの学生が加わりましたので、自己紹介も兼ねて大学生たちに来校してもらい、直接の対話を楽しみました。お互いにすぐに打ち解け合い、笑顔があふれる時間となりました。

こうした直接交流の経験が、今後のオンライン上での対話的な学びに役立っていくものと期待しています。

|

|

10月10日 目の愛護デー

Eye Protection Day

This is because 10.10,when laid horizontally,looks like the eyes and eyebrows of a human face.

10月10日は、目の愛護デーです。本校のように、電子黒板やタブレット端末を日常的に活用している学校に対しては、子どもたちの視力等を心配する声が、少なからず寄せられます。

保護者の皆さまには、9月1日付けで文科省から発行された資料「目をまもるためにはどうすればいいの?」を、メール配信しました。

本校としては、授業でのICT機器利用もそうですが、家庭でのゲーム等の時間の方が圧倒的に多いため、学力とともに視力についても心配しているところです。

保健室前の廊下には、子どもたちが自分の目に興味関心を持ってもらうべく、養護教諭が工夫を凝らしてつくった資料を掲示しました。

また、給食の時間も、保健委員会(放送委員会)の子どもたちが、目を守るための注意を促す放送を行いました。

各ご家庭でも、この機会に、目を守るための工夫について話題にしてみてください。

|

|

10月7日 祝!山武郡市PTAバレーボール大会優勝!

Congratulations!

子どもたちに続き⁉、お母さんたちも大活躍!

日向小・睦岡小・山武中のPTA合同チームで参加した山武郡市PTAバレーボール大会で、見事に優勝!

日頃の練習の成果が発揮され、圧倒的な勝利でした。

11月30日に行われる県大会に出場することとなりました。おめでとうございます!

|

|

10月4日 郡市球技大会:男子優勝!・女子準優勝!

Volleyball Game :Boy's Chanpion! Girl's Finishing Second!

昨年度までとは異なり、練習時間を大幅に縮小し、教育課程を工夫するなどして、より効率的な練習計画を組み、臨んだ球技大会でした。

これまで「もうちょっと練習時間をください」と頼んでくる子どももいましたが、与えられた時間をどう使えば効率的になるかを考えるように促すと、それを素直に受け入れ、自分たちなりに無駄な時間を過ごさないよう、工夫を凝らして集中して練習に取り組んでいる姿が見られました。

そうした努力が、「男女ともに決勝戦に出場」という形で実を結びました。これは、日向小開校以来初の快挙で、男子は昨年度に続き二連覇という結果でした。(「学校とつなぐ生中継のカメラワークが大変!」という嬉しい悲鳴も⁉笑)

会場の東金アリーナには、保護者の方々も応援に駆けつけてくださり、大変勇気づけられました。これまでの練習も含め、ご協力いただきありがとうございました。

次回(10月19日)の市の球技大会では、今大会で学んだことを踏まえ、さらに心身ともに成長してくれることを期待しています。

引き続き、子どもたちのためにあたたかい応援をお願いいたします。

男子決勝戦! |

女子決勝戦! |

男子優勝! |

女子準優勝! |