校長室から

11月1日② 芋ほり体験(1・2年生)

Duging Sweet Potatoes

今年もまた、学校の敷地内の畑で、1・2年生たちが歓声を上げながら芋ほりを行いました。

今年の夏は暑かったからでしょうか、それとも、山武西まちづくり協議会の方々の事前の畑づくりのおかげでしょうか、昨年度よりも一回り大きいサツマイモがたくさん収穫できました。

「ねえ、こんなに小さいのもあった~」

という子どもからの「報告」に、すかさず先生が、

「本当だねぇ。何に見える?」

と返すと、

「ねずみみたい…」

「じゃあ、ねずみいもだね~」

といったやりとりが続きました。

「サツマイモを掘る」といった活動にも、様々な驚きや感動、学びが生まれます。

子どもたち一人一人の見方や感じ方の違いを大切にしながら、それぞれの育ちを見守っていきたいものです。

秋空と校舎と畑 |

コスモスも見守っています |

見てみて~! 重ーい! |

見つけた! |

|

つるは、クリスマスリースづくりに活用します |

今年も大豊作! |

11月1日① 山武中から職場体験

Career Education

今年もまた、山武中学校から中学生6名が、日向小学校に職場体験に来てくれました。

今年の中学生は、ほとんどが日向小学校出身者ばかり。勝手知ったる場所ではありながら、いざ「先生」として小学生の前に立つと、やはり緊張気味。

最初は、遠くから子どもたちの様子を観察していた中学生も、休み時間などではどんどん子どもたちの中に入って、打ち解けていました。

|

|

10月31日 球技部引退試合

Retirement Game

昼休みの時間、郡市球技大会では、男子優勝・女子準優勝という輝かしい成績を残した6年生による引退試合を開催しました。

6年生の男子チームと女子チームの対戦の後、男女選抜メンバーと先生チームの対戦が始まると、観戦していた子どもたちから大きな歓声が上がりました。

お互いに容赦しない強いサーブ、アタックの攻防が続き、15点先取のルールでしたが、もつれにもつれて最後は子どもたちに軍配が上がりました。

大いに盛り上がった引退試合の後は、6年生からの4・5年生に向けて、「来年もぜひ勝ってください」という力強い言葉が贈られました。

6年生男子VS6年生女子 |

6年生男女選抜メンバーVS先生チーム |

鋭いサーブに身動きできない先生たち |

もつれにもつれた結果… |

|

6年生から御礼と感謝の言葉 |

後輩たちからの感謝の言葉 |

10月30日 対話的な学び(英語)

Interactive learning

英語の授業は、電子黒板等のICT機器を活用することが多く、イラストや写真、動画等と合わせて発音などを確かめながら学習を進めています。

さらに、ALTも一緒に指導しているため、覚えたばかりの英会話を使ってみる場面では、子どもの状況に合わせて相手になってくれます。

自らしゃがんで子どもの目の高さになって会話を続けてくれる本校のALTは、子どもたちの英語力はもちろん、英語への抵抗感をなくし、自信も持たせてくれています。

10月28日 郡市体操大会本番

At the last moment

山武郡市内の小学校23校が集まり、郡市体操大会が開催されました。

保護者の方々の参観も無制限ということもあり、会場は熱気に包まれました。

緊張感あふれる中、日向小の選手たちも、精一杯演技をすることができました。思ったよりも高い点数をもらった時には、思わず笑みがこぼれていました。

けがもなく、無事に終わって何よりでした。

|

|

10月26日② 体操壮行会

Pep rally gymnastics competition

今年も郡市体操大会は、本校で開催されます。

が、大会は28日の土曜日に開催されるため、当日は直接応援することができません。

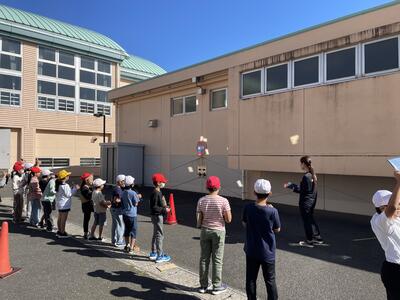

そのため、昼休みに行われた壮行会では、選手たちの前に応援団が並び、全校児童でエールを送りました。

全校児童が固唾をのんで見守る中、選手たちはマット・跳び箱・鉄棒の技を披露し、拍手を浴びていました。

練習の成果が、実りますように。

|

|

10月26日① 運動場で国語!?

Japanese class in the schoolyard

「天までとどけ、一、二、三!」

何やら校庭から一年生の元気な声が聞こえてきます。

これから体育の授業が始まるはずですが、準備運動の前に、先生と一緒に手をつないでジャンプをしながら叫んでいます。

「天までとどけ、一、二、三!」

一年生の国語の教材「くじらぐも」も、一年生の体育の時間での出来事ですから、ちょうど状況が重なったのでしょう。みんなで力を合わせてジャンプをしていました。

あいにく、「今回は」、くじらぐもさんは現れてくれませんでしたが、写真を撮ってみてびっくり。

子どもたちに向かって光が差し込んできていました。

もしかしたら…?(笑)

10月25日 校庭で遊ぶ子どもが増えてきました

More children are playing in the schoolyard.

爽やかな秋風の下、業間休みや昼休みの時間は、外に出て体を動かす子どもたちが増えてきました。

男女分け隔てることなく、学年も学級も一緒になって、鉄棒やブランコ等の遊具で遊んだり、ドッヂボールやサッカーなどに興じる子どもたち。

杉林と大空に囲まれた校庭では、誰にも気兼ねすることはありません。

「インフルエンザ注意報」なども、どこ吹く風。

思いっきり大きな歓声を上げながら、元気に体を動かして休み時間を謳歌する子どもたちは、みんな笑顔です。

|

|

10月24日 秋空の下で理科

Science learning under the autumn sky

突き抜けるような秋空の下、3年1組も4年生も理科の学習のため、校舎の外での学習となりました。

4年生は、春から定期的に継続している桜や昆虫等の様子の移り変わりの観察でした。みんな手には、タブレット端末を持ち、カメラモードにして、姿を変えた桜を撮影していました。

「どう変わりましたか」という問いに、「骨だけになった」との回答は文学的⁉

端末を地面に直接置いて、カメラモードの設定変更をしている姿に、壊さないかとヒヤヒヤするこちらの気持ちをよそに、秋を探しにさらに観察・撮影をしていました。

3年生の方も、タブレット端末を持っているのかと思って近づいてみると、手にしているのは鏡でした。光を反射させるだけでなく、鏡を地面において、光の道筋を確かめる実験をしていました。「すごい」思わず出るつぶやきに誘われ、「どうやるの?」と聞き合う姿が生まれていました。

|

|

|

|

10月23日 船橋市の教頭先生方が来校されました

Head teachers from Funabashi City visited our school

船橋市の小学校から12名の教頭先生が来校され、本校の5校時の授業を参観した後、ICT機器を効果的に活用するための教頭の役割について、協議を深めました。

私たちにとっては、すでに「当たり前」で、見過ごしがちな光景も、船橋の先生から見ると新鮮に映ったようです。児童数が1000人を超えるようなマンモス校から来られた先生方も少なくなかったのですが、「校舎・教室が広いですね」と目を丸くされていました。

また、

「子どもたちの机の天板が、こんなに大きいのはGIGAスクール仕様ですか?」

「職員室にも電子黒板があるんですか」

「どの先生方も電子黒板を使いこなしていますが、どんな研修をしているんですか?」

など、授業や校舎内を参観しながらたくさんの質問を受けました。私の方も、質問を受けながら「そこに注目するのか」と、改めて本校の環境の価値を再発見したような思いでした。

協議会では、主として「先生方が、ICT機器を活用した授業準備などに専念できるように、管理職としてどうすべきか」について考え合いました。熱心な教頭先生たちの姿に、私自身も、大いに刺激を受けた時間でした。

【研修を終えて(感想等)】※一部紹介

・電子黒板を効果的に使われている姿が印象的でした。そして、先生方、皆さんが子供たちのために懸命に向き合われていることも感じました。最新の設備に臆さずに向かわれていることから、私もこれからしっかり学びたいと感じました。

・1時間回らせていただいただけですが、先生方の関係や雰囲気の良さを感じました。子供達もICTを自然に使いこなしていて、でもノートもしっかりと使っていて、わかりやすい授業でした。大変勉強になりました。

・整った学校環境、子供たちの落ち着きと明るい表情は先生方の仲の良さかと思いました。

・電子黒板の使い方など、ついついこれまでの黒板の使い方などを当てはめて考えてしまうことが多かったと思います。今回の視察を踏まえ、これまでの考え、感覚をアップデートしないといけないことに気付かされました。

第2図書室で協議会 |

ICTを活用した授業に興味津々の教頭先生たち |