校長室から

12月21日 全校集会

School Assembly

学級閉鎖等の影響で、予定していた全校集会が延期が続いており、あわや幻に消えてしまいそうでしたが、インフルエンザ等の影響も収まったおかげで、なんとか本日、無事に開催することができました。

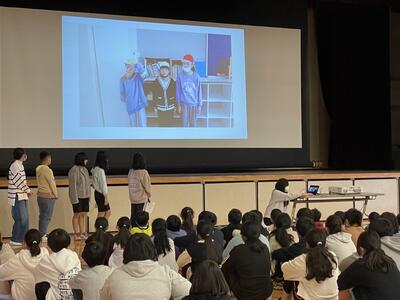

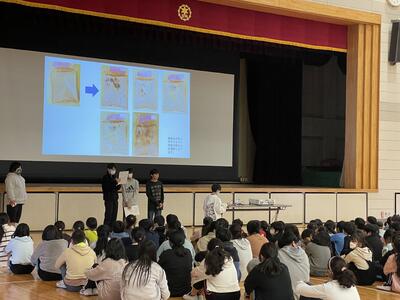

今回の全校集会では、栽培美化委員会と保健給食委員会の子どもたちによる、日頃の仕事の紹介や委員会からのお願いなどの発表会でした。

栽培美化委員会は、体育館の大スクリーンに、仕事内容をまとめたスライドや、掃除用具の使い方などを伝えるための寸劇を撮影した動画などを映し出しながら発表を行いました。

保健給食委員会は、○×クイズを盛り込んだり、手の洗い方に関する実験結果を写真とともに映し出したりして発表を行いました。

手の洗い方の実験とは、

①水だけで洗う

②石けん+ハンカチでふく

③石けん+ハンカチでふく+手指消毒

④石けん+服や髪の毛でふく

⑤手を洗わない

という5つの場合に分けて、それぞれ直接手で食パンをさわったあと、どれくらいカビが生えるかという実験でした。

ほかのものと比べて、⑤手を洗わない場合のカビの多さに、会場から「げーっ」という悲鳴にも似た声が上がりました(笑)

集会後、発表した子が「(あの反応を見て)マスクの中で、ニヤニヤしちゃった」と満足気な表情が印象的でした。

ご家庭でも、子どもだけでなく大人も、年末の大掃除をすみずみまで行いながら、終わった後は「③石けん+ハンカチでふく+手指消毒」で、しっかりと手洗いをして健康管理をしていきましょう。

|

|

|

|

12月20日 業間休みの風景

Sceanery of recess

2時間目と3時間目の間は「業間休み」で20分間の休み時間です。

2時間目が終わるや否や校庭に飛び出し、サッカーやドッジボールをしたり、ブランコで遊んだりと、多くの子どもたちが元気いっぱい、身体を動かして遊びます。

最近の1年生は、自分の植木鉢に植えたばかりの球根に水をやるのが日課になっています。水をやり終えると、鉄棒遊びや追いかけっこ、縄跳びの練習をしている子もいます。

「あ、初めてできた! 見て見て!」

と、初めてできるようになった「あやとび」を何度も繰り返し見せてくれた子もいました。

子どもたちの「初めてできた!」「わかった!」と喜ぶ姿に出会うたびに、こちらも嬉しくなります。

おかげさまで、日向小のインフルエンザ等の感染症の波は収まりつつあり、元気な姿が戻ってきました。

|

植えた球根に水をやる1年生 |

あやとび、初めてできた! |

12月19日 スキマの時間を効率よく

Use the time in between effectively.

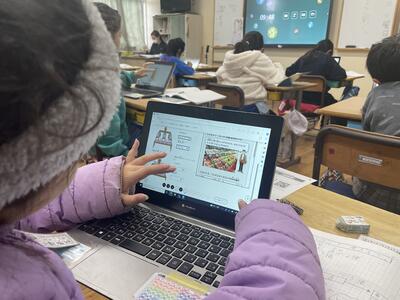

2年生の図工は、これまでの時間で制作したお互いの作品に感想を送り合う「鑑賞」の時間でした。感想を送り合う際には、自分のタブレット端末を使って、指で文字を書いて(入力して)送り合いました。

こうした活動が終わるや否や、後ろでかけ算九九のカードを持った担任の先生が待っていました。

これまで、インフルエンザ等で学校を休んだ子どもが多かったり、短縮日課だったりと、なかなか時間が取れない中での苦肉の策で、スキマの時間を見つけては、子どもたちの習得状況を確認しています。

本校は、家庭学習の時間は県平均と比較して1時間少なく、ゲームをする時間は1時間多いという傾向があります。また、家庭学習の時間が多いほど学力が高く、ゲームの時間が多いほど学力が低いという相関関係もはっきりと数字に表れています。

「勉強は、学校で」というのはもちろんですが、各家庭においても、お子様が自分で学習することのできる時間や場の確保をお願いします。

|

|

12月18日 下校の風景

Sceanery of leaving school

今日から3日間は個人面談の期間で、子どもたちは給食を食べるとすぐに下校となります。

8割を超える子どもたちが、方面別の4台の通学バスに乗って帰ります。子どもたちは、安全のために背中に背負っていたランドセルを膝の上に置き換えて座ります。

出発時刻まで、担任の先生だけでなく、専科の先生や支援員、相談員等、手の空いている教職員のほとんどが手を振って見送ります。中には、目が合った子どもとじゃんけんをする姿も…。

その間、学童保育の部屋に向かう子や、徒歩や自転車に乗って下校する子も行き交います。

これが、いつもの日向小の下校風景です。また明日!

|

|

12月15日 学力テスト

Achievement Test

2月下旬には、県標準学力テストを実施し、一年間の学習の到達状況をみる予定となっています。

これは、子どもたちだけでなく、教員にとっても自身の指導を振り返る機会となるわけですが、学力テスト実施後の採点や分析を踏まえた指導をしようにも、6年生を送る会や卒業式等の準備の時期と重なるため、なかなか落ち着いて学習に取り組むことができません。

そこで、昨年度から、この時期にプレテストと称して、2月に行うものと類似した形式のテストを実施しています。予算の関係で算数のみ(5年は、国語と算数)の実施ですが、問題の量も質も、日頃の単元テストとは異なっているため、苦戦している子どもたちが見られました。

結果は、年明け早々に返却されますので、その結果を踏まえて、重点的に復習するとともに、その子に合った家庭学習の方法を模索し、学習習慣を身につけていく予定です。

|

|

12月14日 焼き芋パーティー本番!

”Yaki-imo” Party!

「畑の先生」こと山武西まちづくり協議会会長の伊藤和さんをはじめ、今回も、協議会の方々に火起こしの段階からお手伝いいただきました。

ほどなくして火がつき始めると、子どもたちから「燃えろ! 燃えろ!」とヒートアップした声が起こりました。

昨日準備しておいた、ぬれた新聞紙とアルミ箔でくるんださつまいもを、炭火にくべると、しばらくは自由時間です。

なぜか校長先生を鬼にして、ルール無視の鬼ごっこ? おしくらまんじゅう?が始まりました。

汗びっしょりになった頃に、できたての焼き芋にかぶりつく子どもたち。

中には、「どうやって食べたらいいの?」と聞きながら食べる子も。

歓声と笑顔に包まれたパーティーとなりました。

ご協力いただいた保護者の皆様や協議会の方々、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

12月13日② 焼き芋パーティーの準備(1・2年生)

Preparation for ”Yaki-imo Party” (Baked Sweet Potatoes)

マラソン大会を終えて間もなく、1・2年生は、明日に控えた「焼き芋パーティー」の準備を始めました。

11月1日に掘った芋は、より甘くするために、これまで日に当てて干していたのですが、学級閉鎖や天候の状況等により、延期が続いていました。

天気も、子どもたちの体調も回復した今日、さつまいもを洗うグループや新聞紙やアルミ箔を巻き付けるグループに分かれ、手際よく準備を進めました。

山武西まちづくり協議会の会長さんから、こっそり追加のさつまいものご提供もいただきました。ありがとうございました。

|

|

|

|

12月13日① 1・2・5年マラソン大会

Marathon(1・2・5th graders)

学級閉鎖等の影響で延期となっていた1・2・5年生のマラソン大会を無事に開催することができました。

朝早くから多くの保護者の方々においでいただき、子どもたちの最後まで頑張る姿に、あたたかい声援(中には絶叫も!?)をありがとうございました。声援が聞こえるたびに、走る子どもたちのスピードが上がっていました。

今年も、新記録賞が続出するなど、これまでの練習の成果が実った子どもたちが多くみられました。

あとは6年生を残すばかりとなりました。6年生は、年明けの新春マラソン大会になる予定です。

|

|

12月12日 物語を書く(打つ)活動(3年国語)

Story writing (typing) activities

3年生の国語の授業にて。

「パソコンを開いて。今から(ワークシートを)みんなのパソコンに送りますね」

「想像したことを、この付箋に打ち込んでいきましょう」

「みんながどんなことを想像したか、見てみましょう(電子黒板に一覧表示)」

「今日作ったものは、「提出」ボタンを押して、先生に提出してください」

一昔前だったら、何を指示されているのか、見当もつかないような言葉が並んでいますが、子どもたちはタブレット端末を使って、こともなげに入力し、提出していました。

そんな操作のことよりも、「たから島の地図」から想像を膨らませ、友達と一緒に物語をつくることに夢中になっていました。

書くこと=打つことの時代も近い!?

|

|

12月11日 社会福祉協議会の方々によるご支援

Support from the Council of Social Welfare

明日からは、6年生が学級閉鎖をしなければならないほど、インフルエンザ等でお休みする子どもたちが増えてきてしまいました。

そんな中、

「先日植えた球根の畑の雑草取りをしたい」

との連絡が。いつもお世話になっている社会福祉協議会の方々でした。

「作業が終わったら、すぐに帰るから」と、笑顔でぞくぞくと集まっていただき、慣れた手つきで除草してくださいました。

せっかくなので、先日頂戴したイチゴの苗の成長具合を見ていただきました。順調!とのこと。

協議会の皆さんの笑顔と元気の支援が、子どもたちの一日も早い回復につながりますように…。

球根を植えた畑の雑草取りに続々と… |

校長室のイチゴもすくすく育っています |

12月8日 中学年マラソン大会

Marathon for 3rd and 4th graders

おかげさまで、風もなく、あたたかな陽光がさす中、中学年の子どもたちによるマラソン大会を開催することができました。

スタート時刻には、お忙しい中、多くの保護者の方に応援に駆けつけていただいたおかげもあって、日頃の練習の成果を子どもたちなりに精一杯発揮することができました。

まだまだインフルエンザ等の感染症の流行が止まらない状況です。

週明けも引き続き、子どもたちの健康第一に考えて取り組んでまいります。ご家庭でも、引き続きご協力をお願いいたします。

|

|

12月7日 教員研修(特別活動について)

Teacher training (on special activities)

12月6日に放映されたNHKの「クローズアップ現代」をご覧になったでしょうか。

多くの大人が自身の小学校生活で覚えていることは、国語や算数などの授業ではなく、運動会や修学旅行などの学校行事、給食や委員会、クラブ、日直などの当番活動などではないでしょうか。これらはすべて、学校の教育課程のうち、「特別活動」に分類されます。

ところが、コロナ禍が収束した今、多くの学校で学校行事が縮小されていることが話題になっていました。現に、今年度の山武地区管内の小中学校の多くは、運動会をはじめ、遠足などの学校行事を削減・縮小したことが明らかになっています。

教員の働き方改革も重要な課題ですが、それによって、子どもたちの学びの場が安易に削減・縮小されるとなれば、本末転倒です。

改めて、それらの行事や活動の意味や目的を問い直し、質の高い教育活動を効率的・効果的に行うにはどうしたらよいかを考える時期に来ているのだと思います。

今回の校内研修では、来年度の教育計画を考えるうえで、このことについて考える場をもちました。

12月6日 感染症に留意しながらのマラソン練習

Marathon training while keeping infectious diseases in mind

とうとう日向小でも、インフルエンザが流行し始めました。

欠席や体調が悪い子どもが増え始めた学級は、マラソン練習への参加を控え、元気いっぱいな学級を中心に全校マラソンの練習に取り組みました。

走った後も、いつも以上に手洗いやうがい等を呼びかけ、換気や消毒等、コロナ禍で身につけた感染症対策を全校で徹底しました。

これに伴い、12月8日に予定していたマラソン大会は、3・4年生は予定どおり行いますが、1・2・5・6年生については、13日に延期することとしました。

詳細については、「さくら連絡網」でもお伝えしたとおりです。

引き続き、子どもたちの健康管理について、ご理解とご協力をお願いいたします。

12月5日 ちばっ子学びの未来デザインシート(3年)

Chiba Prefecture's Measures to Improve Academic Achievement

3年生が、ちばっ子学びの未来デザインシートに取り組みました。

問題は、子どもたちのタブレット端末に示され、子どもたちは、タイピングして文字入力したり、選択肢から一つ解答を選んだりして問題を解いていきます。

いわゆる国語や算数といった教科テストではなく、実生活で生きる力として学んだことが活用できるようになっているかをみるテストです。

千葉県が独自に行っているタブレット端末を活用したテストで、子どもたちの学力向上や教師の指導力向上のために活用されます。

12月4日 イングリッシュイベント開催

English Event Held

本校のALTが所属するハートコーポレーションのご協力で、イングリッシュイベントが体育館で開催されました。

これまで学んだ英単語や言い回しなどを活用してActivityに取り組み、最後には、クリスマスが近いということで、サンタさんへのお願い事をメッセージカードに書きました。

今の子どもたちは、どんな物が欲しいのだろうと思いながら願いごとを見ていましたら、多くの子どもが「スマホが欲しい」「スイッチが欲しい」と書く一方で、「身長が伸びますように」「歌手になれますように」と、七夕のお願いごとのようなものまで様々でした(笑

なお、子どもたちのそれぞれの願いが書かれた「クリスマスツリー」は、体育館に掲示していますので、ご来校の際にご覧ください。

体育館の大きなスクリーンを使って英語活動 |

サンタさんへの願いを書く子どもたち |

12月1日 英語の授業(3年生)

English class (3rd grade)

久しぶりに、英語の授業に飛び入り参加しました。

ALTのエマさんと掛け合い?ながら、前の時間に学んだ英単語や言い回しを振り返りながら、3年生と英語活動に取り組みました。

電子黒板のデジタル教科書は思った以上に便利で、子どもたちの視覚・聴覚を刺激しながら、英語に親しむことができるようになっており、改めて時代の変化を実感しました。

子どもたちが、I Know! I Know! と手を挙げて指名を待つ姿や、間違った回答にもエマさんが、Good Challenge! と返す光景が「当たり前」になっているというのも、一昔前では見られなかった姿です。

将来が楽しみです。

11月30日③ 嘔吐物処理の校内研修

In-school training on vomit disposal

近隣の市町では、インフルエンザ等の症状が多くみられるようになってきたようです。

今後は、本校でも、体調が急変する児童が増えてくる事態が想定されます。

そのため、子どもたちが下校した後、養護教諭を中心に、教室等で児童が嘔吐した際に、どのように嘔吐物を処理すべきかについて、具体的な方法や校内体制について確認し合う研修を行いました。

給食時に嘔吐した場合、周りの児童をどこにどう避難誘導するか、その際の必要な人員をどう確保していくかについて話し合いました。

まずは、手洗いの励行等はもちろん、十分な睡眠時間の確保など規則正しい生活を送ることができるよう、声をかけていきたいと思います。

職員室の電子黒板で動画視聴する教職員一同 |

質疑応答で補足説明する養護教諭 |

11月30日② PTAバレー県大会出場!(成田にて)

Participated in the PTA Volleyball Prefectural Tournament! (At Narita)

見事に地区予選を優勝で飾り、山武中との合同チームは、県大会に出場しました。

一回戦目からネット際での激しい攻防が繰り広げられ、最後まで目が離せないほど拮抗した良い戦いでしたが、惜しくも勝利を逃してしまいました。

それでも、試合後の笑顔は晴れやかで、すがすがしい県大会での戦いとなりました。

お疲れさまでした。

|

|

11月30日① 講師を招いて書き初め練習

New Year's calligraphy practice with an instructor

今年もまた、3~6年生を対象に、講師を招いて書き初めの練習を行いました。

特に3年生は、大きな筆を使って書くことが慣れていないために、筆のおき方や墨のつけ方など、一つ一つ丁寧に、やさしく教えていただきました。

武道場の畳の上で行う練習の場は、静かに、凛とした緊張感に漂い、子どもたち一人一人が、真剣に向き合っていました。

|

|

11月29日② マラソン大会の初めての試走(低学年)

First trial run

子どもたちが安心してマラソン大会の本番に臨むことができるように、試走を行いました。

特に、1年生にとっては初めてのマラソン大会です。本番の雰囲気を確かめながら、実際の距離を走り、走路や応援の方法なども確認することができました。