文字

背景

行間

校長室から

2月10日 週末の靴洗い

Weekend shoe washing

3・4組では、週末になると、一週間使った自分の靴を洗うという活動を取り入れています。

最近は寒いので、バケツにお湯を入れて自分たちの靴を洗っています。異学年で仲良く一緒に靴を洗う中で、「自分のことは自分で」行う習慣を身につけています。

|

|

2月9日 たこあげを楽しむ1年生

1st graders enjoying kite flying

凧あげには絶好の風が吹きました。

先日の授業参観の際に、保護者の方が見守る中、思い思いの凧をつくっていた1年生たちが運動場に出てきて、凧あげを楽しみました。

「先生~! 見て見て~!」

強い風に引っ張られそうになりながらも、小さな手で一生懸命たこ糸を操る1年生たち。

昔から「立春の季に空に向くは養生の一つ」などと言われます。これからインフルエンザも流行する季節となりますが、凧あげをして空を見上げた子どもたちは病気知らずかもしれませんね。

2月8日 ロング昼休み

long lunch break

ロング昼休みの日は、掃除の時間もなく、ほとんどの子どもたちが運動場に出てきて、思いっきり体を動かす日です。

先生方もドッジボールに加わったり、一緒に縄跳びをしたりして体を動かします。

統合したことにより、8割以上の子どもたちが通学バスを利用して登下校をすることになり、体力の低下が懸念されていることから、意図的にこうした日を設けています。

|

|

2月7日 6年生と会食

School lunch with 6th graders

校長室で行う「校長先生との会食」が始まりました。6年生が3人ずつ校長室に来て、給食を食べたり、ちょっとした会話を楽しんだりします。

同時に、放送委員会の企画で、「お昼の放送」のコーナーの一つとして、「6年生へのインタビュー」が始まり、各教室の電子黒板を通じた生放送も始まりました。

はじめは緊張した面持ちで校長室に入り、借りてきた猫のように座っていた6年生も、インタビューの様子を見ながら給食を食べているうちに、次第にいつものような笑顔がこぼれました。その後に流れる音楽をバックに、「中学校への期待や不安」などについて尋ねたり、クラスの様子についての会話(雑談?)を楽しみました。

|

校長室にて会食…緊張? |

6年生へのインタビューを視聴 |

2月6日 全校集会

School assembly activities

昼休みの時間を使って、代表委員が進行して全校集会を行いました。

各委員会の活動の紹介や委員会からのお願いについて、プレゼンテーションソフトを使ってまとめ、Zoomを通して、オンラインで開催しました。

また、全校じゃんけん大会を行ったり、書初め大会や絵画コンクール等で入賞した子どもたちの表彰をしたりと、大忙しの昼休みとなりました。

|

発表資料を確認する委員長さんたち |

自分のタブレット端末を会議室に持ち寄りました |

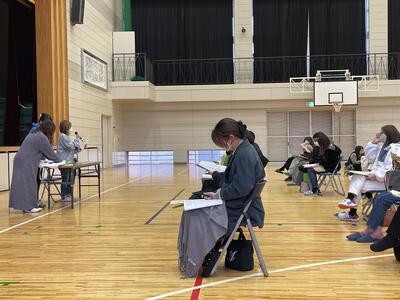

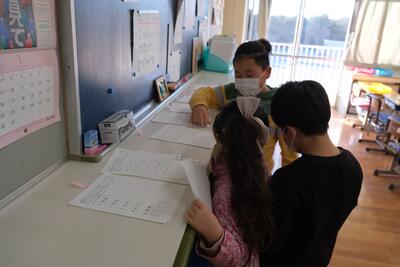

2月3日 R5・学校説明会

School Information Session

来年度の入学児童保護者説明会を行いました。市教委からは通訳の方も同席し、日本語の説明では理解しづらいことについて、補足説明をしていただきました。

主に入学式に向けての準備について説明しましたが、説明会後には、お話ボランティアの保護者の方々による、読み聞かせのボランティア活動についての案内もありました。

平日の午後というお忙しい中にもかかわらず、お集まりいただきましてありがとうございました。

こうした説明会は、今回のように、平日に開催することが慣例となっており、説明会後に、算数セットなど、入学後に必要な物品購入の場も設けているのですが、今後はオンライン開催ができないか、検討していきたいと思います。

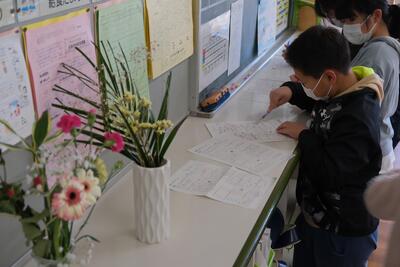

2月2日 明日は節分

Tomorrow is SETSUBUN

明日は節分です。

1年生の教室では、楽しそうに鬼のお面づくりに取り組んでいました。

さて、私たちの心の中には、どんな鬼がいるでしょう。

・何かあると、すぐに怒り出す「怒りんぼ鬼」?

・すぐに泣きだす「泣き虫鬼」?

・片づけをしない「散らかし鬼」?

豆まきをして、自分の心の中にいる鬼たちを退治していきたいですね。

心の中と言えば、保健室前に、すてきな掲示物がまた一つ増えました。

「日向小学校で、たくさんの友達と生活しているみなさんですが、一人一人は、毎日いろいろな気持ちで過ごしています。相手の気持ちを考えて、思いやりのある行動ができるみなさんでいてほしいです。イラストの友達が今、どんな気持ちでいるのか考えて、・・・の中に気持ちカードを貼ってみましょう」

という養護教諭のコメントが添えられ、目ざとく見つけた子どもたちは、さっそく真剣な顔で気持ちカードを貼っていました。

何かと「慌ただしく」、「忙しい」2月。いずれも「心が荒れる」、「心を亡くす」と書きます。

こんな時期だからこそ、自分や友達の心を見つめ、心穏やかな毎日が過ごせるといいなあと思います。

|

|

2月1日 天才?

Genius?

現在、6年生は、図工の時間を使って、将来の自分の姿を想像して、工作しています。まずは動きのある骨格を作り、その上に色を付けた紙粘土をつけていきます。

多くの子どもたちが、単色の紙粘土をつくり、将来の夢であるサッカー選手やバレーボール選手のような動きのある骨格や筋肉をつくっているなか、ひときわ目を引く色と形の人形の姿があったので、思わずパシャリ(写真右)。

大きな動きを見せる体に、様々な色の紙粘土をくっつけた人形のそばで、「これが僕」と指をさしたのは、布団をかぶって寝ている小さな人形。

よく見ると、VRゴーグルをつけて寝ています。どうやらそばにいる大きな人形は、自分がVRゴーグルを通して見ているゲームの世界のようです。

どこからこんな発想が… 。

同じキットを使って作っているからこそなのでしょうか、発想の奇抜さが目を引きました。

|

みんながそれぞれの将来の自分の姿をつくる中で… |

「僕はコレ」と指さしたのは、脇で寝ている小さな自分 |

1月30日 日向幼稚園との交流(1年生)

Exchange with Hyuga Kindergarden with 1st grade

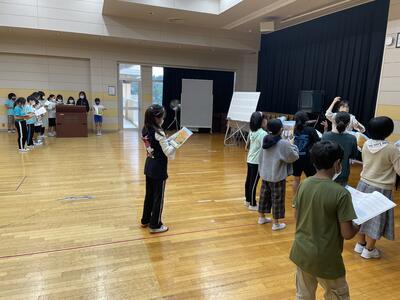

さあ、いよいよ一年生たちにとって、本番がやってきました。時間どおりに、日向幼稚園の園児たちが日向小に到着すると、緊張感は一気に高まります。

これまで練習してきたように上手に「○○室」を説明できるか、1年生たちのドキドキとワクワクが伝わってきます。

ずらりと並ぶ幼稚園児の前で、発表原稿も持たずに堂々と説明する姿からは、もう新2年生の風格すら感じました。

終わってみて、「どうでしたか?」と尋ねると、

「100点!」

と元気よく笑顔で教室に帰っていく男の子もいました。

|

幼稚園児を迎えて対面式 |

「ここは保健室です」 |

|

お客さんたちが来る前(緊張が高まる…) |

相手の目を見てしっかり説明できました |

1月27日 昼休みの一コマ

A scene during lunch break

寒い日が続きますが、休み時間になると、学年を問わず、縄跳びや追いかけっこ、滑り台やブランコなどの遊具遊びをしに、多くの子どもたちが校庭に出てきます。

その横で、体育委員の5・6年生たちが、校庭の整備をする姿もありました。

みんなそれぞれの仕事や遊びに集中しているように見えるのですが、休み時間の終了を知らせるチャイムが鳴る数分前から、誰からともなく駆け足で教室に戻り始めます。

この光景は、年度初めの頃からずっと変わりません。

私だけが思う?、ひそかな「日向小七不思議」の一つです。

|

自然と追いかけっこが始まります |

体育委員による校庭整備 |

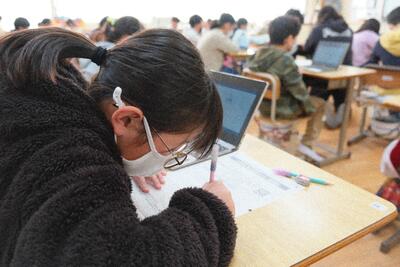

1月26日 学力向上期間の朝学習

Morning study during the academic improvement period

1月23日~2月17日までを学力向上期間と称して、一日の日課を変更し、朝のドリルタイムを長めにとっています。

特に算数については、12月に全学年がテスト(11月までのまとめ)を行いましたので、その結果を踏まえ、子どもたちの得意分野や苦手分野を見定め、ドリルや授業等を行う時間に充てています。

教師が一律に「○○回、書く」といった課題(苦行?)を課すのではなく、子ども自らが「このやり方でやってみよう」と学習方法を選び、自分なりに試行錯誤しながら学習に取り組む姿を目指しています。教師は、子どもたちのそれぞれのペースを尊重し、分からなくなった時に支えていく存在でありたいと思います。

「やらされる」学習ではなく、お互いが取り組みたくなる雰囲気や場をつくりながら、少しでも学習に夢中になる姿が見られたらと思います。

|

プリントを選ぶ2年生 |

12月のテスト結果を全員で振り返る3年生 |

|

個別に採点をする5年生 |

個別の進度に応じたプリント学習 |

|

問題のポイントについて解説 |

複数の教員で個別指導 |

1月25日③ 雪に興奮⁉する子どもたち

Children excited about snow

ほんの少しでも雪が降れば、子どもたちは学年を問わず興奮します。

うっすら積もる雪をかき集めて、雪合戦を試みる子どもたちや、泥のついていない雪や透明な氷を見つけては集め、「先生、見て~」と持ってきてくれました。

小さな雪だるま?をつくって、そっと日陰に「保管」している6年生もいました(笑)

雪国の方々から見れば笑われてしまうかもしれませんが、寒かろうが冷たかろうが、雪は、千葉県に住む私たちの気持ちをあたたかくしてくれるのです。

|

バスから降りるなり凍っている個所を探す |

とても冷たい強風が吹く一日でした |

|

「見てみて~」 |

雪が残る日陰に向かって走る子どもたち |

|

「オラフできた~」(6年男子談) |

「まだ残ってる~」 |

|

室内はぽかぽか |

少しの雪でも雪合戦を試みる… |

1月25日② 幼稚園との交流準備

Preparation for exchange with kindergartens

1月30日(月)、日向幼稚園の年長児が日向小を訪れます。

1年生は、幼稚園の子どもたちを連れて、学校内を歩き回り、それぞれの場所で説明をすることになっています。

今日は、当日、実際に訪れる場所に行き、クラスの友達を幼稚園の子どもたちに見立てて、それぞれの場所を紹介する練習をしました。

|

校長室についての紹介を練習する1年生 |

職員室についての紹介を練習をする1年生 |

【速報】1月25日 通常登校です

Please come to school as usuai

つい先ほどさくら連絡網でお伝えしたとおり、本日は、通常登校となります。

朝6時現在、学校の周りは、昨夜降った雪がうっすら積もっており、一部路面が凍結していますが、今後の天候状況を鑑み、通常登校とします。

いつもよりも歩く歩幅を小さくするなどして、くれぐれも安全に気をつけて登校しましょう。

|

昨夕に校門回りにまいた融雪剤 |

昨夕のうちに校舎回りの階段にも融雪剤をまきました |

|

25日朝6時頃の校舎回りの階段付近 |

昨夜の雪がうっすら積もっています(AM6:00頃) |

1月24日 避難訓練(火災)

Evacuation Drill (Fire)

今日は、外で避難訓練を行い、実際に消火器を使って火を消す体験や、3階のベランダからシューターを使って避難する訓練も行う予定でしたが、あいにくの雨が降りやまないため、27日(金)に延期しました。

その代わり、全校児童が体育館に集まり、本校がいつもお世話になっている千葉ノーミ株式会社の方に、消火器の使い方等について説明していただきました。多くの子どもたちが、火を消す際に、消火器が1分間くらいはもつだろうと考えていたようでしたが、実際は15秒間くらいという話を聞いてどよめいていました。

その後、各教室に戻ってから、各学年・学級の実態に応じて、それぞれ事後指導が行われました。実際にヘルメットをかぶる練習をした1年生や、実際に消火器を使って火を消す場面を映した動画を電子黒板で視聴する2年生の姿が見られました。

4年生は、先生のリードで、体育館で聞いた話の再現・復唱するなどして、火災の怖さや避難の仕方等について振り返っていました。

|

体育館に全校児童が集まり消火器の使い方を聞きました |

ヘルメットを実際にかぶってみる1年生 |

|

動画視聴で消火器の使い方を確認する2年生 |

体育館で聞いた話を振り返る4年生 |

1月23日 数学の世界を先取り

Learning the world of mathematics ahead of time

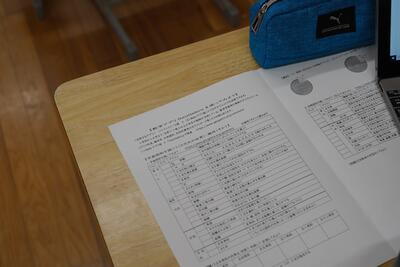

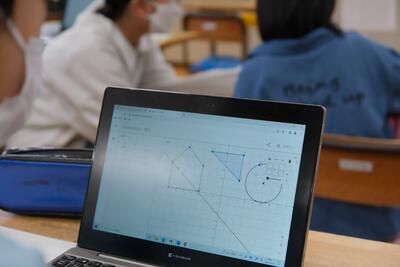

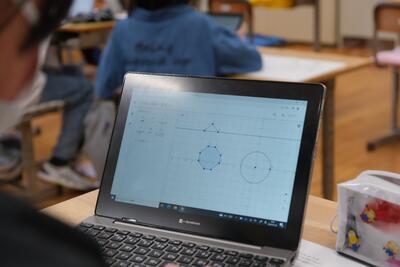

今年度、本校はパナソニック教育財団から助成を受け、3Dプリンタを使った授業研究に取り組んでいます。

今日は、特別非常勤講師の川口先生からの紹介で、GeoGebraという数学アプリを使って、6年生が描画などを楽しみました。

今は、一次関数や二次関数がわからなくても、多角形を描画したり、点Pを動かしたりした体験は、来年度からの数学を学ぶ際に、きっと役立つことでしょう。

|

|

|

|

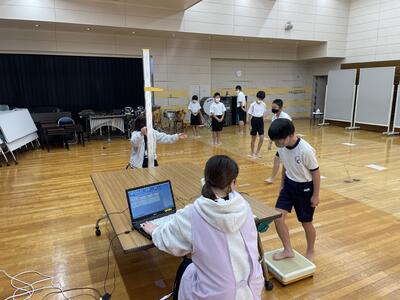

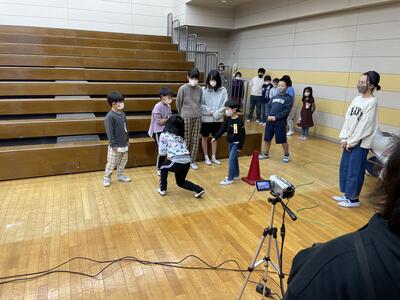

1月20日 オープンスクール・縄跳び記録会

Class visit and jump rope record session

朝からオープン・スクールということで、多くの保護者が授業参観を行いました。子どもたちが、思い思いに活動する姿をご覧になって、一安心された方が多かったようです。

また、本日は、1回旋1跳躍前方回しで跳躍の合計数をカウントし、学級別の平均回数の向上を目標にして「縄跳び記録会」を行いました。多くの保護者の方に見守られている中、なんとすべての学級が、これまでの体育で測定した記録を上回りました!

なお、今回の記録は、千葉県の「遊・友スポーツランキングちば」の「みんなで短縄跳び」の種目として報告します。

午後は、給食試食会や家庭教育学級も開催しました。

家庭教育学級では、お風呂の入浴剤バスボムづくりを行いました。理科室でわいわい楽しくバスボムづくりを行っただけでなく、お互いのご家庭のお風呂事情(お風呂の時間や入浴の仕方など)について花が咲いたグループもありました。

さっそく保護者の方からは、ウェブアンケートに、

・家では縄跳びが全然とべてなかったのに、今日見るとかなり上手になっていたので安心しました。

・楽しそうに授業を受けていて、安心しました。

・児童との良い信頼関係から出来る授業だったなぁと感じました。

等の声が届いています。

お忙しい中をおいでいただきまして、ありがとうございました。

|

親子で昔遊び |

たこづくりをする1年生 |

|

マイクロビットでプログラミング |

電動のこぎりを使って工作 |

|

保護者の方が見守る中を縄跳び記録会 |

緊張しながらも記録更新が続出! |

|

上学年が下学年の跳んだ回数を数える |

体育館の様子をリモートで見守る |

|

回数を報告し、入力→集計 |

給食試食会も行いました |

|

家庭教育学級(バスボムづくり) |

書き初め展覧会 |

1月19日 ICT教育の視点で年間指導計画を振り返る(研修)

Revewing the annual teaching plan from the perspective of ICT Education.

学校には、各教科・各学年別に年間指導計画というものがあり、毎日行う授業は、これに基づいて計画的に行われています。

子どもたちの下校後、学年別に分かれて、先生方が今年度の授業などをICT教育の観点から振り返り、

「○年生の~~という単元では、タブレット端末を使った授業をすることができたのではないか」

「ローマ字を習っていない1・2年生でも、ローマ字表を手元に置いていたら、タイピングできる」

といった意見交換を行いました。

ICTを活用すること自体を目的化しているわけではないので、「もっと教科内容を習得するためには、ICT機器をこのように使った方がよかったのではないか」といった視点で振り返ることは、来年度以降のよりよい授業づくりにも役立ちます。

今後、数週間にわたって、年間指導計画を教科横断的に振り返り、より効率的・効果的な計画を練り直す予定です。

|

|

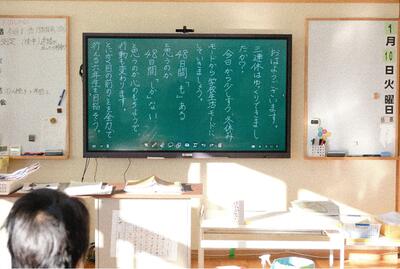

1月18日 電子黒板の使い方いろいろ

Various ways to use the electronic blackboard

4年生の教室の電子黒板に不具合が生じたため、急きょ教室を移動して授業を行っています。

4年生では、基本的に、電子黒板にはデジタル教科書等を提示し、脇に置いたホワイトボードを使って、授業を進めるスタイルをとっていますが、移動後も、引き続き同じスタイルで授業が進められています。

こうした授業スタイルの方が、電子黒板だけを使って行うよりも、子どもたちにとっても学びやすいのではないかと思うのですが、実際の習得状況はどうか、今後もさらに検証を進めていきたいと思います。

1年生では、電子黒板に算数の問題の答えを書いて、発表する姿も見られています。

|

電子黒板とホワイトボードの併用 |

1年生も電子黒板に書いて発表します |

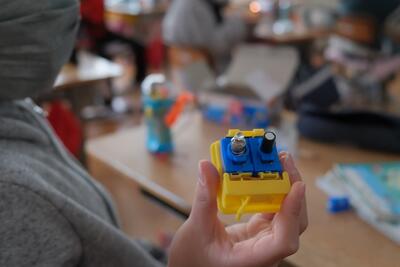

1月17日 発電・蓄電に興奮⁉

Excited about power generation and storage!

6年生の理科の授業では、手回し発電機を使って、コンデンサーに蓄電し、豆電気をつけたり、ブザーを鳴らす実験に取り組んでいました。

教室に入るや否や「ここに電気がたまって、このボタンを押すと、一気にこっちに流れるんです」と、尋ねてもいないのに興奮気味に説明してくれる6年生たち。

やはり実感を伴う実験は、頭の電気も発電させるようです(笑)

|

|

1月16日② クラブ見学(3年生)

Observed Club Activities

クラブ活動は、4~6年生が行っています。

今日は、3年生が、来年度から始まるクラブ活動に備えて、見学をしました。

すでに心の中でクラブを決めている子もいれば、どれにも参加したくて決められないという子もいましたが、楽しそうにクラブ活動に取り組むお兄さんお姉さんたちの姿を、行儀よく参観していました。

|

バドミントンクラブ |

茶道クラブ |

1月16日① 机の運び方に見える成長

Growth visible in the way desks are carried.

掃除の時間。いつものように、それぞれの仕事分担の場所へ移動し、掃除をしています。

下学年は、「そっち持って!」などと声をかけ合いながら、2人がかりで一つの机を運びます。

上学年にもなると、当然のことのように黙って1人で一つの机を運びます。また、教室以外の掃除場所の掃除を終えて帰ってきた子どもたちも、その様子を見て、黙って手伝います。

いつもの光景で、子どもたちにとっては、それぞれ当たり前のことかもしれませんが、こうして学年をまたがってみると、小学校生活の中での子どもたちの成長を感じます。

|

2人で協力し合って机を運ぶ下学年 |

何も言わず黙って一人一つずつ机を運ぶ上学年 |

1月13日② ちばっ子学びの未来デザインシート

Measures to Improve Academic Achievement in Chiba Pref.

これまでの小・中学校では、国語や算数・数学の授業後に、それぞれ教科別にテストを行い、その習得状況を確認していましたし、それは現在も続いています。

しかしながら、一昨年の全国学力・学習状況調査の算数の「直角三角形の面積を求める」問題に対する正答率の低さが話題になったように、子どもたちは、教科書や練習問題の「よくある形式」を覚え、機械的に数字や公式等を当てはめていく「作業」を行うことを、「学習している」と勘違いをしているようだということが明らかになりつつあります。しかも、こうした「作業」する力をつけていったとしても、近い将来、人間には太刀打ちできないほどAIの精度がより高度になっていくことで、いずれ多くの仕事がAIにとって代わることも指摘されています。

このような時代だからこそ、子どもたちが国語科や算数・数学科、理科や社会科を通して学んだ内容が、日常生活で生きて働く力として習得されているのか、また、そもそも学校で行っている授業自体も、実生活から切り離された形で行われていないかといったことを振り返る必要があります。

こうした背景を踏まえ、今年度、千葉県教育委員会では小学校3年生~中学校2年生までの約半数15万人を対象に、「ちばっ子学びの未来デザインシート」という実証事業を行っており、本校もこれに参加しました。

教科別に行うテストではなく、これまで様々な教科等で学んできた知識や経験を総動員し、タブレット端末を使って解くという新しい形式のテストです。

本日は、3年生が行いましたが、今後、6年生まですべての児童が順次行っていく予定です。実証事業のため、問題等の詳細については控えますが、動画を使った問題など、これまでの紙媒体では考えられなかったような、タブレット端末ならではの問題もあり、まさに学びの未来を予感させる取組でした。

今回の結果を踏まえ、子どもたちの学ぶ意欲の向上や、教員の授業改善につなげていきたいと思います。

|

|

1月13日① お話ボランティア(最終日)

Volunteer storytelling (last day)

本校は、お話ボランティアの方々に、朝の8時15分から8時25分までの10分間という短い時間を使って、絵本の読み聞かせや朗読などをしていただいていました。

今日は、その最終日ということで、全学年・全教室で同時に読み聞かせを行い、その後、ボランティアの方々と一緒に、今年度の振り返りを行いました。

毎回、どんな風に本を選んでいるのか、選書についてお話を伺うと、「卯年ということで、今日は、因幡の白うさぎを読みました」「私は、毎回、自分の好きな本を選んできます」「おおきな木という絵本を、いろんな学年に読んで聞かせて、その反応の違いを楽しんでいます」などなど、その理由は様々でしたが、皆さんがこの活動を心から楽しんでおられる姿が尊く、改めて感謝をお伝えしました。

今日の振り返りの中では、「私自身のための時間をつくりたいと思って、参加しています。今思うと、自分のために読んでいるところがあります」といった言葉も聞かれました。実際、私も子どもたちに絵本の読み聞かせをするたびに、子どもたちの反応からパワーをもらっている実感がありますので、この言葉にも納得・共感できました。

現在、このボランティアには、計15名の方々(うち保護者は3名)にご参加いただいています。来年度も引き続きお願いする予定となっています。

もし、絵本の読み聞かせや朗読などのボランティアに、少しでも興味・関心がございましたら、いつでも遠慮なく本校にお問い合わせください。お待ちしています! ℡ 0475-88-0580

|

|

1月12日 最近の休み時間

Recent Break Time

休み時間になると、多くの子どもたちが運動場に出て、思い思いに体を動かしています。

特に今日は、1月とは思えぬほどあたたかな陽光の下、花に水をやる1年生たちのほか、縄跳び遊びをする子や鉄棒で逆上がりに挑戦する子、鬼ごっこやドッジボールをする子たちが運動場に出てきていました。

「わたし、3つ咲いたよ」

「わたしは、まだ2つしか咲いてない」

咲いた? 不思議に思って、球根を植えたばかりの植木鉢に水をやる1年生たちに近づいていくと、どうやら芽が出ている状態を指して「咲いた」と言っているようです。

子どもたちは、チューリップに直接関わり、成長する姿を目の当たりにしたことで、自分のもつ語彙を使って、その感動を精一杯表現しようとします。

周りにいる大人は、こうした言葉を誤りとしてすぐにとがめるのではなく、まずは一緒に、そのチューリップの成長に対して感動する子どもの気持ちに寄り添い、共有することが大切だと思います。

|

チューリップに水をやる1年生 |

先生とサバイバル縄跳び(笑) |

1月11日 房総子どもかるたで遊ぶ

Playing Boso Karuta

担任の先生が読み手になって、1年生が房総子どもかるたで遊んでいました。

一月にふさわしい遊びを通して、千葉県のことを知る…というより、先生の「あ」と読み上げる最初の文字だけに反応しているようでしたが(笑)、遊びながら千葉県の文化や自然を知ることにつながっていくことでしょう。

|

|

1月10日 学校に活気が戻ってきました

The school has come back to life!

6年生の教室の黒板には、毎朝のように、子どもたちに向け、担任の先生から熱いメッセージが書かれています。

48日間「も」あると思うのか、48日間「しか」ないと思うのか、心の持ちようで行動も変わります

こうした言葉に、卒業を意識し始めた6年生は何を感じ、何を思うのでしょう。登校してすぐ、真顔で黒板の文字を見つめる子どもたちの表情が印象的でした。

また、今日は、全校児童が身体測定を行いました。静かに並びながらも、自分や友達の身長・体重が気になるのか、終始そわそわしていました(笑)

2年生の図工では、当たり前のように、タブレット端末や電子黒板等を使って、自分の作品について発表し、質問し合う姿が見られました。

休み時間には、保健室前に新しく掲示された「健康おみくじ」に興じる子どもたちの姿が。喜んでいるのは低・中学年だけかと思っていたら、6年生も順番を待って並んでいました(笑)

今日は、一日中強風でしたが、休み時間には、元気に外で遊ぶ子どもたちもたくさんいました。そんな中、1年生が、ジャングルジムにのぼろうとしていましたので、

「風が強い日は、危ないので、ジャングルジムに上るのはやめましょう」

と声をかけたら、

「じゃ、迷路だったらいい?」

とすぐに新たな遊びを思いついて、楽しそうに始める1年生たち。

さあ、3学期が本格的に始まり、日向小に活気が戻ってきました!

担任からの朝のメッセージ |

全校児童の身体測定 |

図工作品のプレゼンをする2年生 |

|

保健室前で健康おみくじを引く |

強風に負けずドッヂボール |

迷路と化したジャングルジム |

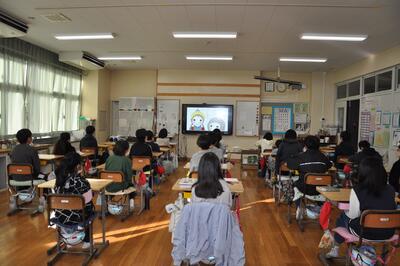

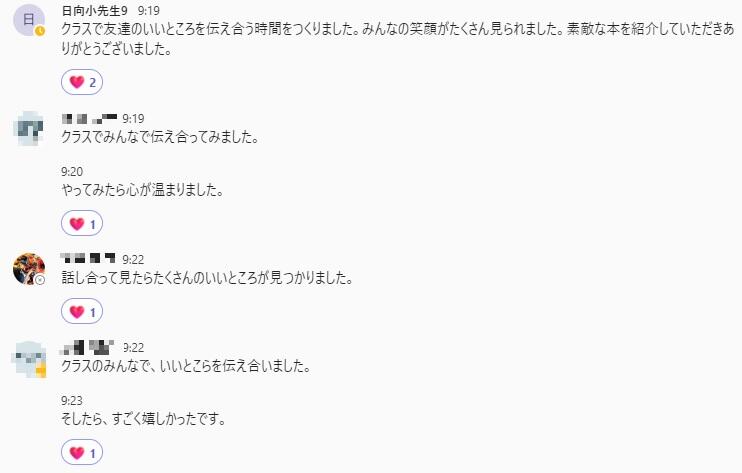

1月6日 始業式での絵本の読み聞かせ

Picture book reading at the Opening Ceremony

「おはようございま…。あっ、明けましておめでとうございます」

と、立ち止まって一礼しながら久しぶりに会う子どもたちは、マスク越しからも分かる笑顔でした。

年初めの始業式。当初の計画では、体育館に全校児童が一堂に会して行う予定でしたが、感染対策を要する状況を踏まえ、オンラインで実施しました。

今回の「校長先生のお話」では、くすのきしげのり作・ふるしょうようこ絵『ええところ』という絵本の読み聞かせをしました。

すでに本校のいくつかの学級では、毎日の帰りの会などで、その日、友だちに助けてもらったことや友だちのよかったところなどを発表し合う時間をつくっていますが、年の初めということもあり、お互いのよさを認め合うことのよさを全校児童で共有したいと思い、紹介してみました。

本当は、始業式の今日は、様々な冬休みの宿題の提出・集約など、いろいろと慌ただしい日程なのですが、早速友達のよいところを伝え合う時間をつくってくれた学級もあったようで、「クラスみんなで伝え合ってみたら、心が温まりました」「すごく嬉しかったです」等、Teams内の「校長室」にメッセージを寄せてくれていました。

なかなか気づきにくい自分のよさを、お互いに積極的に認め合うことから始まった3学期。

寒い日が続きますが、あたたかい心で毎日を過ごしていきたいと思います。

|

各教室の電子黒板を通して読み聞かせ |

6年生からTeams「校長室」へ寄せられたメッセージ |

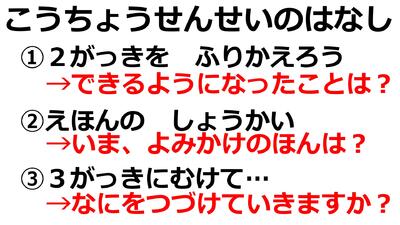

12月23日 終業式

Closing Ceremony

感染症対策を講じながらも、おかげさまで、今学期のすべての学習や行事等を予定どおり行うことができました。ありがとうございました。

本日無事に、オンライン上ではありますが、会議室から各教室に配信して終業式を行いました。運動会や社会科見学、授業場面など、写真で2学期を振り返りながら、日向小の子どもたちの成長を全体で確認しました。

また、いつものように、絵本を一冊、紹介しました。

今回は、『はがぬけたらどうするの』という絵本です。日本では、「上の歯は、縁の下へ。下の歯は、屋根の上へ。」と教えられることが多いのですが、世界に目を向けると、国や地域によって風習が異なることを教えてくれる絵本です。

「差別はいけません。人はみな○○○人間なのだから」

というと、日本ではたいてい○○○の中に「おなじ」という言葉を入れてしまうことが多いのではないでしょうか。でも、考えてみると、○○○には、「ちがう」という言葉を入れても成り立つことに気づきます。

人はみんなそれぞれちがう。「歯が抜けた後にどうするか」といったことについてさえ、こんなに違いがあるということに気づき、その「違い」を楽しむことができたらと思い、紹介してみました。

この冬休みに、ぜひ図書館等で手に取ってみてください。

そのほか、歯の話題にちなんで、虫歯治療率についても触れました。少しずつ治療している子どもが増えてきていますが、まだまだです。

子どもが、自分の健康を自分の手で守ることを理解するうえで、「歯みがき」は、低学年にも分かりやすい習慣です。まだ治療に行かれていないご家庭、または、5月の歯科検診以降、健診を受けていないご家庭は、ぜひ冬休みを利用して歯科医に診ていただくよう、お願いいたします。

|

各教室の電子黒板に配信 |

各教室で校歌を歌う子どもたち |

お話は座って聞きます |

|

各種賞状等の伝達 |

虫歯の治療に行きましょう! |

各教室で考えました |

12月22日 若手教員研修の成果を共有

Sharing the results of young teacher training

今日は、今年最後の教員研修日。

これまで授業を見合うにも、なかなか時間が取れないことから、お互いの授業を録画し、Teams上で共有し意見交換をしてきた若手教員たち。

今回は、全教職員を前に、今の日向小のICT環境でできる便利なアプリや電子黒板の活用法などについて、実演とともにそれぞれがプレゼンをしてくれました。

中には子どもの音読を自動採点するアプリなども紹介され、最近の技術の進歩を実感しましたが、そうした機能を活用して伸ばそうとしていた力は伸びたのか、アプリができることの限界を見定め、新たに教師としてすべきことは何か等について、さらに検討していくことの大切さを再確認した時間となりました。

電子黒板を活用して拡大機能を生かすといった場合も、授業者が

①どんな情報を提示し、

②どんな言葉を発しながら、

③何を焦点化していくか

がカギとなります。

ICT機器を上手に活用し、今後も、子どもたち一人一人の学びのプロセスから目を離すことのないようにしていきたいと思います。

|

|

12月21日 タブレット上で作品を共有する1年生

First Graders sharing their work on tablets

クリスマスを控え、1年生は、先日収穫したサツマイモのツルを使って、それぞれ一つずつ思い思いの飾りをあしらって、リースをつくりました。

これまで廊下に掲示していましたが、今回は、タブレット端末でそれぞれの作品を撮影し、SKYMENYUを使って、オンライン上で作品を共有するという活動に取り組んでいました。

誰かが「できた!」と言うたびに、「どうやってやったの?」と、友だちの端末の画面をのぞき込み、直接やり方を聞き合いながら学んでいました。

こんな1年生が、6年生になる頃には…。

大人も頑張らねば。

|

さつまいもツルでつくったリース |

撮った写真を取り込む方法を聞く |

「どうやってやった?」と確かめ合う |

12月20日 心理的安全性をもたらす言葉の力

The power of Language Provide Psychological Safety

山武市は、スリランカ国籍を持つ方が急増しており、2018年の268名からわずか3年ほどで451名と約1.5倍に達しているそうです。今年度に入ってからもさらに増え続けており、本校にも、スリランカをはじめとする外国籍の児童が、現在20名近く在籍しています。

日本語はおろか、英語もままならず、タミル語やシンハラ語を母語とする子どもたちにとっては、日本語に囲まれた学校生活が大変なことであることは、容易に想像できます。

それでも、日本に来るまでずっと政情が落ち着かず、学校に通うことさえできなかった子どもたちにとっては、学校に通うこと自体を楽しんでくれているようです。

また、これまで翻訳機ポケトークやしぐさや表情等を駆使し、必要な場面で友達同士で会話を重ねてきたからか、あいさつ程度の簡単な日常会話が成立するようになるのには、どの子もそれほど時間がかかりませんでした。

ただそうはいっても、やはり母語で気楽に話すことのできる友達との時間は、心が休まるのでしょう。お互いの年齢は違っても、3~5年生の子どもたちが、休み時間に外で思いっきり母語を使って笑い合う姿は本当に楽しそうで、見ていて少しホッとします。

日向小としては、今後もますます増え続ける外国籍の子どもたちに、単なる日常会話にとどまらない、彼らの実情に合った学習指導を行うにはどうしたらよいか、同時に、日本の子どもたちが様々な外国の文化をどう理解し共存していくにはどうしたらよいか、タブレット端末等のICT機器の有効活用なども視野に、来年度に向けて検討を重ねているところです。

|

凍てつく朝日に映えるパンジー |

「写真撮ってるよ(笑)」(推測) |

手をつないで校舎に戻る3人 |

12月19日② 文科省のウェブサイトに紹介されました

Our school's efforts were introduced on a national website.

文科省では「文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)」というプラットフォームを開放しており、本校でも、月例テスト等で活用しているところです。

このたび、文科省のウェブサイトに本校の取組が紹介されました。

引き続き、さらなる効果的な活用方法を模索していきたいと思います。

12月19日 学力テスト(プレ)

Proficiency Test

冷たい空気に包まれた朝になりました。正門前の花壇にも霜柱が見えました。

今日は、11月までに学んだ内容を踏まえて、全ての学年が、算数の学力テストを行いました。2月下旬には、算数だけでなく、国語や理科、社会等の県標準学力テストを実施する予定ですが、今回は、そのプレテストにあたります。

「わかったつもり」になっていることはないか、年明け早々に返却される結果を踏まえ、さらに学習の習熟を図る予定です。

このほか、1年生の教室では、先日の教員研修で紹介したばかりのコグトレオンラインにアクセスし、それぞれが自分のペースで、楽しくトレーニングを進めている姿も見られました。

|

|

|

|

|

|

12月16日 日向読書の木(進捗状況)

Progress on 'Hyuga dokusyo no ki'

「日向読書の木」が始まって約半年が経ち、ご覧のとおり、ずいぶんとたくさんの花が咲きました。

休み時間になると、校長室に「シールをください」と訪ねてくる子どもたちの姿は、すっかり定着しました。

また、低学年の子どもたちの多くは、校内で私の顔を見るなり、「もう少しで10冊読み終わります」「今日の昼休み、校長室に行っていいですか?」など、読書通帳の話題が頻繁に出てきます。

山武市図書館が作成する「読書通帳」は、全部で4種類(200冊分)ですが、なんと5冊目に入った1年生も現れてきました。

冊数ばかりを競っているわけではありませんが、この読書通帳がきっかけとなり、それぞれのペースで、本を読むことの楽しさを味わってもらえたらと願っています。

|

↑2学期の開始時の開花状況(9月1日時点)↑ |

↑ずいぶん花が咲きました(12月16日時点)↑ |

12月15日 焼き芋パーティー

Baked sweet potato party

本校の「畑の先生」でもある、伊藤和さんをはじめ、山武西まちづくり協議会の方々の全面的なご協力のおかげで、子どもたちが楽しみにしていた「焼き芋パーティー」が盛大に行われました。

「給食が食べられなくなっちゃうよ」という注意も聞かず、次々に出来上がっていく焼き芋に手を伸ばす子どもたち(笑)

そうした姿をやさしく見守る山武西まちづくり協議会の方々のまなざしもあたたかく、身も心もあたたまるひとときとなりました。

|

|

|

|

|

|

12月14日 公開研究会の開催(通学路推進事業)

Presentation on traffic safety

このサイトでも、何度かご紹介してきましたが、今年度県の指定を受け、本校を拠点として山武中学校区内において、交通安全に関する取組を進めてきました。

おかげさまで、地域の方々や保護者の方にもお集まりいただき、成果と課題等について発表することができました。

また、大変お忙しい中、Zoomではありましたが、東京都市大学の稲垣具志先生によるご講演を拝聴することもできました。今後、本校のウェブサイト上にも内容を掲載するとともに、引き続き、交通安全について尽力してまいりたいと思います。

ここでは、ご参加いただいた方からのご感想・ご意見を一部ご紹介いたします。

〇通学路の危ない箇所は、小さいところを含めるとまだまだ沢山あります。登校時、下校時の子供達の見守りを学校、家庭、地域の皆さんのご協力をいただき強化していきたいとしみじみ感じました。断続的な安全イベントと持続的な安全教育が必須であり、それは学校、家庭、地域の連携と協働が重要。

力をあわせて子供達の安全を守っていきたいです。

〇学校は、今回学んだこと(例えば子どもの認知・判断力は大人が考えているより、はるかに低いことなど)を家庭や子ども達に伝え、当たり前な安全教育を継続して行っていく必要がある。家庭や地域も持続的な安全教育のため、声かけ、道路横断の仕方、自転車の乗り方など、当たり前のことを継続して子ども達に伝えていく必要がある。

〇本日参加させていただき私自身凄く勉強になりました。いつも横断歩道を渡る時、車の運転手さんに悪いと思い、走って横断していました。それは、いけなかったこと危ないことを教えていただきこれからは歩いて横断することを心がけたいと思いました。

〇日向小学校の様々な取り組みをする中で、子ども達が考えた取り組みを他学年に伝える活動はとても良いと思いました。また、基調提案や稲垣先生の資料もとても分かりやすかったです。準備など大変だったと思います。お疲れさまでした。ありがとうございました。

12月13日 生活習慣病予防健康教室(6年生)

Health classes to prevent lifestyle-related diseases

山武市の健康支援課の保健師の方をお招きして、6年生を対象に、生活習慣病予防健康教室を開催しました。

夜遅くまでゲームなどに夢中になって、山武市内の小学生の就寝時刻が遅くなっていることなどにも触れられ、子どもたちは、それぞれ自身の生活習慣について、振り返りました。

途中、友だち同士で考え合う場もあり、生活のリズムが乱れがちな冬休みを前に、楽しみながらも自分たちの生活を見つめ直す、有意義な時間となりました。

12月12日② オンラインで全校集会

Online All-school rock-paper-scissors game

昼休み、全校集会が開かれました。

コロナの感染状況を踏まえ、どのような状況であっても開催することができるように、初めからオンライで開催することを計画していました。

代表委員会の子どもたちを中心に、各委員会が、それぞれの仕事の内容の紹介や、日向小の子どもたちに守ってもらいたいお願い等を、パワーポイントにまとめ、Zoomを通じてプレゼンテーションを行いました。

それぞれの発表の時は、緊張でこわばっているようにも見えましたが、後半の「校長先生と全校じゃんけん」になると、一気にいつもの元気が戻ってきました。

各教室の電子黒板に、校長先生のグー・チョキ・パーが大きく映し出されるたびに、一喜一憂する歓声やため息が校舎内に響き渡りました。

各学級を勝ち抜き、ホールに集まってきた「勝者」たちの中で、最後に一人勝ち残ったのは、なんと一年生。

短い時間でしたが、楽しいひとときとなりました。

|

|

12月12日 対話的な学び(算数)

Interactive learning

コロナ禍で全国的に一斉休校という事態になった2年ほど前は、目新しいオンライン学習がもてはやされ、しまいには「これからは学校なんて行かなくても、オンラインで十分なのでは?」といった意見なども、ネット上をにぎわせていました。

今こうして、実際に教室に来て、マスクをしながらではあっても、友だちと一緒に体を動かして学んでいる・教えている学校現場からは、「授業はオンラインのみで十分」などという論に耳を傾ける人はいません。

2年生の算数では、教室にある「直角」を探しに、直接角(かど)という角に、自分たちで作った「直角」を当てて確かめていました。

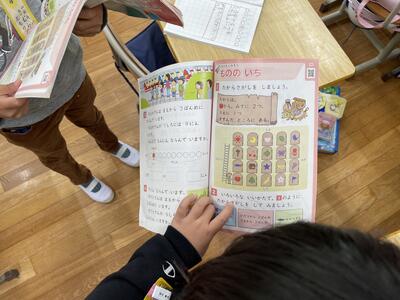

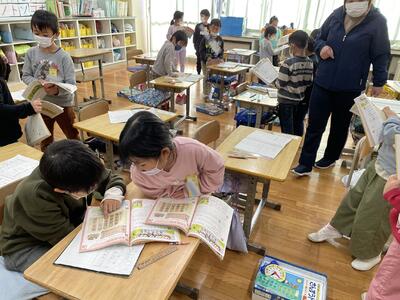

1年生の算数では、お互いの教科書を手にして、宝探しができるように「もののいち」を示すための言葉を考えて、問題を出し合う姿が見られました。

どの子たちからも、「算数」を楽しむ笑顔がこぼれています。

|

|

|

12月9日 新記録続出!マラソン大会

New records continue to be set!

広い校庭を活用して、マラソン大会が開かれました。これまで毎日のように練習してきた成果を発揮する舞台で、どの学年も一生懸命走りぬきました。

疲れて走るスピードが落ちかけていた子どもも、応援席から大きな声援が響き渡ると、また力強くスピードを上げて走り続ける姿が印象的でした。

多くの保護者の方々のあたたかいまなざしにも見守られ、おかげさまで、20人近くの子どもたちが新記録を出して、今年度のマラソン大会を終えることができました。

順位を競わせることについては、様々な議論がありますが、あくまでも一人一人が走ることを楽しむことができたか、自分自身の成長を感じることができたかという点を重視し、振り返りを行っています。

|

|

|

|

|

|

12月7日 気分はもうクリスマス

It feels like Christmas already!

廊下の掲示物も、少しずつクリスマスを意識したものが増えてきました。

毎朝、どの学級からも朝の会で歌う「今月の歌」である「あわてんぼうのサンタクロース」が聞こえてきます。

ところが今日は、3時間目が終わった休憩時間に、♪あわてんぼうの~という、女の子たちのにぎやかな歌声が聞こえてきましたので、教室をのぞくと…。

教室に掲示している歌詞を確認しながら、自分たちで考えた振り付け(ダンス?)とともに歌っていたところをパシャリ。

もう子どもたちの気分は、クリスマスのようです。

|

|

|

12月6日 専科非常勤講師(体育)の視察

Inspection by the Board of Education

本校には、千葉県の小学校専科非常勤講師等配置事業の一環で、体育の時間にスポーツ指導の専門家においでいただき、一定期間、指導していただいています。

夏の水泳指導の際にもおいでいただき、本校の泳力アップに貢献していただきました。

今回は、ちょうど1年生の体育で跳び箱遊びをしている際に、踏み切りや着手の仕方のコツなどについて教えていただいているところへ、県の教育委員会から担当指導主事が視察に見えました。

たまたま本校の体育専科の教員と担任、山武市の支援員も含めた4名が、わずか20名ほどの子どもたちを指導・支援している授業場面でしたので、本校の潤沢な人的環境に驚かれていました。

授業後、小学校専科非常勤講師をさらに活用できるよう、具体的なご助言をいただきましたので、より一層子どもたちが楽しむことのできる体育の授業づくりに努めていきたいと思います。

12月2日② 思春期教室(5年生)

Learning about puberty(5th Grade)

市の講師を招いて、5年生を対象に、思春期教室を開きました。子どもたちは、すでに4年生の時に、保健の授業で男女の体の違いや思春期について学びましたが、自分の成長を振り返りながら、改めて外部講師による授業を受けることで改めて理解することができたようです。

冒頭では、担任の藤田先生ご自身の出産についての体験談を聞く場面もありました。ちょうど、藤田先生ご自身のお子様が今、子どもたちと同学年である5年生ということもあり、出産時のことだけでなく、東日本大震災の頃で、計画停電等で物価も上がり、育児をするにあたって、安心して食事を用意することもままならなかったことなどについても話していただきました。

単なる保健の知識を超えて、生命の大切さや自分自身の存在を再確認する意味でも、有意義な時間となりました。

|

|

|

12月2日 みんな応援ムード

Everyone is in a cheering mood

出勤する先生方を職員室で出迎える今朝の教頭先生の姿は、日本代表の一人でした(笑)。

中学年によるマラソン大会の試走では、男の子が女の子を、女の子が男の子を、応援席から大声で応援する姿が見られました。

休憩時間ということもあり、1年生も教室の窓の外に見えるお姉さん・お兄さんたちに向かって、

「がんばれー」

と本番さながらに声援を送っていました。

応援しているだけでも、なぜか力がもらえるって、やはりスポーツのもつ力はすばらしいですね。

追伸:日本代表の皆様、おめでとうございます。

|

|

|

12月1日 書き初めの練習

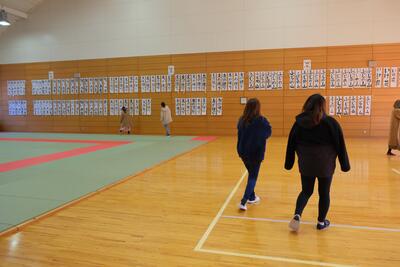

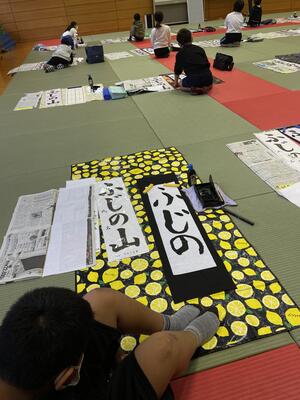

"KAKIZOME" challenge!

講師の先生を招いて、中学年の子どもたちが、武道場の畳の上で書き初めの練習を行いました。

3年生には、人数が少ないから…と、わざわざ一人一人のためにお手本を書いていただきました。

4年生は、今回が初めてではないはずですが、なかなか「の」の字などが思うように書けず、筆運びに苦戦していました。中には、途中までのびのびと大きな文字で書いてしまったために、最後の文字が紙に入りきらず、肩を落とす子も…(笑)

丁寧に教えていただいたおかげで、終わるころには、多くの子どもたちが「うまくなってきた」と満足気な表情を浮かべていました。

|

|

|

11月30日 以前は当たり前だった活動

Activities that used to be coomonplace

合唱、実験、調理実習…。こうしてマスクをしながらであっても、子どもたちが楽しそうに授業に取り組んでいる姿を見ると、やはり思わず頬が緩みます。

教室に入ると、「先生、ほら見て!」と嬉しそうに誘ってくれる子どもたち。

以前の小学校では当たり前の光景が、今は、その一つ一つが貴重なひとときに感じます。

|

|

|

11月29日 マラソン大会の試走をしました(高学年)

Trial run for the marathon

毎日のマラソン練習が続いています。今日は、高学年が本番さながらに試走を行いました。学校の敷地内でありながら、アップダウンがきつい難所もあります(写真)。

日向小は、とても広い敷地内で、車の通行を気にすることなく、走ることに専念できる環境です。

子どもたちのペースも日に日に速くなってきました。本番が楽しみです。

11月25日 学校運営協議会

School Management Council

午後からは、学校運営協議会が開かれました。委員の皆様には、会議を開く前の5時間目の授業を参観していただきました。

電子黒板やタブレット端末を活用する子どもたちや、鉛筆をしっかりと持ち集中して学習に取り組む1年生の姿を目の当たりにして、多くの委員の方々から感嘆の声が上がりました。

11月25日 先生への感謝の会

Teacher Appreciation Party

11月28日(月)から、5組担任の池上教諭が産前休暇に入ります。

今日は、3~5組の子どもたちが一堂に会して、お世話になった池上教諭や、これまでその妊婦補助教員としてサポートしてくれた岩瀬先生を囲んで感謝を伝える会を開きました。

ささやかながらも、ゲームは大いに盛り上がり、笑顔の中で終えることができました。

日向小のみんなで、池上先生にエールをお送りしたいと思います。